Conférence-débat

Samedi 31/01/2026 – 15h00-18h30 – Entrée libre

Amphithéâtre de la Maison du Tourisme

14, rue de la République – 38000 Grenoble

Il viendra présenter son ouvrage Idir ou l’identité au pluriel (De la Kabylie à l’universalité), un essai-hommage à Idir (Hamid Cheriet), légende de la musique amazighe et kabyle disparue en 2020. À travers une écriture à la fois sensible et documentée, le livre explore les racines amazighes et leur portée universelle. Il interroge les liens entre mémoire, musique et émancipation, et propose de penser l’identité comme une richesse ouverte, capable de dialoguer entre Kabylie et monde.

Pour Ahmed Larbi, fondateur de la librairie, cette rencontre est une invitation à célébrer « nos racines, notre culture et la musique qui nous relie tous ». La soirée sera conviviale et festive : échanges avec l’auteur, discussions autour de la musique et de l’identité amazighe, et bien sûr, dédicaces.

Depuis son ouverture en 2024, L’Île aux Mots s’affirme comme un espace engagé, dédié aux voix méditerranéennes et exilées, à la littérature et aux échanges culturels. Ce jeudi 15 janvier, à partir de 18h30, la librairie deviendra le carrefour des passionnés de musique, des lecteurs curieux et de tous ceux qui souhaitent célébrer la voix d’Idir et l’universalité de la culture amazighe.

Djamal Guettala

Source : Le Matin d’Algérie – 12/01/2026 https://lematindalgerie.com/idir-ou-lidentite-au-pluriel-une-rencontre-amazighe-a-marseille/

Soirée algérienne

Mercredi 17 décembre 2025 à partir de 18 heures

Christine Cinéma Club

4 rue Christine –75006 Paris

Sur inscription : https://www.entretiens-europeens.org/inscription-soiree-algerienne/

Programme

À partir de 18 heures : Accueil – Billetterie

18h30 : Ouverture de la salle – Conférence introduite par Lyazid Benhami et Claude Fischer Herzog, avec la participation de Benjamin Stora, historien : « L’évolution des relations entre la France et l’Algérie. Un travail mémoriel pour bâtir un avenir commun »

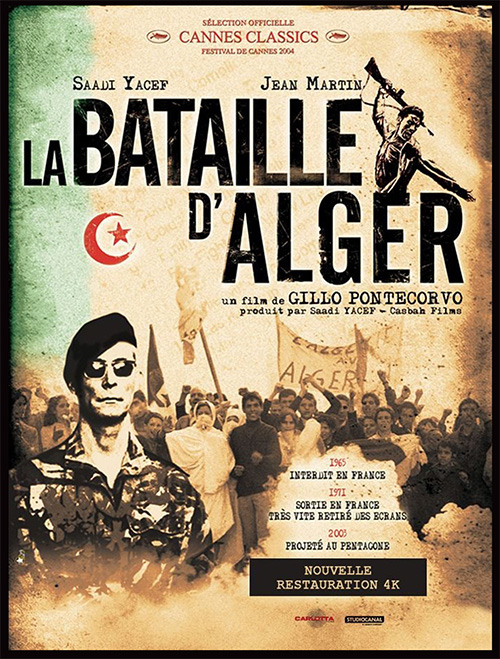

19h30 : Présentation du film « La bataille d’Alger » de Gillo Pontecorvo et projection

Vient de paraître aux éditions Les liens qui libèrent

Présentation de l’éditeur

25 février 2025. Sur RTL, le journaliste Jean-Michel Aphatie déclare que la France a commis de nombreux Oradour coloniaux en Algérie. Aussitôt, les Républicains, les extrêmes droites et des médias de propagande continue forgent un scandale pour cause de crime de lèse-nation. Fille aînée des Lumières et de la Révolution, la France ne saurait perpétrer de tels actes. Révisionnisme et euphémisation sont au principe de cette défense du roman impérial-républicain. Elle occulte de nombreux précédents.

Après 1945 et lors du dernier conflit algérien, diverses personnalités ont dénoncé la Gestapo et les Oradour français liés aux violences extrêmes de la guerre contre révolutionnaire. Olivier Le Cour Grandmaison les analyse et revient sur leurs origines : la guerre totale, menée par le général Bugeaud à partir des années 1840, avec son cortège de massacres de civils, d’« enfumades », d’urbicides répétés et de razzias destructrices.

Olivier Le Cour Grandmaison enseigne les sciences et la philosophie politiques à l’université d’Évry Paris-Saclay. Il a publié plusieurs ouvrages sur la colonisation, les racismes passés et contemporains et l’islamophobie.

Journée d’inauguration du Collectif Citoyen France-Algérie

Réflexions pour un dialogue citoyen et solidaire entre les deux Pays

Samedi 22 novembre 2025 : 10h-17H00

Inscription obligatoire, sur invitation individuelle

À la suite de la publication, le 15 août dernier, de la « Lettre aux présidents Macron et Tebboune », les premiers signataires ont décidé de créer le Collectif Citoyen France-Algérie.

Ce Collectif a pour vocation, dans l’esprit de cette Lettre, de mettre en lumière les acteurs des sociétés civiles des deux pays, dans toute leur diversité. Il entend valoriser les liens qui les unissent, leurs réalisations communes et leurs aspirations partagées. L’apaisement des relations franco-algériennes et la fraternisation entre les deux peuples constituent les objectifs majeurs affirmés à la fois dans la lettre ouverte et dans la démarche du Collectif France-Algérie.

Lors de cette première Journée de rencontre, la matinée sera consacrée à une approche globale et plurielle permettant de mieux comprendre les deux pays et la nature de leurs relations.

L’après-midi sera dédiée aux acteurs associatifs, engagés sur le long terme dans des projets et des actions communes. Le débat s’ouvrira avec les associations pionnières, actives depuis de nombreuses années, avant de donner la parole à la jeunesse, autour des expériences menées, des initiatives en cours et des perspectives à venir.

La journée se clôturera par la projection d’un documentaire, suivie d’un échange avec le public.

MATIN

10h00 – 10h30 | Accueil et ouverture

Présentation des objectifs du Collectif et du déroulé de la journée. Ouverture par Lyazid Benhami, Nils Andersson et Jean-Louis Levet

10h30 – 11h45 | Séquence 1 – Enjeux géopolitiques et sociétaux France Algérie

Thème : Regards croisés sur les dynamiques régionales et la coopération franco-algérienne et leurs effets dans la Société.

Intervenants :

– Alain Ruscio, historien du fait colonial

– Adlene Mohammedi, docteur en géographie politique, enseignant à l’IRIS et à l’université de Paris 3, expert associé au CERI de Sciences Po Paris

– Brahim Oumansour, directeur de l’Observatoire du Maghreb à l’IRIS

Modérateur : Lyazid Benhami, président et cofondateur du Groupe de Réflexion sur l’Algérie (GRAL)

Échanges avec le public

11h45 -13h00| Séquence 2 – Économie, culture et coopération

Thème : Co-construire des projets économiques et socio-culturels entre les deux pays

Intervenants :

– Michel Wilson, vice-président fondateur de Coup de Soleil Auvergne-Rhônes-Alpes

– Nicole Lefour, attachée culturelle et audiovisuelle à l’Ambassade de France en Algérie de 2002 à 2006, présidente du Centre culturel de Chantilly

– Jean-Louis Levet, Haut responsable à la coopération technologique et industrielle franco- algérienne de 2013 à 2019, chercheur associé à l’Observatoire de la Francophonie économique

– Nacer Kettane, président-fondateur du média BEUR FM

Modérateur : Farid Yaker

Échanges avec le public

13h00 – 14h00 | Pause déjeuner

Après-midi

14h00 – 15h00 | Séquence 3 – Rencontre avec des associations pionnières

Thème : Mémoire, solidarité et transmission

Associations invitées :

– 4ACG – Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis-es contre la Guerre : Christian Travers

– Association Nationale des Pieds-Noirs Progressistes et leurs Amis-es : Jacques Pradel

– Association Coup de Soleil : Georges Morin

– Forum France–Algérie :Farid Yaker

– Association Femmes Berbères européennes : Louisa Ferhat

Modératrice : Nicole Lefour

Échanges avec le public

15h00 – 16h00 | Séquence 4 – Relations inter-générationnelles

Thème : Les nouvelles générations, acteurs du lien franco-algérien ; présentation des projets

– Bruno Laffort, sociologue des migrations, Université Marie et Louis Pasteur, Besançon

– Sonia Gassemi, artiste diplômée des Beaux-arts de Bourges, militante féministe

– Association Touiza Solidarité : Brahim Djellouadji

Modératrice : Tinhinane Kerchouche, Journaliste et artiste plasticienne-intervenante

Échanges avec le public

16h00 – 16h30 | Bilan de la journée, par Lyazid Benhami, Nils Andersson et Jean-Louis Levet

Synthèse, enseignements de la journée et perspectives

16h30 16h50 | Projection d’un documentaire suivi d’un débat

Film documentaire de Yohan Laffort (15′), « La photo et le pinceau comme seules armes » qui retrace la vie de Claude, appelé en 1958 dans un village perdu des Aurès et refusant de porter les armes

16h50 – 17h00 | Échanges avec le public et clôture

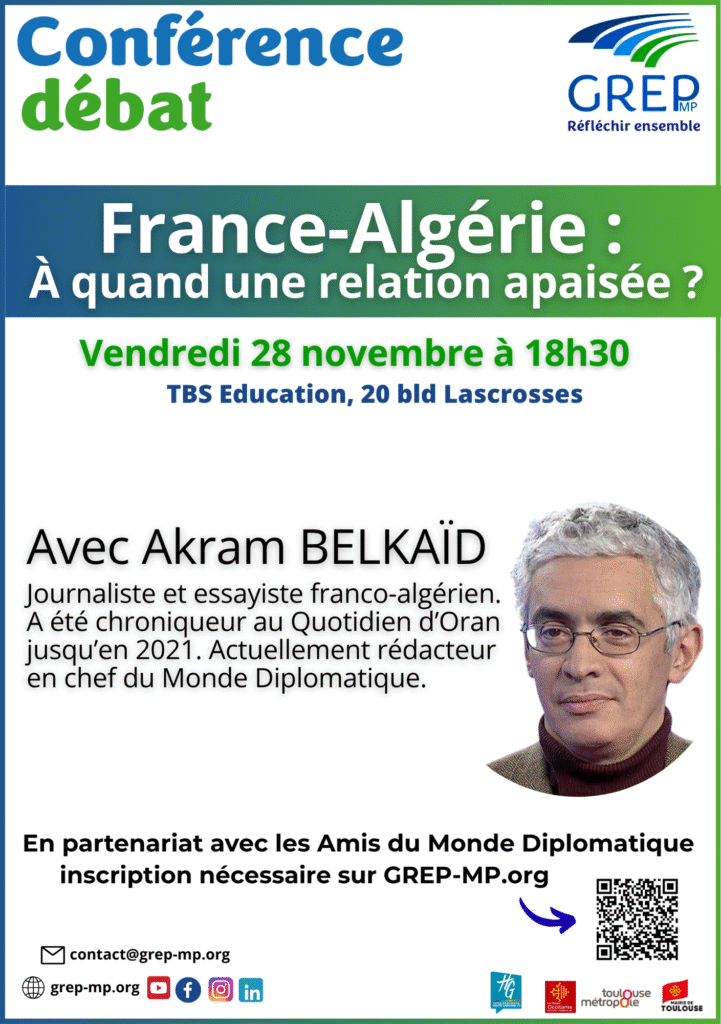

Le GREP (Groupe de Recherche pour l’Éducation & la Prospective – https://grep-mp.org ) propose le 28 novembre à Toulouse, en partenariat avec les Amis de Monde Diplomatique, une conférence-débat :

France-Algérie : À quand une relation apaisée ?

Avec Akram BELKAÏD

Journaliste et essayiste franco-algérien. A été chroniqueur au Quotidien d’Oran jusqu’en 2021. Actuellement rédacteur en chef du Monde Diplomatique.

Vendredi 28 Novembre à 18h30

Amphi TBS Lascrosses – 20 Bld Lascrosses – Toulouse

Inscription nécessaire ici

La conférence peut être suivie en présentiel ou en distanciel (même lien d’inscription dans les deux cas)

De crise en crise, les relations diplomatiques entre l’Algérie et la France ne cessent de se dégrader au point que l’hypothèse d’une rupture officielle n’est plus à exclure. Comment expliquer cette escalade ? Quels sont ses effets sur les populations liées aux deux pays ? Et, surtout, comment refonder cette relation sur des bases saines et nouvelles ?

Les relations officielles entre la France et l’Algérie n’ont jamais été aussi mauvaises depuis l’indépendance de l’Algérie : rappel des ambassadeurs d’Algérie en France et de France en Algérie, expulsion réciproque de personnels diplomatiques, paroles incendiaires prononcées des deux côtés de la Méditerranée …

On pourrait dire que, d’une certaine façon, la guerre d’Algérie n’est pas terminée et qu’elle se poursuit sur les terrains politiques, diplomatiques et administratifs, car aucune véritable réconciliation, similaire à la réconciliation franco-allemande après 1945, n’a eu lieu entre les deux pays et les deux peuples français et algérien.

Et pourtant, des liens très forts existent depuis longtemps, perdurent et se développent entre les peuples algérien et français présents sur les deux rives de la Méditerranée. Pour s’en convaincre, il suffit de constater l’intégration de plus en plus forte des immigrés algériens (plus largement magrébins) et de leurs enfants à la communauté française via les études, le travail, les mariages et les enfants qui en naissent.

Franco-algérien, observateur avisé de la France et de l’Algérie, Akram Belkaïd nous aidera à comprendre les obstacles à une véritable réconciliation entre Français et Algériens et à une normalisation des relations entre les deux pays.

Biographie

Né en 1964 à Alger, Akram Belkaïd poursuit des études à l’École militaire polytechnique où il obtient un diplôme d’ingénieur d’État en génie mécanique.

De 2005 à 2021, il est chroniqueur au Quotidien d’Oran où il publie deux chroniques hebdomadaires : la Chronique du blédard et la Chronique de l’économie.

Il est actuellement rédacteur en chef du Monde diplomatique et fait partie du comité de lecture du site Orient XXI.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’Algérie et le Maghreb, ainsi que d’un recueil de nouvelles se déroulant dans le monde arabe à la veille de l’invasion de l’Irak, en mars 2003.

Publications

Manifestation nationale Solidarité Palestine Samedi 29 novembre 2025, 14h

Place de la République, Paris

Après le cessez-le-feu à Gaza, Israël poursuit l’occupation et la colonisation de la Palestine, l’oppression du peuple palestinien. Cela doit cesser !

Nous manifesterons le 29 novembre à Paris pour la défense des droits du peuple palestinien sur la base du droit international

– Auto-détermination du peuple palestinien qui doit être l’acteur de son propre destin et droit au retour des réfugiés palestiniens

– Fin de l’occupation, de la colonisation, de l’apartheid

– Sanctions contre Israël

– Cessez-le-feu définitif et fin du génocide

Justice pour la Palestine – Stop génocide

*****

Des bus seront organisés au départ de nombreuses villes de France.

>> Voir la liste des villes et des bus

Si votre ville ne figure pas encore sur la liste (mise à jour au fur et à mesure), renseignez-vous auprès de votre groupe local, union locale.

*****

Signataires

Agir contre le colonialisme aujourd’hui – ACCA

Agir pour la Palestine

Alternative communiste

Artists for Palestine

APEL-Égalité

Assemblée des Quartiers

Assemblée pour des soins antiracistes et populaires

Association France Palestine solidarité – AFPS

Association de jumelage entre des villes françaises et des camps de réfugiés palestiniens – AJPF

Association nationale des pieds-noirs progressistes et leurs ami.e.s

Association de solidarité Inter-Peuples – ASIP

Association pour une république écologique et sociale – L’APRÈS

Association pour la taxation des transactions financières et pour l’action citoyenne – ATTAC

Association des travailleurs maghrébins de France – ATMF

Association des universitaires pour le respect du droit internationale en Palestine – AURDIP

Blouses blanches pour Gaza – BBG

Boycott Désinvestissement Sanction – BDS France

Campagne pour la libération de Marwan Barghouti et tous les prisonniers politiques palestiniens

CCFD-Terre solidaire

Centre de recherche et d’information pour le développement – CRID

Cimade

Collectif national des droits des femmes

Comité Palestine Sciences-po

Comité Palestine université Paris cité

Comité Palestine Paris-Saclay

Comité pour le développement et le patrimoine Palestine – CDP

Confédération générale du travail – CGT

Confédération paysanne

Debout !

Droits devant !

EuroPalestine

Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux Rives – FTCR

Fédération syndicale unitaire – FSU

Fédération Sud santé sociaux

Femmes Égalité

Forum Palestine citoyenneté – FPC

Franco-Israéliens pour des sanctions

Freedom Flotilla Coalition France – FFC

Génération•s

Institut tribune socialiste (ITS)

Jeunes insoumis-es

Jeunes socialistes (JS)

Ligue des droits de l’Homme – LDH

La France insoumise – LFI

Le Mouvement de la paix

Les Écologistes

Les jeunes écologistes

Le poing levé

Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples – MRAP

Mouvement jeunes communistes de France – MJCF

Mouvement pour une alternative non-violente (MAN)

NousToutes

Nouveau parti anticapitaliste l’Anticapitaliste – NPAA

Nouveau parti anticapitaliste Révolutionnaire – NPAR

Parti communiste français – PCF

Parti communiste des ouvriers de France – PCOF

Parti socialiste – PS

People Health Movement France – PHM France

Pour une écologie populaire et sociale – PEPS

Réseau coopératif de gauche alternative – RCGA

Révolution permanente

Solidarité avec les groupes d’artisans palestiniens – SGAP

Stop Impunity

Syndicat des journalistes palestiniens – section européenne

Tsedek

Union étudiante

Union étudiante Sciences-Po

Union juive française pour la paix – UJFP

Union nationale des étudiants de France – UNEF

Union syndicale lycéenne – USL

Union syndicale Solidaires

Urgence Palestine – UP

Waves of freedom France – Global Sumud

Le 6 novembre 2025, la Ville de Nancy inaugure un contre-monument inédit face à la statue du sergent Blandan, intitulé la Table de Désorientation

Cette œuvre, commande artistique du musée des Beaux-Arts de Nancy, a été imaginée conjointement par Dorothée-Myriam Kellou, autrice et journaliste, Susana Gállego Cuesta, directrice du musée des Beaux-arts de Nancy et Kenza-Marie Safraoui, conservatrice du patrimoine au Palais des ducs de Lorraine – musée Lorrain, en charge de la Mission Histoire-Mémoire.

La Table de Désorientation : une adresse au fantôme colonial

Inspirée des tables d’orientation, cette installation propose l’inverse: elle désoriente. Dressée à la verticale, 1,59 mètre – la taille réelle du sergent Blandan, la table circulaire en métal est gravée d’un texte poétique. « Qui es-tu? », demande l’auteure à la statue.

Traduit en arabe par la poétesse Lamis Saïdi et ponctué d’un passage en tamazight, ce texte propose une contre-histoire du point de vue des colonisés et de leurs descendants. Elle invite le lecteur dont le visage se reflète en miroir à combler les blancs de l’histoire et à interroger l’impensé colonial.

La Table de Désorientation a été réalisée par l’artiste/designer Colin Ponthot, le typographe Redouan Chetuan, Romain Morieux et les apprentis de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) de Maxéville, avec la collaboration de l’École nationale supérieure d’art et de design (ENSAD) de Nancy et l’Atelier national de recherche typographique (ANRT).

Ce contre-monument poétique ouvre à Nancy une réflexion inédite: que faire des statues coloniales dans l’espace public? Comment donner place à la mémoire des anciens colonisés ?

Le sergent Blandan : de l’Algérie coloniale à Nancy

Héros célébré par le maréchal Bugeaud, le sergent Blandan (1819-1842) participe à la conquête coloniale de l’Algérie. Sa statue monumentale, érigée en 1887 à Boufarik, est « rapatriée » à Nancy en 1963 après l’indépendance algérienne, puis replacée sur la place publique en 1990.

Le réalisateur algérien Malek Kellou, exilé en France et père de Dorothée, croise ce monument à Nancy. Enfant, il en avait gardé un souvenir terrifiant à Boufarik. Cette rencontre fait ressurgir le refoulé colonial et inspire une œuvre familiale et artistique qui se poursuit aujourd’hui.

Un projet scolaire, mené en 2022 par le professeur Étienne Augris avec une classe de première du Lycée Jeanne d’Arc de Nancy, fait resurgir cette histoire et incite les musées et la mission Histoire-Mémoire à travailler à une nécessaire recontextualisation de la statue pour une juste prise en compte des conséquences de ces événements, tant de l’ordre de l’histoire collective, que du ressenti individuel et intime.

Un prolongement sonore : le podcast ARTE Radio

En écho à la Table de Désorientation, ARTE Radio diffuse à partir du 4 novembre le podcast « La statue du sergent Blandan : le fantôme de mon père », conçu par Dorothée-Myriam Kellou. Cette enquête sonore de 45 minutes interroge la transmission intergénérationnelle des mémoires coloniales et leur poids sur les imaginaires contemporains. Elle donne chair à la figure spectrale du sergent Blandan et accompagne le geste du contre-monument par une exploration intime et politique des fantômes de l’histoire.

Informations pratiques

Inauguration de la Table de Désorientation : 6 novembre 2025, face à la statue Blandan, place de Padoue, Nancy

10h30 : Cérémonie officielle – 17h-21h : Fête des Oranges

Podcast ARTE Radio : 4 novembre 2025, sur ARTE Radio

Partenaires : Ville de Nancy, Musée des Beaux-Arts de Nancy, ARTE Radio

Biographies

Dorothée-Myriam Kellou est journaliste, réalisatrice et autrice. Révélée par son enquête sur Lafarge en Syrie (Le Monde, 2016), elle est l’autrice du documentaire « À Mansourah, tu nous as séparés » (2019, Étoile de la SCAM) et de plusieurs podcasts (France Culture, ARTE Radio). Son essai Nancy-Kabylie (Grasset, 2023) a reçu le Prix littéraire de la Grande Mosquée de Paris. Lauréate du Prix Recanati-Kaplan / Villa Albertine – Institut du Monde Arabe (2024), elle anime des ateliers en France et à l’international.

Colin Ponthot a été formé à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, le centre de recherche et création sonore STEIM à Amsterdam et le post-diplôme de la Cité du Design de Saint Etienne. Designer, il développe une production plastique de l’échelle de l’espace à celle de l’objet.

Redouan Chetuan est designer typographique, formé à l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT) et à l’école Estienne. Son travail, entre commande et recherche, utilise la typographie comme un medium. Il crée des fragments de récit à partir de matériaux porteurs d’histoire et de mémoire.

Source : Lettre culturelle franco-maghrébine #103 – Coup de soleil Rhône-Alpes – 29/10/2025 https://www.coupdesoleil-rhonealpes.fr/newsletter-lettre-culturelle-franco-maghrebine-103

Les associations « Identités & partage », « Coup de Soleil » et Kaina Medias ont le plaisir de vous convier à une conférence débat animée par Alain Ruscio

La première guerre d’Algérie

« De Bugeaud à Abd El Kader«

Mardi 28 octobre 2025 à 18h30

Salle Nelson Mandela – Maison des relations internationales – 14, Descente en Barrat Montpellier (en haut des escaliers du Corum)

Accès : Tramway ligne 1,2,4 Station Corum – Tramway ligne 1,2 Station Comédie

La « première guerre d’Algérie » commença le 14 juin 1830 à 4 heures du matin, lorsque le premier soldat français posa le pied à Sidi-Ferruch. Les conquérants furent d’emblée confrontés à une force de résistance qu’ils n’avaient pas imaginée, dont la figure emblématique reste l’émir Abd el-Kader. S’ensuivirent deux décennies d’affrontements d’une intensité et d’une violence extrêmes.

Le maréchal Bugeaud et bien d’autres officiers appliquèrent et souvent amplifièrent sur le terrain la politique répressive décidée à Paris (…). Les Algériennes et les Algériens furent humiliés, spoliés, déplacés, enfumés, massacrés, décapités…

Prélude à cent trente-deux années de présence française, la conquête de l’Algérie constitue un moment décisif dans l’émergence de l’esprit colonial – et racial – qui marqua durablement la société hexagonale, et produit encore aujourd’hui ses effets délétères.

Cette conférence a pour objet, tout en présentant les moments forts de la guerre de conquête de l’Algérie, de mettre l’accent sur la « guerre totale » menée par Bugeaud et la résistance organisée par l’Emir Abd El-Kader.

Alain Ruscio – Historien du fait colonial, a consacré de nombreux ouvrages à l’histoire de l’Empire français, de l’Indochine à l’Algérie. Il est notamment l’auteur de La première guerre d’Algérie. Une histoire de conquête et de résistance, 1830-1852. Editions La découverte 2024. https://anpnpa.fr/la-premiere-guerre-dalgerie-une-histoire-de-conquete-et-de-resistance-1830-1852-alain-ruscio/

Samedi 25 octobre 2025, l’association des Ami·e·s de Jean-Luc Einaudi organise, à l’auditorium de l’Hôtel de Ville de Paris, un hommage à cette figure majeure et hors normes du dévoilement des crimes du colonialisme français, particulièrement celui du 17 octobre 1961 ou encore de l’Affaire Fernand Iveton. Tables rondes, projections, lectures et débats.

Date : Le 25 octobre 2025

Lieu : Auditorium de l’Hôtel de ville de Paris, 5 rue Lobau, Paris 4 – Métro 1 et 11 Station Hôtel de Ville

Réservation : Inscription recommandée à l’adresse jleinaudi.amis@gmail.com

13h30 – Accueil

14h – Propos introductifs, avec Fabrice Riceputi et Elsa Einaudi

14h15 – Jean-Luc Einaudi, origines, lutte politique et travail social, avec Joëlle Rigal, Gilbert Rigal, Alain Castan, Elsa Einaudi, Marie-Laure Tenaud, Jean-jacques Yvorel et Patrick Karl

15h15 – Jean-Luc Einaudi, un citoyen chercheur et son rôle pionnier dans l’histoire et la mémoire du colonialisme, avec Daniel Kupferstein, Emmanuel Blanchard, Nadine Resco, Fabrice Riceputi, Gilles Manceron, Edwy Plenel, Philippe Grand et Patrick Karl

16h30 –Jean-Luc Einaudi et le 17 octobre 1961 – Redécouverte de l’évènement et portée dans la société, avec Arié Alimi, Pierre Mairat, Kahina Ait Mansour, Louise Vignaud, Olivier Le Cour Grandmaison, Cherif Cherfi, Mehdi Lallaoui, Sohier Belabbas, Daniel Kupferstein et Amar Nanouche

_______________________________________________________________________________________________

Fabrice Riceputi

Le 25 octobre 2025, à l’Hôtel de Ville de Paris et en partenariat avec Mediapart, hommage sera rendu à ce chercheur que l’historien Mohammed Harbi qualifia de « héros moral ». Fabrice Riceputi rappelle ici le rôle décisif joué par cette figure intellectuelle hors normes dans la redécouverte du massacre des Algériens à Paris le 17 octobre 1961.

A défaut d’être reconnu officiellement comme le crime d’État qu’il a été, le massacre colonial perpétré par la police le 17 octobre 1961 en plein Paris pour réprimer une manifestation pacifique d’Algériens et d’Algériennes est aujourd’hui largement connu. Nombre de livres, de films, de spectacles l’évoquent régulièrement depuis les années 1990. L’an dernier, on a jeté comme chaque année le 17 octobre des fleurs dans les cours d’eau dans plus de quarante villes de France en mémoire des Algériens assassinés par la police parisienne ce jour-là. Ce sera encore le cas cette année.

Il n’en fut pas toujours ainsi. L’évènement avait certes fait durant quelques jours en octobre 1961 les gros titres de la presse française, mais surtout dans sa version officielle mensongère : « deux morts algériens » dans une manifestation « violente » du FLN, avaient soutenu Maurice Papon et le gouvernement de Michel Debré. Lequel était parvenu sans peine à faire taire ceux qui contestaient le mensonge d’État. Puis, en février 1962, le drame du métro Charonne, dans lequel neuf militants français de la CGT avaient été tués par la police du même Papon avait « recouvert » dans la mémoire de la gauche française le massacre des Algériens.

Dans les années 1980, le 17 octobre 1961 était devenu une sorte de rumeur mémorielle non confirmée. Quand il était évoqué, par exemple dans le roman Meurtres pour mémoire de Didier Daenninckx (1984), ou encore par des participants à la Marche pour l’égalité et contre le racisme en 1983, il suscitait étonnement et incrédulité.

Enfoui dans les mémoires marginales de l’immigration algérienne et de l’extrême gauche anticolonialiste, l’évènement ne fut rappelé à la mémoire de la République française que dans les années 1990. Une figure intellectuelle tout à fait hors normes y fut pour beaucoup : Jean-Luc Einaudi (1951-2014), ancien militant d’obédience « maoïste », éducateur à la Protection judiciaire de la jeunesse de son métier et aussi « citoyen chercheur », des années 1980 à sa mort en 2014.

Avec une rare détermination, Einaudi se consacra à partir des années 1980 à sortir d’une occultation complète bien des crimes de la colonisation. Avant son livre sur le 17 octobre 1961, il avait écrit La Ferme Ameziane, sur un centre de torture de l’armée française proche de Constantine, et Pour l’exemple. L’affaire Fernand Iveton, sur l’exécution par l’État français d’un ouvrier communiste algérien pourtant innocent de tout crime de sang en 1957. Il se présentait comme un citoyen exerçant son droit à savoir ce que l’État avait fait en son nom.

Publié en 1991, son livre La bataille de Paris rendait enfin son histoire au 17 octobre 1961. Il en était un terrible procès-verbal, la reconstitution presque heure par heure de la tentative des milliers d’Algériens et d’Algériennes de braver le couvre-feu discriminatoire décidé par Papon, de la rafle géante dont ils avaient été victimes, de leur enfermement sans soins ni nourriture dans des camps improvisés, des dizaines d’assassinats perpétrés par la police parisienne dans Paris et sa banlieue, des manœuvres du pouvoir gaulliste pour cacher son crime.

Pour faire l’histoire du massacre du 17 octobre 1961, Einaudi s’était heurté à l’interdiction alors en vigueur de consulter les archives de la police et de la justice. En pionnier de l’histoire du temps présent, il s’était tourné vers les nombreux témoins encore vivants, notamment des policiers révulsés par le crime et, surtout, des Algériens ayant vécu la terrible répression, retrouvés par lui en France et aussi en Algérie. Le livre eût un important succès.

Mais l’extraordinaire de cette histoire est que, par un hasard qui n’en était pas vraiment un, Einaudi se confronta ensuite, publiquement et par deux fois, au maitre d’œuvre du massacre, Maurice Papon lui-même. Ce fut alors qu’explosa véritablement dans l’opinion publique la bombe mémorielle à retardement du 17 octobre 1961.

En 1997, à la demande du MRAP et d’une partie civile juive, Michel Slitinsky, afin que les victimes algériennes de Papon ne soient pas oubliées, Einaudi témoigna au procès mondialement médiatisé de l’ancien préfet de police à Bordeaux. Il y était jugé pour complicité de crime contre l’humanité pour son rôle actif, alors qu’il dirigeait la préfecture de la Gironde, dans la déportation vers Drancy de 1690 juifs et juives entre 1942 et 1944. Mais ce que Pierre Vidal-Naquet nommait « l’autre moitié de Papon », sa carrière de pacificateur colonial, si elle ne fut pas jugée lors de ce procès, ne fut pas oubliée.

La longue et implacable déposition de ce témoin de l’immoralité de Papon, à quelques mètres de celui qui venait encore de répéter ses mensonges de 1961 avec une invraisemblable assurance, démontrait à quel point l’accusé était capable de mentir. Le « massacre oublié » fit ce 16 octobre 1997 les Unes de tous les media. La droite et l’extrême droite crièrent qu’on attentait à « l’honneur de la police », le gouvernement Jospin dut promettre « la lumière » sur ce « drame oublié » et l’ouverture des archives. Une promesse qu’il ne tint pas.

Deux ans plus tard, ayant fait appel de sa condamnation à dix ans de prison, Papon attaqua Einaudi en diffamation pour une phrase le mettant en cause dans Le Monde. Transformé en tribune par Einaudi, le procès tourna au fiasco pour Papon. Grâce notamment aux archivistes Philippe Grand et Brigitte Lainé qui payèrent très cher d’avoir dit la vérité. Papon fut débouté et, dans son réquisitoire, le procureur de la République indiqua qu’on pouvait à bon droit parler d’un « massacre » commis par la police le 17 octobre 1961. Einaudi et la vérité historique sortaient vainqueurs de la confrontation.

Le 25 octobre 2025, à l’Hôtel de Ville de Paris, l’Association des Ami.e.s de Jean-Luc Einaudi lui rendra hommage en revisitant les multiples engagements de celui que l’historien Mohammed Harbi qualifia lors de sa disparition en 2014 de « héros moral ».

Fabrice Riceputi, président de l’Association des Ami.e.s de Jean-Luc Einaudi et auteur de Ici on noya les Algériens, la bataille de Jean-Luc Einaudi pour la reconnaissance du massacre policier et raciste du 17 octobre 1961 (Le Passager clandestin, 2021)

Source : Médiapart – Billet de blog – 16/10/2025 https://blogs.mediapart.fr/fabrice-riceputi/blog/161025/un-hommage-jean-luc-einaudi-qui-rendit-son-histoire-au-17-octobre-1961