Le 13 février 1960, alors que l’Algérie était toujours sous occupation, le président français, Charles de Gaulle, donne le coup d’envoi à son premier essai nucléaire à l’air libre, à Reggane, au sud du pays, auquel a été donné le nom de code « Gerboise bleue », suivi, jusqu’en avril 1961, de trois autres essais : « Gerboise blanche », « Gerboise rouge » et « Gerboise verte », où des Algériens, mais aussi des animaux ont servi de cobayes.

A partir de décembre 1961, la France a effectué d’autres essais souterrains, menés dans des tunnels, que des ouvriers algériens et africains, ont creusés au cœur du massif rocheux d’In Ecker, et ce, jusqu’en 1966.

Les 17 tirs nucléaires atmosphériques et souterrains (dont 11 après l’indépendance) ont eu de graves répercussions sur les habitants et l’environnement, contaminés par les déchets radioactifs des immenses décharges et sites d’expérimentation abandonnés sur les lieux.

Plus de 60 ans après, les experts tirent toujours la sonnette d’alarme sur les effets de la radioactivité sur la vie, pas seulement dans le périmètre de Reggane et d’In Ecker, mais dans de nombreux pays, y compris de l’Europe, qui reçoivent les nuages chargés de sable radioactif. Lors d’une conférence-débat organisée hier, à Alger, par l’Organisation nationale des enfants de chouhada (Onec), sur le sujet, Khelifa Smati, secrétaire général de cette organisation, a rappelé à une assistance avertie, qu’il n’y a pas que In Icker et Reggane, qui ont été utilisés par l’armée française, mais plusieurs autres sites, citant entre autres, Hamoudia, Talanoufela, « où des crimes abominables ont été commis et leurs effets continuent à ce jour, à faire d’autres victimes ».

Pour lui, « la France doit reconnaître ses crimes qui sont aussi nombreux que divers ». Il plaide pour la loi sur la criminalisation de la colonisation, mise sous le coude depuis octobre 2021, pour qu’elle soit promulguée. Spécialisé dans l’engineering nucléaire, Dr Mansouri commence son exposé par un article paru cette semaine, dans la presse libyenne, qui évoque les conclusions d’une étude de l’Université française Paris-Sacré, sur un nuage de poussière nucléaire eu Europe, qui a démontré qu’il s’agissait de poussière de sable venue des sites radioactifs du Sud algérien.

L’intervenant explique que les essais nucléaires français au Sahara n’ont pas été effectués dans des zones désertiques. « Contrairement à ce que disent les Français, les régions où se trouvent les sites d’expérimentation étaient habités par des populations qui pratiquaient l’agriculture saharienne et où il y avait des animaux », lance Dr Mansouri, en faisant passer des diapositifs qui montrent, photos d’époque à l’appui, des oasis et des hommes qui cultivent la terre.

« Ce sont des armes à destruction massive latente. Je parle du moment de l’explosion et non pas des effets de ses explosions. De Gaulle a créé sa commission nucléaire, 70 jours après la bombe larguée sur Nagasaki, et en décembre 1957, il a installé le centre scientifique des essais nucléaires.

Il a choisi le sud du pays, parce qu’il était dans cette logique de séparer cette partie du territoire du Nord. 14 tunnels ont été creusés, par des ouvriers algériens et africains, dans le mont d’In Ecker, où des essais, appelés Gerboise Bleue, Gerboise blanche, Gerboise rouge et Gerboise verte, ont été effectués. Gerboise Bleue comporte 70 000 tonnes d’explosif. Un volume, alors que les explosions souterraines sur plus d’un kilomètre ont provoqué l’émanation d’un immense nuage, auquel personne ne s’y attendait », déclare Dr Mansouri, en exhibant des photos en noir et blanc, montant un immense champignon s’élevant vers le ciel.

« Sur le site, il y avait 2000 personnes entre militaires et civils et le nuage a été poussé jusqu’en Libye », explique le conférencier, avant de lancer : « Ce sont des crimes contre la vie et non pas contre l’humanité. Il y a eu 4 explosions souterraines ayant ciblé le mont Tanafak et d’autres encore. On estime à 800 000 tonnes d’explosif utilisées et 6 accidents nucléaires, 24 000 militaires et civils mobilisés, 14 000 à In Ecker et 150 Algériens ramenés de Sidi Bel Abbès, utilisés comme cobayes. Après 1966, la France a laissé ses déchets nucléaires, des kilomètres de cuivres irradiés qui ont provoqué des cancers chez les personnes qui les ont pris pour en faire des bijoux et les touristes qui ont acheté ces derniers. De 2010 à ce jour, un seul Algérien a été indemnisé, une femme dont le mari travaillait avec les Français.

2225 victimes de contamination nucléaire recensées

A ce jour, ces décharges nucléaires font encore des victimes, et ce, sur des générations.» Le conférencier affirme qu’en septembre 1999, l’Agence internationale de l’énergie atomique a demandé le nettoyage et la surveillance des sites nucléaires. Ce que la France a fait en Polynésie, mais pas en Algérie, dit-il. «Suite aux recommandations de l’AIEA, une commission a été dépêchée, mais son rapport n’a été rendu qu’en 2005, alors qu’il devait être achevé dans les dix jours qui suivent son retour.

En 2009, un laboratoire international a pris les mêmes échantillons que ceux pris par la commission de l’AIEA, au bout de dix jours, il a rendu ses conclusions. Les données de celles-ci montrent une large différence entre celles de la Commission qui s’est vu obligée de s’expliquer, en disant qu’il s’agit d’erreur d’imprimerie». Le journaliste Mountasar Oubatroun, spécialisé dans le sujet, s’attarde sur la politique du déni adoptée par la France, qui de tout temps a tenté de minimiser les effets dévastateurs de ses décharges et de ses essais nucléaires au sud du pays.

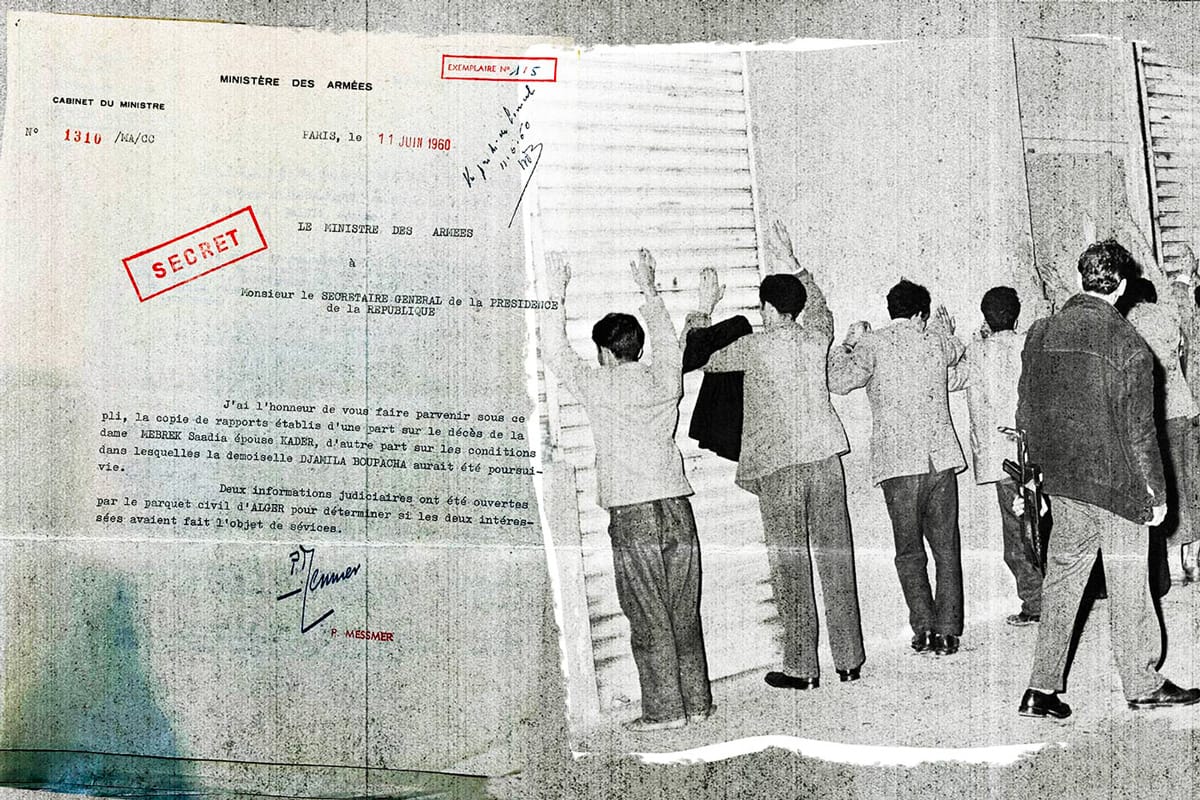

Pour lui, les explosions de Gerboise Blanche ont été les plus nuisibles et leurs effets continuent à ce jour de faire des victimes. Le journaliste dément formellement la thèse qu’il y a eu une clause secrète qui a permis à la France de poursuivre ses essais nucléaires après l’indépendance. « J’ai eu des entretiens avec de nombreux négociateurs des Accords d’Evian, et tous ont été formels.

Il n’y a aucune clause secrète dans les accords. Feu Bentobal m’a même dit que contrairement aux autres qui ont paraphé la dernière page seulement de l’accord, Krim Belkacem a signé toutes les pages une après l’autre, après les avoir bien lues », affirme le journaliste.

Il explique que « les négociations n’ont à aucun moment évoqué les essais nucléaires. Comment la France a-t-elle pu mener ces derniers après l’indépendance ? Nous n’en savons rien ».

Président de l’Association des victimes des essais nucléaires français, Mahmoudi raconte qu’en 1992, en tant qu’appelé du service national, il a été affecté à In Eckel, où il était chargé de la surveillance des tunnels qui étaient fermés. « Je ne savais pas cette zone était contaminée. Nous avons recensé 2225 victimes. Le nombre de personnes atteintes de cancer est très élevé, surtout le cancer du sang », déclare l’intervenant.

Pour lui, « il est impératif que les victimes qui vivent toujours dans le Sud soient prises en charge comme les autres. Il faut aussi que l’Etat érige un mémorial en l’honneur de toutes les victimes des essais nucléaires afin que nul n’oublie ».

Il alerte sur les actes de vol qui ciblent les grillages, les plaques métalliques etc., contaminés, avant de prévenir : « Des nouveau-nés avec des malformations sont légion au sud du pays. Il y a quelques jours, un bébé est né avec un œil au front, mais n’a pas survécu. Il est mort quelques heures après sa naissance ».

Source : El Watan – 11/02/2025 https://elwatan-dz.com/pres-de-59-ans-apres-les-premiers-essais-nucleaires-francais-en-algerie-un-vaste-et-mortel-heritage-colonial

En complément : Le Monde – 14/02/2025 – « En Algérie, des élus redemandent des comptes à la France pour les essais nucléaires des années 1960 » – Hamid Nasri https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/02/14/en-algerie-des-elus-redemandent-des-comptes-a-la-france-pour-les-essais-nucleaires-des-annees-1960_6546837_3212.html

RFI – 14/02/2025 – « Le Parlement algérien s’empare de la question des essais nucléaires français des années 1960 » – Fayçal Metaoui https://www.rfi.fr/fr/afrique/20250214-le-parlement-alg%C3%A9rien-s-empare-de-la-question-des-essais-nucl%C3%A9aires-fran%C3%A7ais-des-ann%C3%A9es-1960

Et pour aller plus loin : « Sous le sable, la radioactivité » – Jean-Marie Collin (ICAN France – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons France) et Patrice Bouveret (Observatoire des Armements) https://icanfrance.org/wp-content/uploads/2020/08/Sous-le-sable-la-radioactivit%C3%A9.pdf