C’est une archive que l’on dirait tirée d’un pamphlet antimilitariste, mais qui a été produite par l’armée française elle-même en 1957, au sujet d’un triple assassinat commis par l’un des siens. Elle montre les voies tortueuses que pouvait emprunter l’institution militaire pour sauver son « honneur ».

Au printemps 1957, un magistrat rend compte au général Allard, commandant du corps d’armée d’Alger, du jugement de deux sous-officiers prononcé par le tribunal militaire permanent des forces armées d’Alger1. L’enquête a permis, selon lui, de reconstituer les faits comme suit.

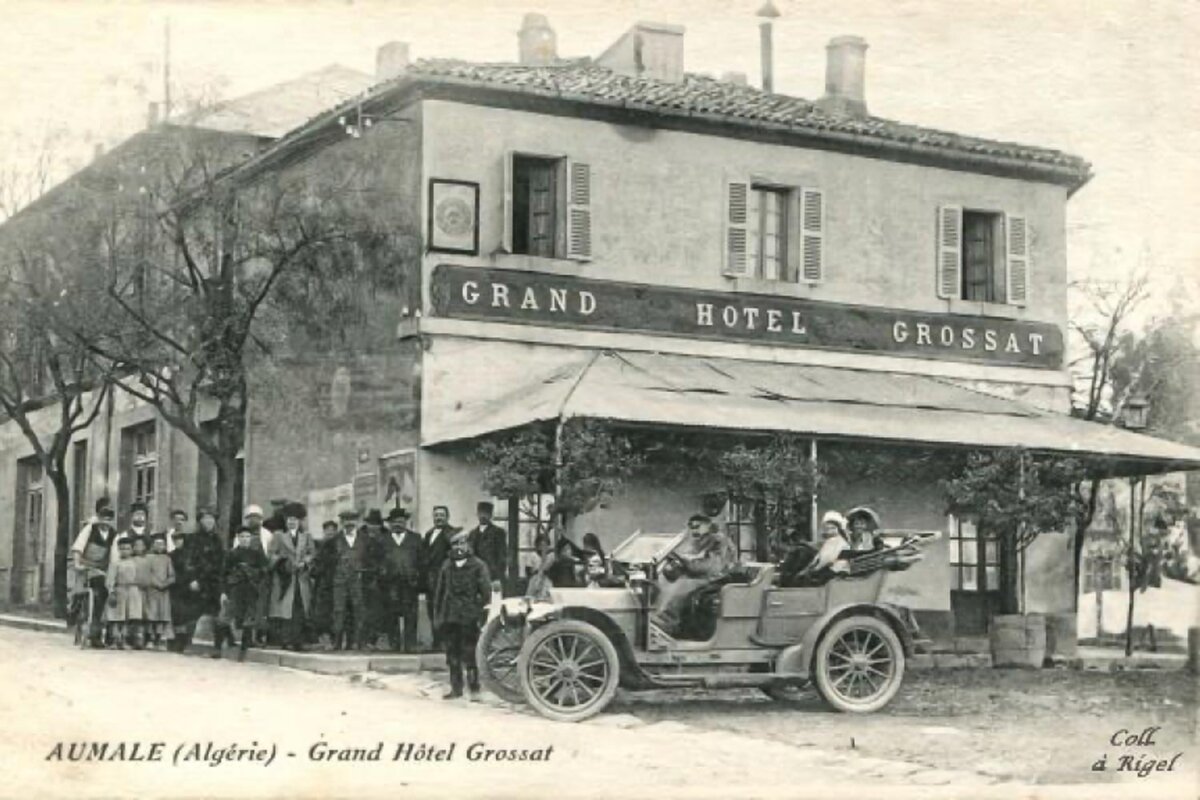

Ils sont survenus près de la ville d’Aumale, aujourd’hui Sour El Ghozlane, à 120 kilomètres au sud d’Alger, dans la région montagneuse du Titteri. Au cours de l’après-midi du samedi 13 avril 1957, une jeep et un camion GMC de l’armée française quittent la petite ville. À bord des deux véhicules se trouve un petit détachement de membres du 5e régiment de spahis algériens (RSA). Ils reviennent d’une cérémonie religieuse en mémoire de treize soldats de leur régiment tués non loin de là le 2 mars 1957 dans un affrontement avec des maquisards de l’Armée de libération nationale (ALN).

Les spahis rejoignent leur cantonnement à Beni Slimane, à une cinquantaine de kilomètres. Parmi eux, deux jeunes sous-officiers, militaires de carrière : l’adjudant François Bart, 31 ans, originaire de la Sarthe, et le maréchal des logis René Naux, 28 ans, parisien.

Il semble que tous soient alors ivres morts. En effet, « la cérémonie terminée, les sous-officiers et hommes de troupe se répandirent dans les cafés de la ville. Les deux sous-officiers consommèrent de nombreux apéritifs et déjeunèrent au Grand Hôtel. Au cours de leur repas, ils continuèrent à boire plus que de raison, aussi étaient-ils en état d’ivresse lorsque dans l’après-midi ils reprirent la direction du retour ». Mais les voilà qui reboivent encore, souligne le magistrat : « N’estimant pas, sans doute, avoir assez bu, en passant à nouveau devant le Grand Hôtel ils faisaient stopper le convoi pour y consommer entre autres boissons, du champagne. »

Au bout « d’une heure » de ces agapes, le petit convoi prend donc la route de Beni Slimane. « Les premiers kilomètres du parcours s’effectuèrent sans incidents. » Même si, note le magistrat, « les deux sous-officiers [ont] tiré des coups de feu dans toutes les directions ».

Puis, après cinq kilomètres seulement, au lieu-dit Les Carrières, Bart stoppe le convoi et décide « de son propre chef » de « procéder à des vérifications d’identité ».

Tout d’abord, un cycliste échappe au pire du fait de l’état lamentable de Bart. « Il arrêta d’abord un cycliste qui, pris de peur, abandonna sa bicyclette et se sauva à toutes jambes. BART voulu le poursuivre, mais trébucha dans le fossé et ne put se relever sans le secours de deux spahis. »

C’est alors qu’« un troupeau de moutons se présenta ensuite conduit par deux bergers ».Et qu’unpremier meurtre est commis : « Tandis que l’un d’eux emmenait le troupeau, l’autre était contrôlé par les deux sous-officiers et Naux l’abattait d’une rafale de mitraillette au bout de quelques pas. »

La tuerie n’est pas finie : « Une voiture automobile Citroën traction avant fut ensuite arrêtée. Le Caïd MAHMOUDI BEN TAIBI et le Bachaga BRAHIMI Ahmed en descendaient. Pris de panique devant l’attitude menaçante de NAUX le Caïd parut tenter de fuir, Naux tira une rafale de sa mitraillette et l’abattit puis, tandis que le Bachaga Brahimi Ahmed remontait au volant de la voiture et démarrait, Naux s’emparait alors d’une carabine d’un des spahis à ses côtés et le tuait net d’une balle dans la tête. »

Le convoi reprend la route de Beni Slimane, « non sans tirer cette fois quelques rafales de mitrailleuse de 50 vers un djebel », un massif montagneux. Naux et Bart rejoignent enfin leur caserne. C’est le lendemain qu’on peut « établir la preuve de leur culpabilité ». Ils sont alors ramenés à Aumale, où ils sont mis aux arrêts de rigueur.

Acquittés pour cause d’ivresse

Tous deux comparaissent dès le 30 avril 1957 devant le Tribunal permanent des forces armées d’Alger. L’un est poursuivi pour « meurtres », l’autre pour « défaut d’assistance à personnes en péril ». Le tribunal est présidé par un magistrat militaire assisté de six officiers et sous-officiers.

Le jugement indique que « les deux inculpés […] se sont présentés correctement »,c’est-à-dire sans doute qu’ils sont sobres. Cependant, ils n’ont guère été prolifiques en explications. Ils « ont reconnu les faits, quoique ne se souvenant des événements de cet après-midi que de façon très imparfaite, pour ne pas dire inexistante ».

Les spahis qui accompagnaient les prévenus, témoins et acteurs directs du drame, ont été « cités à l’audience » mais « ne se sont pas présentés ». Ils ont néanmoins attesté, sans doute par écrit, que Naux et Bart « n’avaient aucune conscience » de ce qu’ils faisaient. Le médecin militaire a quant à lui déposé longuement sur « l’état mental » des prévenus. Et a conclu « à une responsabilité atténuée du fait de l’intoxication alcoolique aiguë » de Naux et Bart.

Et le compte rendu d’audience d’indiquer, semble-t-il sans ironie aucune, que la défense a « soutenu brillamment que les prévenus par leur état d’ivresse étaient dans un état qui les privait de tout contrôle de leurs actes et qu’ils ne pouvaient dans ces conditions avoir eu intention de commettre ces actes, intention qui nécessite l’intervention de la réflexion ». En conséquence de quoi, conclut le magistrat, René Naux et François Bart ont été déclarés non coupables et remis en liberté.

Comme toutes les archives, spécialement celles, plutôt rares, dans lesquelles l’armée garda une trace d’exactions commises par elle, celles de « l’affaire Naux et Bart » doivent être lues au second degré et, comme on dirait aujourd’hui, « debunkées ».

« Le prestige de l’Armée française » entaché

Trois Algériens ont donc été tués par des militaires lors d’un contrôle sur une route de campagne. En 1957 en Algérie, il n’y a rien là que de très banal : les forces de l’ordre sont autorisées à faire feu à volonté sur tout fuyard et le font très souvent.

Mais ici, nous dit la note d’un colonel, les faits furent jugés « particulièrement graves pour le prestige de l’Armée française ». Le général Allard a tenu à faire savoir son indignation. De fait, l’affaire remonta illico d’Aumale à Alger, puis d’Alger à Paris. Le ministre de la défense Maurice Bourgès-Maunoury lui-même en fut informé par un télégramme signé du général Raoul Salan en personne.

C’est bien sûr l’identité de deux des victimes qui posait problème : un bachaga et un caïd, puissants notables régionaux, chefs de tribus, agents importants de l’administration coloniale, symboles officiels s’il en était de l’attachement supposé des « musulmans » à la présence française.

La mort d’Ahmed Brahimi préoccupait particulièrement. Car, comme le général Salan l’indiquait au ministre Bourgès-Maunoury, le « Bachaga BRAHIMI avait des attaches dans certains milieux parlementaires français à Paris ». Il était en effet notamment l’oncle d’un ancien député « musulman » à l’Assemblée nationale. Un scandale était à éviter.

Mais l’armée avait aussi à traiter en interne un scandaleux dysfonctionnement. Naux et Bart avaient gravement manqué à la discipline la plus élémentaire et donné un exemple déplorable à leur régiment. On ne pouvait, fût-ce en état d’ivresse, tuer de précieux alliés de la France en Algérie et compromettre ainsi l’œuvre de ralliement des « musulmans » à la présence française. D’où la décision prise en haut lieu de faire comparaître Naux et Bart devant la justice militaire.

Les deux sous-officiers ne pouvaient cependant pas être condamnés. Il y allait en effet du « moral des troupes ». Celles-ci ne devaient pas se sentir menacées de prison dans l’accomplissement de leur difficile mission de « pacification ». Quant à leur acquittement pour état d’ivresse, il était entendu que nul n’en aurait jamais connaissance. Le jugement fut prononcé à huis clos, et ses traces écrites toutes tamponnées « très secret ».

Une expédition punitive

Venons-en aux faits eux-mêmes. L’existence du triple meurtre le 13 avril 1957 à la sortie d’Aumale n’est pas douteuse. Les identités des victimes et des coupables non plus. Selon l’armée, il se serait agi d’un crime sans mobile, occasionné par « l’inconscience » des meurtriers. Le berger, le caïd et le bachaga auraient donc été victimes du malheureux hasard de s’être trouvés sur la route de dangereux ivrognes. Il n’en est évidemment rien.

En avril 1957, la région d’Aumale connaît une forte activité de la guérilla nationaliste, à un moment où le FLN/ALN est à l’apogée de son emprise politique et militaire sur nombre de zones rurales. Aumale se trouve en bordure sud de la Wilaya III du FLN. De nombreuses katibas, des bataillons de combattants algériens, y opèrent, rendant les sorties de l’armée toujours très périlleuses.

Un mois et dix jours avant le triple meurtre, le 2 mars, l’une d’elles a attaqué près d’Aumale un convoi du régiment de spahis auquel appartenaient Naux et Bart, lui infligeant de très lourdes pertes : treize tués, dont « dix Européens et trois musulmans », selon la presse. Le Monde signale l’embuscade meurtrière deux jours plus tard comme la plus grave des dernières journées, indiquant aussi que huit des spahis avaient survécu.

La cérémonie à laquelle Naux, Bart et leurs hommes ont assisté au matin du 13 avril concernait leurs proches camarades de régiment et a ravivé le souvenir d’un événement particulièrement tragique pour eux. On ne peut exclure qu’ils l’aient eux-mêmes vécu directement, soit qu’ils aient été parmi les survivants, soit qu’ils aient été de ces « renforts » accourus dont Le Monde nous dit que leur « intervention a permis de tuer vingt et un membres de la bande rebelle ».

Les historiens savent qu’au lendemain d’attentats et d’actions armées du FLN, les représailles collectives étaient monnaie courante. Aucune enquête sérieuse n’est jamais menée. Le comportement du détachement de spahis à son retour d’Aumale semble bien relever de cet habitus typiquement colonial. L’archive nous dit que les spahis tirent en roulant « dans toutes les directions ». Et qu’après le triple meurtre, ils continuent à le faire, à l’arme lourde – une « mitrailleuse de 50 » –, « sur le djebel », c’est-à-dire probablement sur des riverains. Leur sortie d’Aumale ressemble fort à une sauvage expédition punitive.

Le double jeu du bachaga

Mais un véritable règlement de comptes par exécution délibérée n’est pas à exclure. Selon le tribunal militaire, Naux n’eut pas conscience de ce qu’il faisait et ne se rendit donc pas compte de l’identité de ses victimes en principe intouchables. Cela est parfaitement invraisemblable.

Il entrait notamment dans les fonctions des membres du corp caïdal de représenter les tribus lors des cérémonies officielles. Ils y paraissaient vêtus d’un burnous d’apparat couleur fauve et bardés des médailles et décorations dont la France les avait gratifiés. Il est plus que probable qu’au matin du 13 avril 1957, Ahmed Brahimi et Mahmoudi ben Taïbi ont, eux aussi, participé à Aumale à la cérémonie en mémoire des spahis tués par l’ALN. Et qu’ils en revenaient quand ils ont rencontré leurs meurtriers, qui les ont nécessairement reconnus dans leur automobile de prix et leur costume d’apparat. Pourquoi Naux les a-t-il néanmoins abattus, faisant preuve malgré son état d’une redoutable efficacité dans son unique tir mortel et sans en être empêché par le reste du détachement ?

Dans la mythologie de « l’Algérie française » abondamment diffusée à l’époque, les bachagas et caïds sont la figure par excellence de l’Algérien qui a « choisi la France ». On exhiba notamment beaucoup le bachaga Saïd Boualam, qui dirigea une troupe de harkis dans l’Ouarsenis, fit la guerre au FLN et fonda notamment le Front Algérie française (FAF). Adulé jusqu’à nos jours par les nostalgiques de l’Algérie coloniale, exécré comme traître par bien des Algériens, il était en réalité, en 1957, très loin d’être représentatif de l’ensemble de ses pairs2.

En 1956, le sous-préfet d’Aumale accusait certains de ces agents de son administration « musulmane » de complicité avec des nationalistes qu’ils étaient pourtant chargés de lui dénoncer. Et une note préfectorale signalait même nommément toute « la famille Brahimi », « comptant un ancien délégué à l’Assemblée algérienne et un ancien député »,comme purement et simplement « acquise à la rébellion3 ».

Ahmed Brahimi ne faisait pas exception. Les autorités françaises, au moins celles d’Aumale, en étaient informées. Trois jours après sa mort, le général Allard fut en effet destinataire d’une note, annexée au dossier d’archive, qui lui indiquait que Brahimi misait lui aussi « sur deux tableaux ». Il aurait même été « collecteur de fonds FLN » et « aurait hébergé à plusieurs reprises des chefs importants du FLN4 ». Le fait était si notoire dans la région d’Aumale, ajoute la note, que certains croyaient savoir que Brahimi avait été exécuté par le rival nationaliste du FLN, le Mouvement national algérien (MNA) de Messali Hadj.

Maquillé en crime du FLN

Naux et Bart connaissaient-ils ce soupçon de complicité avec le FLN du bachaga qu’ils avaient vu à la cérémonie et qu’ils retrouvaient durant l’après-midi ? C’est très probable et cela constitue sans doute l’explication véritable de son assassinat.

Enfin, l’armée ne se contenta pas de cacher la vérité de ce triple meurtre. Si l’identité des meurtriers et leurs vraies motivations ne furent jamais révélées, la mort du bachaga fut tout de même l’objet d’un communiqué de l’armée en direction de la presse d’Algérie et de France. Elle attribuait tout bonnement les meurtres au FLN.

Le 16 avril 1957, dans sa chronique quotidienne de l’activité « terroriste » en Algérie, Le Monde livrait à ses lecteurs et lectrices des informations diffusées à la presse par le ministère de l’Algérie. Il indiquait que « les attentats [avaient fait] plusieurs morts et blessés dans les deux communautés ». Et signalait que « trois musulmans » avaient été « assassinés » dans la région d’Aumale. Une des victimes était nommée : le bachaga Ahmed Brahimi, bien « connu pour ses sentiments profrançais ». Et donc victime, comme tant d’autres Algériens collaborant avec la France, du « terrorisme » du FLN. Qui pouvait en douter ?

Notes

1. Affaire Naux et Bart, « exactions imputées aux forces de l’ordre », 1 H 2698, SHD. Toutes les citations en italique entre guillemets sont tirées de l’archive.

2. Voir Isabelle Chiavassa, « Contournement et transgression de la norme chez des notables et fonctionnaires “indigènes” : les caïds de commune mixte en Kabylie (1940-1956) », et Neil Mac Master, Guerre dans les djebels. Société paysanne et contre-insurrection en Algérie, 1918-1958, ed. du Croquant, 2024.

3. « Famille Brahimi à Bir Rabalou, acquise à la rébellion, mais comptant un ancien délégué à l’Assemblée algérienne et un ancien député : correspondance avec le préfet et le colonel commandant le secteur », ANOM, 9125 36.

4. SHD, « Exactions imputées aux forces de l’ordre », note de l’antenne d’Aumale, 1 H 2698.

Fabrice Riceputi est historien, chercheur associé à l’Institut d’histoire du temps présent.

Source : Médiapart – 22/03/2025 https://www.mediapart.fr/journal/culture-et-idees/220325/le-berger-le-caid-et-le-bachaga-une-histoire-d-impunite-militaire-durant-la-guerre-d-algerie