Manel Ben Boubaker est professeure d’histoire et de géographie dans un lycée en Seine Saint Denis. Elle est l’une des autrices de l’ouvrage collectif Entrer en pédagogie antiraciste paru chez Shed publishing en 2023. Elle est membre du comité éditorial de la revue La Déferlante.

Enseigner l’histoire de manière décoloniale

Théorie et pratiques de classe

En France, l’enseignement de l’histoire continue de s’inscrire dans une perspective majoritairement eurocentrée. Les programmes scolaires présentent souvent une vision unifiée et centrée sur l’Occident, invisibilisant les expériences des colonisés.e.s et de leurs descendant.es, comme des peuples subalternes. Enseigner une histoire décoloniale consiste à rendre visible et à déconstruire ces hiérarchies, à reconnaître les voix marginalisées et à restituer des savoirs occultés. L’objectif est d’offrir aux élèves des outils pour comprendre les rapports de pouvoir historiques et leur persistance dans le présent, et de leur permettre d’explorer l’Histoire de manière plus critique comme plus incarnée.

Les fondements théoriques de la pensée décoloniale

Dans le paysage médiatico-politique français, le mouvement dit « décolonial » est souvent caricaturé. Le terme est utilisé pour discréditer, pêle-mêle, n’importe quel savoir critique qui fait usages des concepts de race et/ou de colonialité et/ou de genre. Or, la pensée décoloniale constitue un large courant de pensée, avec un corpus conséquent, dont l’objectif est une critique radicale de la modernité et de l’universel tel qu’il est défini par l’Occident. Elle est pluridisciplinaire et s’inscrit dans des contextes géopolitiques variés, produisant des savoirs à partir de la perspective des dominé·e·s.

C’est Aníbal Quijano qui a introduit le concept de colonialité du pouvoir [1]: il s’agit « de la division du monde et du travail à partir d’une hiérarchie raciale et la diffusion d’une relation au savoir et à la connaissance fondée sur les principes d’une rationalité européenne qui condamnerait et détruirait les autres formes de connaissances et de savoirs. Ce n’est donc pas ce qui reste du colonialisme ni ce qui succède au colonialisme, mais l’autre face du monde moderne »[2] . Ce système de hiérarchisation raciale est né en 1492 avec l’invasion de la Caraïbe et du continent américain continue de structurer les rapports sociaux et épistémologiques contemporains.

La colonialité du savoir désigne l’imposition d’une rationalité européenne qui marginalise ou efface les formes de connaissance des peuples colonisés. L’histoire occidentale s’est construite en évinçant ou en s’appropriant ces savoirs [3]. Arturo Escobar propose la notion de pluriversel [4], affirmant que les savoirs appartiennent à des « mondes » multiples et légitimes, et ne constituent pas des versions homogènes d’une vérité universelle. Cette perspective refuse la hiérarchie implicite des savoirs et invite à reconnaître la pluralité des connaissances.

Ce qu’on appelle les « études décoloniales » regroupent aussi d’autres courants de pensée, qui naissent ailleurs dans le monde. Les Subaltern Studies, nées en Inde dans les années 1980, relisent l’histoire par le bas, en privilégiant le point de vue des colonisés.e.s. Inspirées par Gramsci, elles ont été portées par Gayatri Spivak et Dipesh Chakrabarty [5]. Les postcolonial studies, comme L’Orientalisme d’Edward Saïd [6], interrogent la construction occidentale de l’« Orient » pour justifier des rapports de domination, et proposent une analyse des représentations culturelles et littéraires. Les Cultural Studies, au Royaume-Uni, ont mis en évidence la manière dont les productions culturelles révèlent les rapports de domination, notamment dans les diasporas afro-caribéennes étudiées par Stuart Hall [7]. En Afrique, Ngugi wa Thiong’o et Chinua Achebe défendent la décolonisation des langues et la valorisation des savoirs autochtones.

Ces perspectives montrent que l’enseignement de l’histoire doit intégrer les voix invisibilisées, les résistances locales et globales, et les savoirs non occidentaux.

Quelle pédagogie décoloniale en classe d’histoire ?

Dans mon enseignement au lycée, je traduis ces concepts en pratiques concrètes pour rendre l’histoire vivante et critique. Les pédagogies décoloniales sont très peu explorées en France, à l’exception notable du travail de thèse de la docteure en sciences de l’éducation Myriam Cheklab [8]. A l’inverse, Outre-Atlantique, les pédagogies décoloniales forment un courant de pratiques didactiques et pédagogiques importants. Les penseuses les plus importantes restent Catherine Walsh [9] dans l’espace hispanophone et Linda Tuhiwai Smith [10] dans l’espace anglophone. Pour ces deux penseuses, les pensées de Paolo Freire [11] comme de Frantz Fanon [12] restent centrales pour adopter une posture de pédagogue décoloniale.

L’ ensemble des propositions que je formule ici sont plus longuement développées dans mon article « Techniques d’enseignement décolonial en histoire-géographie » dans l’ouvrage Entrer en pédagogie antiraciste publié chez Shed Publishing en 2023 [13].

L’exploration des résistances anticoloniales grâce à la recherche libre [14]

J’organise chaque année des projets de recherche libre où les élèves choisissent des sujets sur des figures ou résistances coloniales, en lien ou non avec leurs histoires familiales. Dans le cadre de cette séquence, je leur montre l’intérêt de travailler aussi sur des pays d’Amérique latine ou d’Asie, moins évidents que le Maroc ou le Mali dans l’esprit des élèves. Après avoir constitué une liste de nations, je choisis les plus représentatives pour mes classes : cette liste comprend les territoires dont sont originaires les élèves, les territoires ultra-marins, mais aussi des espaces colonisés par d’autres États européens et qui ont aussi une histoire coloniale qui mérite d’être connue et débattue par les élèves (le Congo, le Cap Vert, l’Indonésie, Cuba ou encore le Cameroun par exemple). Dans le cas de Cuba ou des Philippines, cela permet également de comprendre que la colonisation n’est pas circonscrite à l’Europe, et d’entrevoir les ressorts de la colonisation états-unienne dès la fin du XIXème siècle. L’objectif est de comprendre la globalité du projet colonial, pour dès lors en déceler les permanences contemporaines, plutôt que de travailler à une histoire singulière de la colonisation française. Ce projet met également en résonance les colonisations du XVIème siècle comme celles du XIXème siècle, dans un but similaire. Enfin, une perspective décoloniale incite nécessairement à découvrir l’histoire coloniale des territoires ultra-marins français, dont celle de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie au cœur de notre actualité, mais aussi de la Guyane et toute la Caraïbe, pour comprendre qu’une des modalités de sortie du colonialisme politique a été la départementalisation comme en Martinique ou en Guadeloupe. Les exposés et les affiches produites sont suivis de discussions collectives, permettant de mettre en lumière des figures et mouvements absents des manuels. Ces travaux constituent, pour les plus réussis d’entre eux, une bibliothèque d’archives et de travaux collectifs consultables par les élèves [15]. Grâce à ces recherches, les élèves découvrent que l’histoire ne se limite pas aux grandes figures blanches ou aux grandes puissances coloniales, et que les peuples colonisés ont agi, lutté, résisté pour leur propre libération, selon souvent leurs propres agentivités. J’ai progressivement introduit ce type de recherche libre à d’autres chapitres du programme d’histoire du lycée, à d’autres niveaux : la traite européenne en seconde en explorant les figures de marrons et marronnes comme François Makandal ou Queen Nanny, ou la résistance aux génocides des Juif.ves et des Tziganes lors de la Seconde Guerre mondiale, afin de mettre en lumière les résistances individuelles comme collectives en situation de domination raciale et/ou coloniale. Par exemple, dans le cadre d’un projet avec le mémorial de la Shoah, des élèves de première et de terminale ont par exemple réalisé un panneau sur la résistance des Sonderkommandos dans le centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau, aujourd’hui exposé au lycée.

Adopter un glossaire décolonial

Le vocabulaire est central pour déconstruire les récits dominants. Le vocabulaire reste empreint d’un vocable colonial. Or, nommer le monde comme on le conçoit véritablement reste le premier acte vers une émancipation du point de vue occidental, pour permettre la prise en compte du point de vue des subalternes. Voici quelques exemples pouvant illustrer ce propos. On peut utiliser les termes « Révolution algérienne » ou « Guerre de libération nationale » plutôt que les termes de « guerre d’Algérie » ou « Guerre d’indépendance algérienne ». Le terme « révolution » (thawra en arabe) met en évidence le déséquilibre des forces entre troupes françaises et algériennes, tout en signifiant que la fin de la domination coloniale ouvre la voie à la naissance d’une Algérie nouvelle [16]. Le terme « esclaves » pose également des problèmes sémantiques puisqu’il participe à la réduction totale d’une personne à sa condition d’esclave. C’est pourquoi on lui préfère les termes d’« esclavisé·e » ou d’« esclavagisé·e », qui mettent l’accent sur le processus d’asservissement, et non sur un état supposé naturel ou permanent. Parler d’« esclavisé·e », c’est rappeler que l’esclavage est une violence subie, une dépossession, et non une identité. Ce glissement lexical, inspiré notamment des travaux de Saidiya Hartman [17] ou d’Achille Mbembe [18] qui interrogent tous deux la violence du langage historique et la manière dont il perpétue les effacements du système colonial, permet de redonner une agentivité et une humanité à celles et ceux qui ont été réduits en esclavage. Il ne s’agit évidemment pas de croire qu’un simple changement de mot suffirait à rendre visibles les violences du système esclavagiste, mais de déplacer le regard historique, en rendant perceptible ce que le langage dominant tend à naturaliser ou à effacer. De la même manière, les noms et les toponymes traduisent des rapports de pouvoir et des processus d’effacement. Nommer les peuples autochtones d’Amérique du Nord à partir de leurs propres termes — Abya Yala [19] pour le continent, Premières Nations pour désigner les habitant·es originel·les — permet de reconnaître leur antériorité et la légitimité de leurs cosmologies. L’exemple d’Haïti illustre bien ces tensions autour de la nomination : « Ayiti », en langue taïno, signifie « terre des hautes montagnes ». La colonisation française, en rebaptisant l’île « Saint-Domingue », a imposé un nom de possession et d’effacement. Lorsque les révolutionnaires noirs choisissent de restaurer le nom « Haïti » en 1804, ils posent un acte politique et symbolique de réappropriation: redonner à la première république noire du monde un nom ancré dans la mémoire autochtone, contre le vocabulaire colonial.

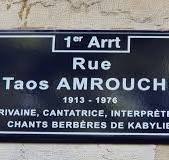

Travailler sur la toponymie dans une perspective décoloniale, c’est donc rendre visibles les strates de domination et de résistance inscrites dans les mots. Ce travail d’onomastique permet aux élèves de comprendre que les récits historiques ne sont pas neutres : ils sont traversés par des choix linguistiques qui traduisent des rapports de pouvoir. Ce travail d’onomastique décoloniale aide les élèves à comprendre que si les récits historiques restent biaisés, des traces de ces histoires subsistent souvent dans le langage. Nommer est « une étape vers l’anonymat, un outil pour rendre visible ce qu’il (le système) a pris soin de rendre invisible » [20]. D’autres termes, à partir de cette approche, peuvent être déconstruits en histoire comme la guerre d’Indochine (guerre de libération du Vietnam) ou le « Jeudi Noir » pour désigner le krach boursier du 24 octobre 1929.

De la violence coloniale aux luttes anticoloniales dans l’espace public

L’histoire coloniale et esclavagiste n’est pas seulement à faire vivre dans le cours d’histoire en classe. On peut rendre visible le colonial lors de sorties ou de voyages scolaires, dans les villes du Nord global où nous résidons. Paris et sa banlieue, dans laquelle j’ai grandi, j’enseigne et je réside, constituent des territoires d’archives anticoloniales à explorer. Par exemple, on peut envisager une balade anticoloniale dans l’actuel Quartier Latin. De la place des Anciens-Combattants-en-Afrique-du-Nord jusqu’à la place Saint-Michel où fut inscrite l’inscription « Ici, on noie les Algériens » en 1961, en passant par la mosquée de Paris, la brasserie Lipp, la faculté de la Sorbonne et la librairie Présence Africaine, on peut revisiter ces quartiers en prévoyant un parcours balisé ou plus libre en fonction du niveau et de l’âge des élèves. A Paris, la sortie peut être prise en charge par un guide spécialisé comme Kévi Donat, créateur de la balade le Paris Noir [21], ou bien le collectif Marseille Coloniale [22] dans la cité phocéenne. Ces parcours sont possibles dans une très grande partie des villes de France [23].L’étude des traces du colonial dans l’odonymie (ou l’étude des rues) est aussi importante pour montrer la centralité de la question coloniale au cœur de la capitale [24]. Dans le cadre d’un voyage à Nantes en 2024, nous avons réalisé une balade urbaine dans le but de retrouver les traces du passé esclavagiste dans la ville. De même, dans une perspective décoloniale, il peut être intéressant d’évoquer les oppositions, les dégradations ou les tentatives de déboulonnages dans ce même espace, dans un but de décolonisation de l’espace public. A Paris, le meilleur exemple reste le monument à la mission Marchand, dans le 12ème arrondissement, en face de l’actuel Musée national de l’Histoire de l’Immigration, attaqués régulièrement par des militant-es dans les années 1960 et 1970 [25]. Grâce à l’ouvrage de Françoise Vergès, on peut arpenter le triangle de porte Dorée, à pied comme en étudiant collectivement son livre [26]. On peut aussi évoquer en classe les déboulonnages ayant eu lieu l’année 2020, après la mort de Georges Floyd aux Etats-Unis, et à la suite du mouvement Black Live Matters, qui ont abouti aux déboulonnages de la statue de Christophe Colomb à Saint-Paul aux Etats-Unis, celle d’Edward Colton à Bristol, ou encore celle de Joséphine de Beauharnais, Pierre Belain d’Esnambuc en Martinique, et celle de Victor Schoelcher en Guyane.

Pour finir, il est important de montrer que ces capitales du Sud global ont été des lieux d’échanges sur les luttes anticoloniales et tiers-mondistes dans le Sud majoritaire comme les villes d’Alger avec le Festival Panafricain d’Alger [27], La Havane, mais aussi Bandung, Dakar [28] ou Kinshasa [29].

Conclusion

Enseigner une histoire décoloniale, c’est déconstruire l’universalité présumée des savoirs occidentaux, restituer les voix invisibilisées. L’histoire décoloniale transmet des faits historiques, des savoirs occultés, et elle permet aux élèves de comprendre les mécanismes de pouvoir dans la production du savoir historique [30]. C’est un enseignement critique, incarné et socialement engagé, qui contribue à la formation de citoyen.nes capables de réflexion, de nuance et d’action.

[1] Anibal Quijano, « « Race » et colonialité du pouvoir », Mouvements, vol.51, n°3, 2007, p.111-118.

[2] Claudia Bourguignon Rougier, « Colonialité du pouvoir », Claudia Bourguignon Rougier (dir.), Un dictionnaire décolonial. Perspective depuis Abya Yala Afro Latino America, Québec, 2021.

[3] Samir Boumediene, La Colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du « Nouveau Monde » (1492-1750), Mondes à faire, Vaulx-en-Velin, 2016.

[4] Arturo Escobar, Sentir-penser avec la Terre. Une écologie au-delà de l’Occident, Seuil, 2018.

[5] Gayatri Chakravorty Spivak, Les Subalternes peuvent-elles parler ? Amsterdam, Paris, 2020 ; Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe. La pensée postcoloniale et la différence historique, Amsterdam, Paris, 2009.

[6] Edouard W. Saïd, L’ Orientalisme. L’Orient crée par l’Occident, Seuil, « La Couleur des idées », Paris, 2005.

[7] Stuart Hall, Identités et cultures. Politiques des cultural studies, vol.1, Amsterdam, Paris, 2007.

[8] Myriam Cheklab, Basculer vers des pédagogies décoloniales. Regards, chemins et horizons entre des communautés nasa en Colombie et des descendant-e-s de colonisé-e-s en France, Thèse de doctorat, Université Paris 8 Saint-Denis, 2021 ; Myriam Cheklab, « Pour des pédagogies décoloniales : pistes pour se défaire de la colonialité à l’école » in Sud Éducation 93, Entrer en pédagogie antiraciste, Shed Publishing, 2023.

[9] Catherine Walsh (dir.), Pedagogias decoloniales. Practicas insugentes de resistir, (re)existir y (re)vivir, Abya Yala, « Pensamiento decolonial », Quito, 2013.

[10] Linda Tuhiwai Smith, Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous People, Bloomsbury, 2021.

[11] Paolo Freire, La pédagogie des opprimés, Agone, « Contre-feux », Marseille, 2021.

[12] Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Seuil, Paris, 1952.

[13] Manel Ben Boubaker « Techniques d’enseignement décolonial en histoire-géographie » In Sud Education 93, Entrer en pédagogie antiraciste : D’une lutte syndicale à des pratiques émancipatrices (pp. 148-190), Shed Publishing, Paris, 2023.

[14] La recherche libre est une des pratiques centrales dans la pédagogie d’Elise et Célestin Freinet voir Célestin Freinet, L’école moderne française, Paris, Orphrys, 1964.

[15] J’ai adopté la pratique de l’archivage des travaux d’élèves à la lecture de l’ouvrage de Magali Jacquemin, Des élèves à la conquête du passé : faire l’histoire à l’école primaire, Libertalia, « Questions de classe », Paris, 2023.

[16] Malika Rahal, Algérie, 1962. Une histoire populaire, La Découverte, Paris, 2022.

[17] Saidiya Hartman, À perte de mère, sur les routes atlantiques de l’esclavage, Brook, Paris, 2023.

[18] Achille Mbembé, Critique de la raison Nègre, La Découverte, Paris, 2013 ; Sortir de la grande nuit, Essai pour une Afrique décolonisée, La Découverte, Paris, 2010.

[19] Claudia Bourguignon Rougier, « Abya Yala », Claudia Bourguignon Rougier (dir.), Un dictionnaire décolonial. Perspective depuis Abya Yala Afro Latino America, Québec, 2021.

[20] Trinh T. Minh-Ha. Femme, indigène, autre. Écrire le féminisme et le postcolonialisme, B42, « Culture », Montreuil, 2022, p.72.

[21] Kévi Donat, A la découverte du Paris Noir. Balade au cœur de l’histoire noire de la Ville Lumière, Faces cachées, Paris, 2025.

[22] Instagram à suivre @MarseilleColoniale

[23] Voir les ouvrages édités dans la collection « Arguments et mouvements » de Syllepse, Paris. : collectif, Guide du Marseille colonial, 2022 ; Patrick Le Moal, Guide du Rouen colonial et des communes proches, 2023 ; collectif, Guide du Bordeaux colonial. Et de la métropole bordelaise, 2020 ; collectif, Guide du Paris colonial et des banlieues, 2018 ; Dominique Natanson, Guide du Soisson colonial, coédition avec l’Echelle du temps, 2018. Voir également le travail de l’association d’éducation populaire Mémoires & Partages basée à Bordeaux, La Rochelle, Paris…

[24] Marcel Dorigny et Alain Ruscio, Paris colonial et anticolonial, Hémisphères, Paris, 2023.

[25] Françoise Vergès et Seumboy, De la violence coloniale dans l’espace public, Shed Publishing, Paris, 2023.

[26] L’arpentage est une méthode de lecture collective, issue de la culture ouvrière, qui permet de créer une culture commune autour d’un sujet en articulant théorie, pratique et approche sensible.

[27] William Kein, Le festival panafricaine d’Alger 1969, 1969.

[28] Notamment par la place de son université, l’université Cheikh Anta Diop, dans la formation des nouvelles élites ouest-africaines.

[29] Johan Grimonpez, Soundtrack to a coup d’État, 2025.

[30] Michel-Rolph Trouillot, Faire taire le passé. Pouvoir et production historique, Lux, 2025, Montréal.

Source : HCO- Édition du 15 novembre au 1er décembre 2025 https://histoirecoloniale.net/enseigner-lhistoire-de-maniere-decoloniale-par-manel-ben-boubaker/