Algérie. Le Pen et le poignard – Rouchdi Berrahma

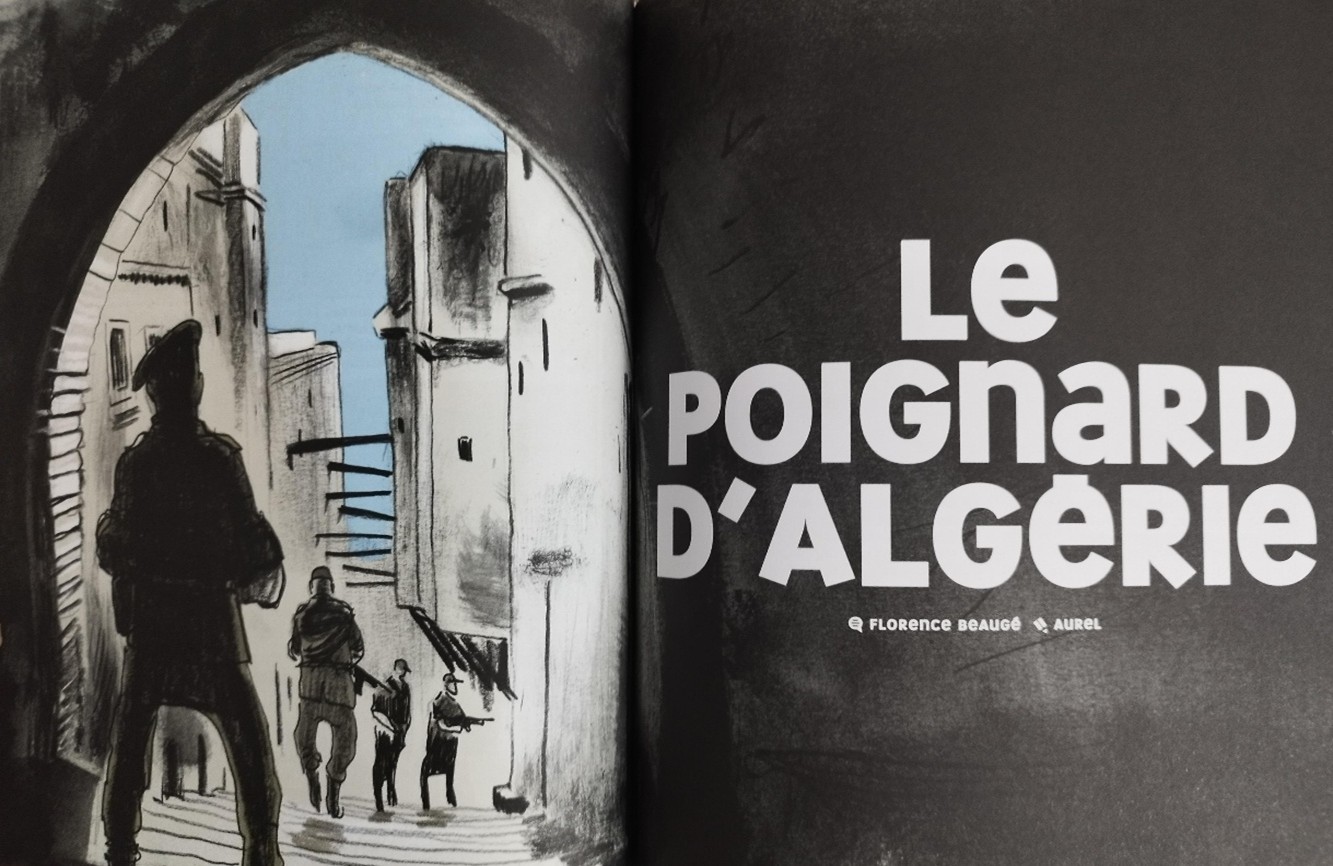

Dans son numéro 48 de l’été 2025, La Revue Dessinée consacre un long récit graphique à l’enquête de la journaliste Florence Beaugé sur le cofondateur du Front national et son lien avec la torture en Algérie, ainsi qu’au procès en diffamation que ce dernier lui a intenté. À travers une arme aux insignes nazis, gravée du nom de son propriétaire et retrouvée dans une cuisine à Alger en mars 1957 — puis conservée pendant plusieurs décennies par la famille d’une victime — s’entremêlent histoire coloniale et mémoire familiale.

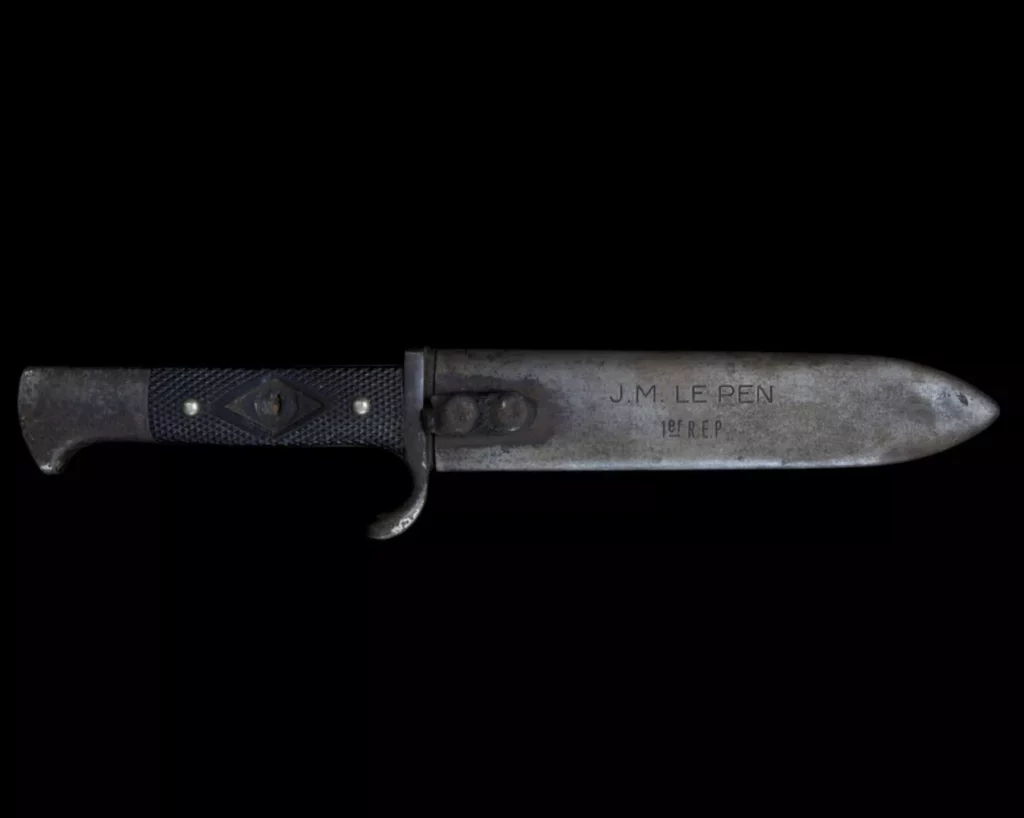

Le poignard de Jean-Marie Le Pen, gravé de son nom, retrouvé dans la cuisine de la famille Moulay

Le Poignard d’Algérie

Texte de Florence Beaugé et dessins d’Aurel

Paru dans le n° 48 de la Revue Dessinée (juin 2025)

C’est l’un de ces récits enfouis dans les interstices de l’Histoire, là où les archives se taisent et où les témoins, longtemps, n’osent parler. L’histoire d’un objet, minuscule et massif à la fois, qui a traversé les décennies comme une mémoire d’acier : un poignard cérémoniel nazi, gravé du nom de Jean-Marie Le Pen, oublié en 1957 dans la Casbah d’Alger au lendemain d’un interrogatoire mortel — et réapparu plus de quarante ans plus tard dans un procès pour diffamation intenté par l’ancien leader du Front national, mort le 7 janvier 2025.

Le récit graphique Le Poignard d’Algérie, écrit par la journaliste Florence Beaugé et illustré par Aurel, retrace une affaire restée taboue pendant plus d’un demi-siècle. Il mêle enquête judiciaire, témoignages familiaux, reconstitution historique et travail graphique minutieux. Au centre du récit : un objet-symbole, et avec lui, une page de l’histoire coloniale française que certains auraient préféré garder dans l’oubli.

« Maintien de l’ordre »

Tout commence dans la nuit du 2 au 3 mars 1957. Depuis plusieurs semaines, l’armée française mène, sous couvert de « maintien de l’ordre », une campagne de répression implacable dans la Casbah d’Alger. C’est le cœur de ce que l’armée française appelera « la bataille d’Alger ». Les parachutistes du général Jacques Massu procèdent à des rafles, des arrestations ciblées, des interrogatoires musclés.

Cette nuit-là, c’est la maison d’Ahmed Moulay, artisan-électricien de 42 ans et militant nationaliste présumé, qui est ciblée. Les soldats débarquent à 22 h. Parmi eux : un jeune officier qui va avoir bientôt 29 ans, récemment promu au 1 er régiment étranger de parachutistes. Il s’appelle Jean-Marie Le Pen.

Selon les témoignages recueillis plus tard par la famille et le Père Nicolas, un prêtre catholique témoin indirect de l’affaire, Ahmed Moulay est torturé sur place, devant sa femme Rania et ses enfants. Noyades simulées, électrocution, coups répétés : un traitement que l’on appelait alors pudiquement « la question » et qui donnera son titre au livre témoignage de Henri Alleg publié par les éditions de Minuit avant d’être interdit et republié en Suisse. Ahmed meurt sur le sol du salon. Le communiqué militaire évoquera, comme souvent, une tentative de fuite et un « échange de tirs avec des terroristes ».

« J.M. Le Pen — 1er REP »

Dans les heures qui suivent le départ des militaires, Mohamed, 12 ans, le fils ainé d’Ahmed Moulay, découvre un objet tombé au sol près de l’entrée : une ceinture de toile kaki à laquelle est attaché un poignard noir au manche en bakélite. L’objet est étrange, inquiétant. Sur le fourreau, une inscription gravée dans le métal : « J.M. Le Pen — 1er REP ».

Mohamed cache l’arme, instinctivement. Derrière le compteur électrique, là où personne ne pensera à chercher. Les gendarmes reviendront deux fois, fouillant la maison de fond en comble. Ils ne la trouveront pas. Le poignard, détaché de sa ceinture, est ensuite glissé dans un buffet, entre les assiettes et les photos de famille. Il y restera plus de quarante ans.

La veuve, Rania Moulay, tente dans les jours qui suivent de porter plainte. On l’éconduit. Un prêtre catholique, bouleversé par ce qu’il a appris, tente d’alerter les autorités civiles. La gendarmerie ouvre une « enquête préliminaire » — qui ne débouchera sur rien. Le dossier est vite refermé. Classé sans suite. Pour la famille, commence alors un deuil sans vérité. Le poignard devient un objet secret, jamais exhibé mais jamais détruit. Un objet de mémoire et de douleur. Ni sanctuarisé ni oublié. Il reste là, simple et terrifiant, dans la maison familiale devenue un mausolée discret de la guerre.

L’ enquête et le procès

Le tournant survient dans les années 2000. Florence Beaugé, journaliste au Monde, enquête depuis plusieurs années sur les pratiques de torture pendant la guerre d’Algérie. Elle recueille des témoignages, confronte les silences de l’institution militaire, cherche les preuves matérielles que beaucoup croient effacées.

C’est dans ce contexte qu’elle rencontre Mohamed Moulay. L’homme, quinquagénaire discret, lui parle de son père, de ce matin de mars 1957 et du couteau. La journaliste gagne sa confiance. Il lui remet l’objet. Elle le fait expertiser : un poignard de cérémonie des Jeunesses hitlériennes, fabriqué en Allemagne dans les années 1930. Lame en acier trempé de 25 centimètres. Manche noir, usé. L’insigne nazi a disparu — tombé à force d’avoir été manipulé par les enfants, explique Mohamed. Mais l’inscription gravée sur le fourreau, elle, est intacte

L’ enquête est publiée dans Le Monde en deux temps : le 4 mai 2002, veille du second tour de l’élection présidentielle qui oppose le cofondateur du Front national à Jacques Chirac, puis en juin 2002, veille des législatives. Elle désigne Jean-Marie Le Pen comme responsable d’actes de torture durant la guerre d’Algérie. En 2003, celui-ci attaque Florence Beaugé et Le Monde pour diffamation. Lors du procès, le poignard est présenté comme pièce à conviction. Non comme une preuve directe d’un crime précis, mais comme l’indice matériel d’un engagement, d’un contexte, d’une scène longtemps tue.

L’ affaire fait grand bruit. Des anciens appelés témoignent. Des experts confirment l’origine et l’ancienneté du poignard. Le Pen perd son procès. Ce que les mots seuls ne parvenaient pas à imposer dans l’opinion, une lame gravée le fait vaciller.

Une peur persistante à l’égard de la France

Contactée par Orient XXI, la journaliste Florence Beaugé dévoile pour la première fois les coulisses de l’affaire du poignard nazi ayant appartenu à Jean-Marie Le Pen. Ce témoignage rare éclaire d’un jour cru la mémoire encore vive et les blessures toujours ouvertes entre l’Algérie et la France. Elle nous raconte ainsi comment, à la veille du procès, la peur et la méfiance ont failli tout faire basculer :

Contre toute attente, Mohamed Moulay a changé d’avis et refusé de me confier le poignard. Il redoutait qu’on me le confisque en France, ou que je le perde ou que je me le fasse voler par exemple. Sa terreur était qu’on puisse dire ensuite à Alger qu’il avait “monnayé ce poignard” en France.

Florence Beaugé reconnaît avoir été paniquée par ce revirement. Bien qu’elle estime que son enquête, appuyée par des témoins solides et courageux, aurait suffi à faire pencher la balance en sa faveur, elle tenait absolument à présenter cette pièce au tribunal, tant sa charge symbolique — un poignard nazi au nom de Le Pen — lui semblait forte.

Face à cette impasse, elle nous explique avoir sollicité l’oncle de Mohamed Moulay, Ali Bahriz, devenu chef de famille après l’assassinat d’Ahmed Moulay, pour qu’il intervienne et plaide en sa faveur. Ce dernier a accepté, et le neveu a finalement cédé, mais à contrecœur.

La journaliste estime que cet épisode révèle, au-delà des faits, une peur persistante : celle qu’ont encore de nombreux Algériens vis-à-vis de la France, même plusieurs décennies après l’indépendance. Selon elle, cette méfiance est particulièrement forte chez les anciens suppliciés : « Tous continuent de voir la France comme toute puissante. Écrasante. Méprisante en fin de compte. »

Mémoire familiale, mémoire nationale

L’ histoire de ce poignard n’est pas seulement celle d’une pièce oubliée dans une maison d’Alger. Elle est celle d’un combat pour la reconnaissance historique, pour que les archives ne soient pas les seules à dire l’Histoire — surtout lorsqu’elles ont été volontairement vidées, censurées, ou classées sous scellé. Le poignard est devenu un témoin matériel. Ni fiction ni allégation. Un vestige, au sens archéologique du terme. Et s’il a tant de poids, c’est parce qu’il raconte à lui seul une scène, un nom, une époque. Il atteste de la présence d’un homme dans un lieu précis, à un moment donné. Et ce témoignage d’acier, paradoxalement silencieux, a su traverser les régimes, les procès, les discours officiels.

Ce récit rappelle combien les traces matérielles peuvent devenir, parfois, des témoins plus puissants que les déclarations ou les livres d’histoire. Car un objet, surtout quand il a traversé les années sans explication officielle, résiste à l’oubli. Il est là. Il oblige à regarder ce qu’on voulait ignorer. Et parfois, c’est un simple couteau, laissé sur un sol de carrelage en mars 1957, qui parvient, enfin, à faire entendre la voix d’un homme disparu, et celle d’une mémoire qu’on croyait effacée.

Pour la famille Moulay, cette histoire est moins celle d’un procès que celle d’une transmission interrompue. Le poignard n’a jamais été perçu comme un trophée, mais comme un rappel. Le souvenir d’un père brisé, d’une guerre trop longtemps tue. Depuis 2014, il repose dans un coffre au Musée national du Moudjahid à Alger. Il n’est ni exposé ni médiatisé. L’absence d’empressement des autorités algériennes à exposer ce trophée en dit long : cette réticence illustre, à sa manière, l’ambivalence persistante des relations entre la France et l’Algérie.

Rouchdi Berrahma

Source : Orient XXI – 01/08/2025 https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/algerie-le-pen-et-le-poignard,8402

https://www.larevuedessinee.fr