Si les discriminations sont tenaces, si les acrimonies existent, l’intégration et le « brassage » de populations françaises et algériennes apparaissent comme largement réalisés selon les données des sciences sociales (Alain Jocard/AFP)

Alors que l’immigration nord-africaine est souvent associée à des images négatives – pauvreté, délinquance, radicalisation – par une partie de la classe politique et des médias, plusieurs études montrent que les enfants et petits-enfants d’immigrés algériens réussissent aussi bien – voire mieux – que l’ensemble de la population française au plan scolaire et professionnel.

L’intégration entre les populations de l’hexagone et celle de son ancienne colonie n’a jamais été aussi forte. Près de deux millions de migrants nés en Algérie sont enregistrés en France au début du XXIᵉ siècle, alors qu’au moment de l’indépendance, seuls 400 000 d’entre eux résidaient dans l’hexagone.

Outre les deux millions de migrants algériens, il faut ajouter les descendants de ces personnes migrantes et celles issues d’unions mixtes, qui le multiplient plusieurs fois. Selon le chercheur Azize Nafa, les estimations varient (thèse), les estimations varient mais concordent sur le fait qu’au moins six millions de personnes constituent cette population transnationale et que dix à douze millions de personnes ont un lien passé et/ou présent avec l’Algérie, en France – soit entre un et deux Français sur dix.

Ainsi, les deux pays se révèlent être démographiquement et socialement imbriqués. Ils conforment un continuum sociétal bien éloigné d’une représentation, politique et imaginaire, de séparation.

Un « binôme » franco-algérien quasi unique dans le monde

Le cas est exceptionnel dans le monde. Seuls les États-Unis d’Amérique et le Mexique peuvent être comparés au binôme franco-algérien. Ainsi, 9 personnes sur 10 émigrées d’Algérie choisissent la France pour destination, et 9 mexicains sur 10 choisissent les États-Unis. Ni l’Allemagne et la Turquie (56 % des personnes immigrées de ce dernier pays choisissent le premier), ni le Royaume-Uni et l’Inde (18 % seulement), ou l’Australie avec ses voisins asiatiques ne montrent une telle intensité/exclusivité de la relation migratoire.

Ces situations d’exception sont dues à plusieurs facteurs : la proximité géographique, liée à un différentiel de développement socio-économique important et l’existence de réseaux sociomigratoires transfrontaliers.

La phase historique génératrice de cette transnationalisation est surtout consécutive à la période coloniale. C’est la croissance économique au nord, couplée à la croissance démographique au sud, qui a induit ces flux et poussé à cette intégration. Il s’agit d’une forme traditionnelle d’immigration de main-d’œuvre qui ne va pas sans soubresauts entre les États d’accueil et d’origine. Mais elle façonne durablement une société dont les clivages antérieurs – coloniaux ou guerriers – sont parfois reproduits mais aussi éventuellement transformés par la migration.

C’est d’ailleurs le sens qu’il faut donner à l’accord de 1968 tant décrié aujourd’hui, car supposé injustifié. Il venait stabiliser les flux d’une libre circulation instituée par les accords d’Évian. Ce régime d’exception n’est pas un privilège gratuit accordé par la France à l’Algérie : il s’agit d’une adaptation mutuelle à des conditions postcoloniales de coopération. Selon [Hocine Zeghbib], l’accord représente « un compromis entre les intérêts mouvants » des deux pays. Il a sans aucun doute permis à la France de disposer d’une main-d’œuvre extrêmement utile pour son développement économique durant la deuxième moitié des trente glorieuses.

L’image durable de l’ouvrier algérien peu qualifié

Entre 1962 et 1982, la population algérienne en France a doublé comme le rappelle Gérard Noiriel. Les films télévisés de Yamina Benguigui et de Mehdi Lallaoui, soigneusement documentés et abondamment nourris de travaux d’historiens, ont popularisé une représentation durable de cette immigration, essentiellement constituée de travailleurs, venus soutenir l’économie française en expansion de l’après-guerre.

Main-d’œuvre masculine, peu qualifiée, dans des logements précaires et des quartiers défavorisés, la vision s’impose d’une population différente et distincte de celle de bon nombre de natifs. Les catégories socioprofessionnelles dont elle relève sont celles des employés et des ouvriers à un moment où l’avènement de la tertiarisation post-industrielle fait la part belle aux emplois en cols blancs. Ces derniers supplantent les premiers qui deviennent minoritaires à partir de 1975, sur les plans économiques, sociaux et symboliques. Mais ces catégories restent pourtant majoritaires chez les travailleurs immigrés dans les premières années de la migration.

Des secondes et troisièmes générations qui réussissent

Au-delà d’un apport passager et ancien au marché du travail, est-on désormais confronté à ce que certains pourraient décrire comme un « fardeau » socioculturel ?

Les constats empiriques – notamment ceux de Norbert Alter – démontrent le contraire. Ils révèlent la combativité et la créativité accrues des jeunes issus de l’immigration, et leurs réalisations effectives et reconnues, dans divers domaines, notamment socio-économiques.

Les recherches qualitatives que nous avons pu mener font état, depuis plusieurs décennies déjà, de réussites exemplaires de personnes issues de l’immigration, algérienne, maghrébine et autre. Nombreux sont les cas d’entrepreneurs, artistes, chercheurs, journalistes et autres dont les parcours de vie professionnelle s’offrent en référence positive. Mais ce ne sont pas des exceptions qui confirmeraient une supposée règle du passif, du négatif, migratoire. Ces cas n’ont rien d’anecdotique ou d’exceptionnel. Les statistiques disent la même chose.

Plusieurs enquêtes récentes comme Trajectoires et Origines TeO2 menée par l’INED en 2020 ainsi que l’enquête emploi de l’Insee, font état d’une réussite éducative et socioprofessionnelle des descendants de l’immigration maghrébine en France.

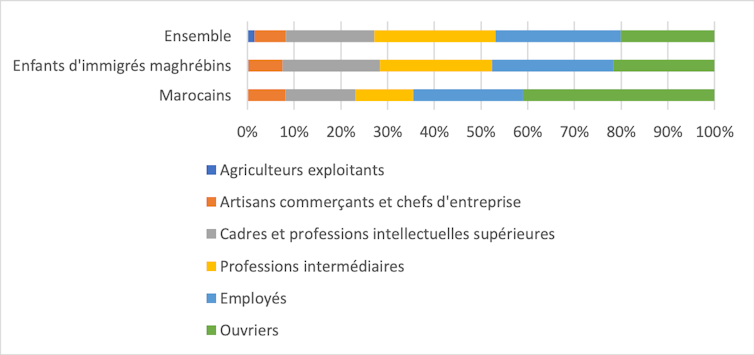

Catégories socioprofessionnelles des actifs occupés (2020)

Thomas Lacroix. Marocains de France à la croisée des chemins. In Mohamed Berriane (dir.). Marocains de l’extérieur – 2021, Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger. INSEE.

Pour les deuxièmes et troisièmes générations, cette réussite s’avère statistiquement comparable, équivalente et même parfois supérieure, à l’ensemble de la population française. Ainsi les catégories « artisans, commerçants et chefs d’entreprise » de même que celle des « cadres et professions intellectuelles supérieures » sont mieux représentées (29 %) dans les populations issues de l’immigration maghrébine que pour la moyenne des Français (26 %).

L’image d’une population immigrée globalement ségréguée et défavorisée mérite donc quelques corrections fondamentales.

Concernant les marocains de l’extérieur, l’enquête emploi de l’Insee analysée par Thomas Lacroix montre que la première génération demeure moins favorisée, avec une catégorie ouvrière surreprésentée par rapport à la population générale. En revanche, pour les Algériens, la proportion des ouvriers y est à peine supérieure à celle de l’ensemble tandis que celle des cadres et professions intellectuelles a même un point de pourcentage au-dessus. Le paysage social a donc significativement évolué depuis l’indépendance.

Cela est dû en partie à l’éducation qui permet des rattrapages rapides des populations immigrées vis-à-vis des natifs. De ce point de vue, les résultats de l’enquête Trajectoire et origines de l’INED confirment les statistiques de l’Insee, montrant qu’après deux générations, les niveaux de performance dans l’enseignement supérieur sont équivalents entre les deux populations – ce rattrapage se réalise même dès la première génération lorsque ses ressortissants viennent de couples mixtes.

Un brassage synonyme d’intégration malgré des discriminations

Le brassage apparaît ainsi comme un facteur significatif d’intégration et d’égalité. Toutefois, selon cette enquête et à la différence de celle de l’Insee, le débouché sur le marché du travail est un peu moins favorable pour les personnes issues de l’immigration que pour les natifs. Les auteurs expliquent cette différence par une discrimination persistante envers les populations d’origine étrangère, maghrébine en particulier, en s’appuyant sur les travaux de Dominique Meurs.

Cette persistance de formes de discrimination, ainsi que les situations sociales désavantageuses dont souffre la première génération immigrée ne sont pas sans conséquences. Cette situation nuit bien sûr à cette population, mais nourrit également du ressentiment. C’est dans ce contexte que germent des discours haineux à son égard ou, à l’inverse, vis-à-vis de la France. D’un côté, on opère l’amalgame entre immigration et délinquance au vu de conditions sociales dégradées ; de l’autre s’expriment d’acerbes dénonciations à propos de la méfiance subie par les migrants d’Algérie. Pourtant, ces discours ne reflètent pas la totalité des liens, pour beaucoup indissolubles et féconds, que le temps a tissés entre ce pays et la France.

Changer de regard

Les constats précédents nous invitent à reconnaître ce que les circulations trans – méditerranéennes ont produit : une société qui déborde chacune de ses parties et dont l’intégration s’avère globalement positive. Certes, des inégalités perdurent ainsi que des souffrances et des acrimonies. Mais ces difficultés demeurent limitées et ne devraient guère constituer la référence majeure de politiques, de part et d’autre de la Méditerranée, qui abîmeraient le lien social entre des populations mêlées, sur des territoires souvent partagés.

Auteur : Jean-Baptiste Meyer, directeur de recherche (Centre Population et Développement), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Source : The Conversation – 05/04/2025

https://theconversation.com/algerie-france-quel-bilan-reel-de-limmigration-depuis-lindependance-251811?utm_medium=email&utm_campaign=La%20newsletter%20du%20week-end&utm_content=La%20newsletter%20du%20week-end+CID_91d7365cb58ea0a0be0035e092e260d7&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Algrie%20%20France%20%20quel%20bilan%20rel%20de%20limmigration%20depuis%20lindpendance