En février 1986, la Maison des cultures du monde coordonnait avec Riad El Feth l’événement « Algérie. Expressions contemporaines », dont la soirée légendaire du raï à La Villette reste gravée dans les mémoires. Quarante ans plus tard, cette institution pionnière des échanges culturels internationaux disparaît, victime d’une suppression de subvention de 488 000 euros.

La nouvelle est tombée tel un couperet : le 19 décembre 2025, la Maison des cultures du monde (MCM) fermera définitivement ses portes à Vitré, à l’est de Rennes (Ille-et-Vilaine). Quarante-trois ans après sa création à Paris, une subvention annuelle de 488 000 euros supprimée par le ministère français de la Culture suffit à faire vaciller l’une des institutions les plus singulières consacrées au patrimoine culturel immatériel. Pour l’Algérie et ses artistes, c’est un partenaire historique qui s’éteint.

Une institution fondée sur la réciprocité culturelle

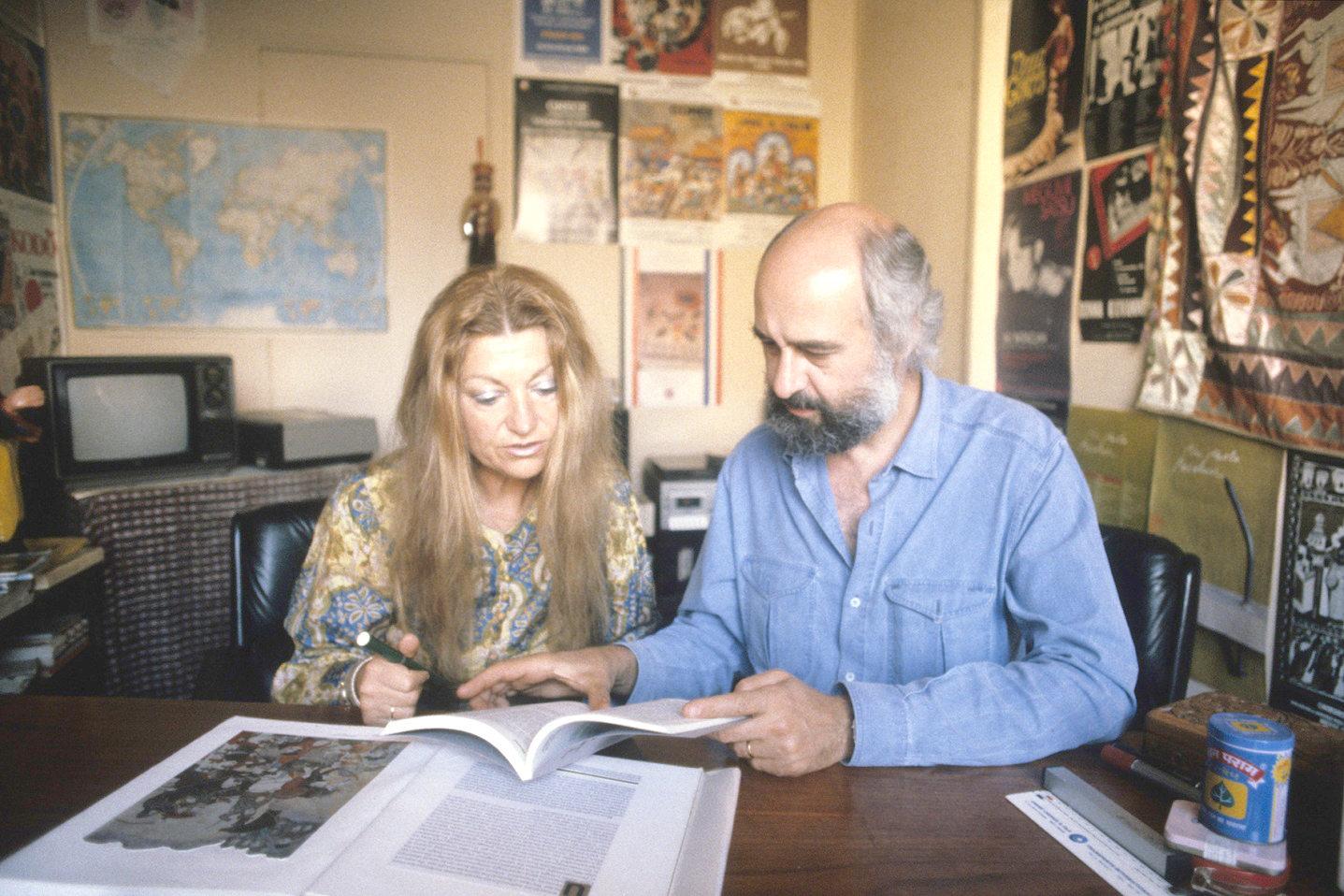

Lorsque Chérif Khaznadar et Françoise Gründ fondent la MCM en 1982 et l’installent dans les locaux de l’Alliance française boulevard Raspail à Paris, ils répondent à une nécessité historique : appliquer le principe de réciprocité dans les relations culturelles françaises avec le monde. La France avait tissé un vaste réseau d’Alliances françaises et de centres culturels à l’étranger. Le temps était venu de la doter d’un espace ouvert sur d’autres horizons, en privilégiant la perspective culturelle aux exigences politiques. La philosophie de la MCM tenait en deux propositions fondamentales : « C’est en s’affirmant soi-même que l’on devient universel » et « Enrichissons-nous de nos différences ». Si la création est le moyen par lequel l›homme exprime ce qu›il a de plus intime, c›est en s›ouvrant à des expressions culturelles de toutes sortes qu›il apprend à connaître les autres et ainsi, à mieux cerner sa spécificité.

1986 : « Algérie. Expressions contemporaines »

Dès ses premières années d’existence, la MCM affirme sa vocation avec éclat. En février 1986, elle coordonne l’ensemble de la programmation d’un événement culturel majeur qui marquera durablement l’histoire des échanges franco-algériens : « Algérie. Expressions contemporaines ». Cette grande manifestation, organisée conjointement par le ministère de la Culture algérien, l’Office Riad El Feth, et du côté français par le ministère de la Culture, le ministère des Relations extérieures, la MCM, le Centre Georges Pompidou, le Centre national des arts plastiques et l’Institut du monde arabe, déploie pendant trois semaines à Paris toute la richesse de la création algérienne contemporaine. Du 5 au 25 février 1986, Paris découvre la diversité des expressions artistiques algériennes : expositions de peinture, de manuscrits littéraires et de mobilier contemporain, festival de cinéma, spectacles de théâtre avec notamment El Ajouad d’Abdelkader Alloula par le Théâtre régional d›Oran présenté à la MCM elle-même, concerts de jazz avec Safy Boutella et de rock avec le groupe T.34, défilé de mode avec les créations de Nassila, et spectacle poétique « Synergies ».

Le 17 février 1986 : la soirée qui consacra le rai

Mais c’est le 17 février 1986, à la Grande Halle de La Villette, que se produit un événement qui fera date dans l’histoire de la musique algérienne en France : « Le raï dans tous ses états », première grande soirée d›anthologie du raï organisée dans l’Hexagone. François Paul-Pont, qui avait vécu en Algérie et connaissait intimement cette musique populaire venue de l’Oranie, se charge de l’organisation de cette soirée historique. Ce concert légendaire réunit sur scène les figures majeures du raï, dans toute sa diversité : la grande Cheikha Rimitti, figure tutélaire du genre et voix mythique du raï traditionnel, le jeune Cheb Khaled qui n’a pas encore conquis la planète entière, Messaoud Bellemou, pionnier de l’électrification du raï avec sa trompette révolutionnaire, Bouteldja Belkacem, et le groupe Amarna. Les Medahats complètent cette affiche exceptionnelle. Pour la première fois, le raï – cette musique longtemps marginalisée en Algérie même, chantée dans les cabarets populaires et les fêtes de quartier – accède à la reconnaissance d’une grande scène parisienne. L’événement électrise le public. Cheikha Rimitti, avec sa voix rauque et sa liberté de ton légendaire, incarne la tradition orale et la transgression sociale du raï des origines. Face à elle, le jeune Khaled représente la nouvelle vague, celle qui modernise le genre en l’ouvrant aux synthétiseurs et aux rythmes contemporains. Cette anthologie révèle au public français la vitalité d’une musique qui deviendra, quelques années plus tard, un phénomène mondial.

Un engagement durable envers les musiques algériennes

La MCM accompagnera durablement cette reconnaissance du raï. Son label Inédit édite dès 1986 plusieurs enregistrements issus de cette soirée mémorable, puis en 1994 Aux sources du Raï, documentant l’évolution de ce genre musical. L’institution continuera de mettre en lumière les musiques andalouses, les traditions savantes du Maghreb, le chaâbi d’Alger avec Guerouabi el Hachemi, le malouf de Constantine avec Cheikh Salim Fergani, ou encore les maîtres de la gasba et les chants sacrés du Sahara.

Une action multiforme et visionnaire

L’institution se distingue par l’accueil de manifestations étrangères selon tous leurs modes d’expression et quel que soit leur milieu d’origine : profane ou sacré, savant ou populaire, professionnel ou non-professionnel, lettré ou oral, traditionnel ou contemporain. Cette ambition prend corps dans le Festival de l’imaginaire, créé en 1997. Unique au monde, la manifestation attire à Paris et ailleurs en France les artistes, maîtres rituels et troupes les plus authentiques, parfois menacés d’oubli dans leur propre pays. En près de trente éditions, le festival fait entendre le souffle des traditions autochtones de l’Amazonie aux danses sacrées d’Asie, en passant par les musiques d’Afrique du Nord ou les grandes formes théâtrales d’Orient. Loin d’être un simple programmateur, le centre produit disques, livres, revues, expositions, colloques. Son label Inédit devient une référence pour les amateurs de musiques du monde : archives rares, enregistrements de maîtres, captations de rites inaccessibles. En 2005, la MCM s’installe à Vitré, dans l’ancien prieuré bénédictin du XVIIe siècle, devenant un pôle national et européen du patrimoine immatériel. Un centre de documentation sur les spectacles du monde y est créé.

Un patrimoine irremplaçable

Le quarantième anniversaire, célébré en 2022, offrait une plongée exceptionnelle dans ce travail. L’exposition « Du terrain à la scène » dévoilait un fonds documentaire impressionnant : 10 000 photos, 2000 vidéos, 500 enregistrements sonores, une masse irremplaçable de notes, enquêtes et témoignages. Cette documentation nourrit la base de données Ibn Battuta, l’une des plus importantes d’Europe, qui rassemble plus de 20 000 références sur les traditions du monde. Depuis 2011, la MCM est officiellement le Centre français du patrimoine culturel immatériel. Elle accompagne la reconnaissance des pratiques vivantes et soutient la recherche ethnologique.

Un vide culturel

La fermeture de la MCM résonne comme un contresens historique. Comment un pays qui proclame son attachement à la diversité culturelle laisse-t-il s’éteindre une institution aussi exemplaire pour quelques centaines de milliers d’euros ? François Paul-Pont, disparu en 2015, qui avait porté avec tant de passion cette soirée d’anthologie du raï en 1986, n’aurait sans doute pas imaginé que l’institution qu’il avait servie puisse un jour disparaître. La décision prive la Bretagne d’un outil stratégique de rayonnement international, affaiblit la recherche ethnologique française et rompt un lien précieux avec des artistes venus du monde entier, notamment du Maghreb.

Pour l’Algérie, c’est un partenaire historique qui s’éteint, celui qui a donné au raï ses premières lettres de noblesse internationales et qui a contribué à faire connaître la richesse de son patrimoine musical. Le Collectif Vitré2026 propose la création d’une Maison des cultures vivantes. D’autres pistes émergent : alliances entre universités, coopérations internationales, mobilisation citoyenne. Mais rien ne remplacera totalement la cohérence visionnaire pensée par Khaznadar et Gründ. Dans une France confrontée aux peurs et aux fractures, la MCM rappelait une évidence : la culture n’est pas un décor, mais un langage commun. Khaznadar aimait répéter que « la culture n’est pas un luxe, mais une nécessité ». Sa Maison disparaît. Sa leçon, elle, demeure – et oblige.

Nidam Abdi est critique musical, spécialiste des musiques traditionnelles maghrébines.

Source : El Watan – 14/12/2025 https://elwatan.dz/la-maison-des-cultures-du-monde-ferme-ses-portes-en-france-lalgerie-perd-un-partenaire-historique/