Dans un pays où la liberté d’expression est réprimée par le régime, la scène culturelle algérienne traverse une profonde métamorphose. Et invente des stratégies de contournement.

« Notre centre culturel dispose d’une bibliothèque contenant de nombreux ouvrages relatifs aux droits humains, à la justice, au droit constitutionnel… Différentes initiatives ont pour but de la valoriser auprès de la nouvelle génération d’étudiants et de chercheurs », explique Hassan M., journaliste et animateur de rencontres à Alger. Il ajoute : « Malgré les embûches auxquelles se confrontent les cafés littéraires, certaines rencontres ont attiré une diversité de profils. »

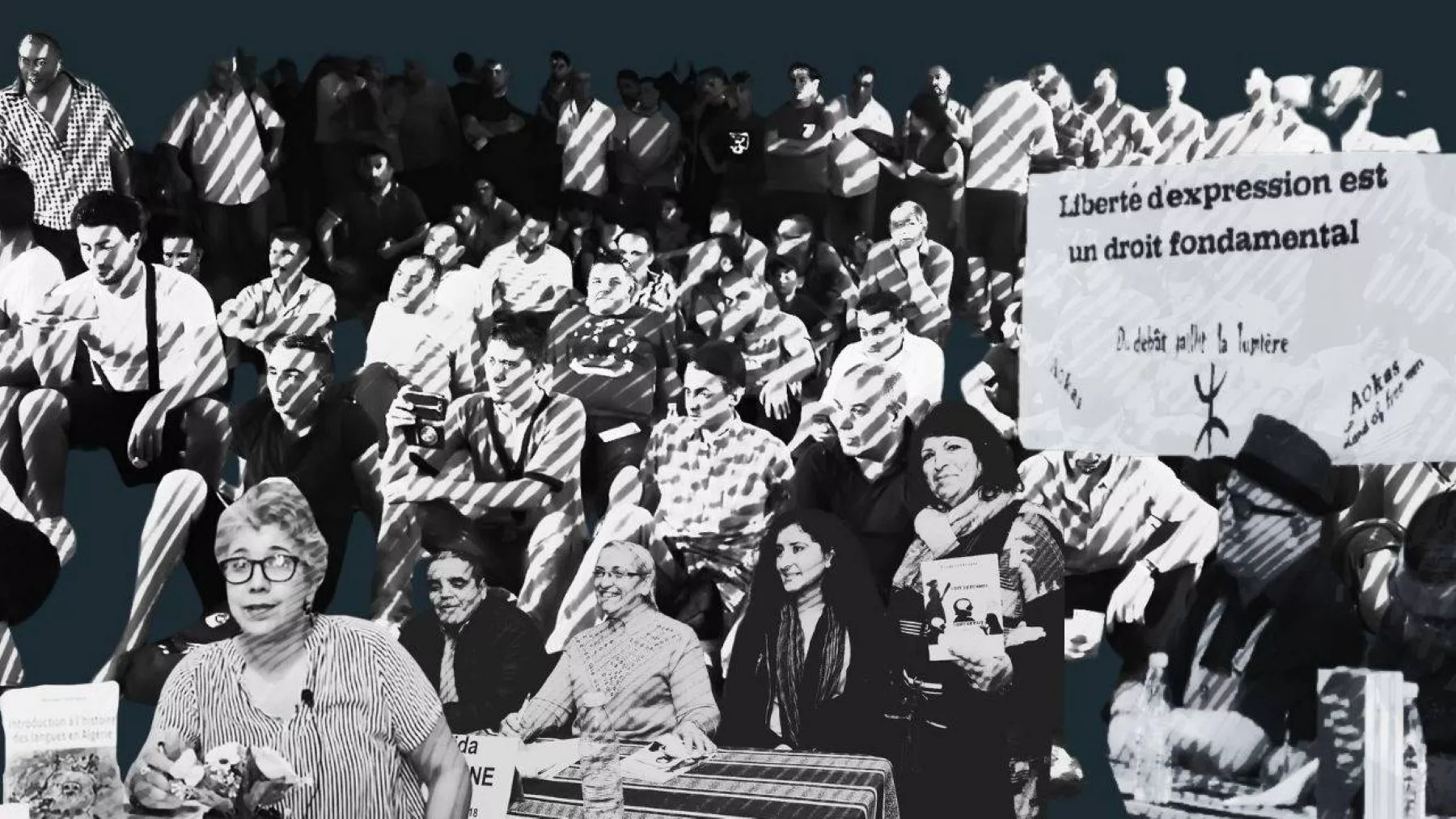

Ces dernières années, post-Covid, un lieu et un usage nouveaux s’invitent dans le paysage culturel algérien : le café littéraire. « Café » pour la praticité du terme, il s’agit surtout d’un lieu (une librairie, le salon d’un particulier, une salle d’un espace culturel…, voire un café) où des écrivaines et écrivains se réunissent pour discuter de leurs dernières lectures et échanger des idées, aux côtés de citoyens lambda, sans hiérarchie, hommes, femmes, générations diverses. Il accueille aussi bien l’étudiant qui révise ses cours de philosophie que la retraitée qui redécouvre Kateb Yacine. Autre lieu, même usage : l’espace numérique. Des influenceurs culturels et artistes digitaux investissent ce champ et ouvrent de nouvelles thématiques d’études et de discussions. Mais à quel prix ?

Des lieux déterminés à exister

Lieu d’émulation intellectuelle, de rencontres et d’échanges, dans les langues de la région où il est implanté, le café littéraire doit commencer par surmonter un imbroglio administratif pour exister. Celui de la commune kabyle de Tichy, située à une quinzaine de kilomètres de Béjaïa, sur la côte, en est l’illustration : bien qu’autorisée par l’assemblée populaire communale1, cette initiative a fait face à un mur d’interdictions administratives. Kamel, qui en est l’organisateur, témoigne de mécanismes de censure complexes :

« Les rencontres que je coordonne dans ce local subissent constamment la censure des autorités, qui multiplient les obstacles administratifs et remettent systématiquement en question la légitimité de nos activités culturelles ».

Ces entraves bureaucratiques ne sont pas isolées : elles relèvent d’une stratégie systématique de contrôle. La dichotomie entre le traitement des activités politico-religieuses et celui des événements culturels révèle un mécanisme délibéré d’annihilation de la pensée critique. Tandis que les premières sont « autorisées, encadrées, subventionnées et même sécurisées », précise Kamel, du café littéraire de Tichy, les secondes suscitent une suspicion constante.

Parfois, la répression prend des formes particulièrement brutales. Ahmed K., organisateur d’un café littéraire dans la wilaya d’Oran, raconte ainsi l’intervention violente des autorités : « Elles ont empêché la tenue d’un colloque sur la justice transitionnelle en Algérie, arrêtant les responsables de l’association, les employés, tous ceux présents dans les locaux, et refusant catégoriquement que le colloque ait lieu. » Ou des formes inattendues : la censure ne provient pas uniquement des autorités. Une partie de l’élite intellectuelle participe, de façon plus insidieuse, à un climat d’autocensure. « Un autre type de censure vient d’une partie des élites intellectuelles elles-mêmes, qui soutiennent le pouvoir ou tentent d’éviter sa colère, afin de conserver leurs postes et leurs avantages », poursuit Kamel. Ce phénomène s’est accentué depuis le Hirak2, créant une fracture au sein même de la communauté intellectuelle : entre ceux qui défendent la liberté d’expression, parfois au prix de leur carrière, et ceux qui préfèrent le compromis pour préserver leur statut.

Un membre de l’association Azday Adelsan n Weqqas (« le café littéraire d’Aokas »), jolie petite ville côtière dans la wilaya de Béjaïa, retrace l’évolution des pressions subies : « Entre juillet 2017 et le début du Hirak, en 2019, il n’était pas nécessaire de demander une autorisation pour organiser des conférences. Il suffisait de réserver la salle et d’inviter les intervenants. » Cette relative liberté n’était pourtant qu’apparente. « Nous savons que les cafés littéraires d’Aokas ont toujours été étroitement surveillés. Dans toutes les conférences, des policiers en civil étaient présents — étant donné qu’il s’agit d’une petite localité, nous les connaissons. » L’escalade répressive s’est accentuée avec la pandémie et les suites du Hirak.

« Les cafés littéraires se sont arrêtés, comme toutes les autres activités, pendant la période du Covid-19. Et, comme vous le savez, cette période a été marquée par la répression du Hirak et de l’ensemble du peuple algérien. Les cafés littéraires ont donc disparu ».

Les intimidations ont alors pris des formes plus frontales et sophistiquées. « Parmi les premières mesures directes, l’association a reçu ce que l’on pourrait appeler une “mise en demeure”. » Rapidement, les faits s’enchaînent : « L’association a reçu, en mai 2022, un document du ministère de la justice lui indiquant qu’un procès la concernant s’était tenu en octobre 2021 » à la suite d’une plainte de la wilaya de Béjaïa pour « prosélytisme religieux ». La dissolution d’Azday Adelsan n Weqqas, prononcée en avril 2023 par le tribunal administratif de Béjaïa, témoigne de la volonté des autorités d’éradiquer ces structures. Depuis, un bras de fer judiciaire s’est engagé, l’association ayant interjeté appel.

Ces témoignages révèlent, en plus de l’arsenal judiciaire, l’étendue des pressions déployées contre ces initiatives : « Nous avons vu des murs tagués sur les locaux, avec des messages ambigus, comme : “L’association met fin à ses activités”, sans plus de précision », poursuit le membre du café littéraire d’Aokas. Paradoxalement, chaque tentative de musellement renforce la détermination des acteurs culturels et suscite un élan de solidarité. Ces animations littéraires participent d’une dynamique plus large de préservation et de transmission du patrimoine culturel algérien. Dans la ville kabyle d’Aokas, malgré huit conférences interdites et la dissolution judiciaire du café littéraire, ses fondateurs poursuivent leur mobilisation culturelle. Rachid T., organisateur de cafés littéraires, incarne aussi cette détermination : « Un café internet dans le centre-ville organise des rencontres littéraires. Malgré le ramadan, nous faisons tout pour les maintenir jusqu’à aujourd’hui. »

Face aux offensives liberticides, la diaspora algérienne joue un rôle crucial. Présente principalement en Europe et en Amérique du Nord, elle constitue un relais essentiel pour les voix censurées. Farid L., membre d’un collectif citoyen à Montréal, explique : « Nous servons de caisse de résonance pour les artistes et intellectuels réduits au silence. Grâce à nos réseaux, nous faisons connaître leurs œuvres et idées au-delà des frontières, contrôlées. »

L’émergence d’« influenceurs culturels » en ligne

La pandémie de Covid-19 a accéléré la digitalisation des échanges culturels. Festivals littéraires virtuels, expositions en ligne, résidences artistiques à distance… Post-Covid, les collaborations ont été non seulement maintenues, mais parfois intensifiées. Dans la nécessité d’innover pour exister, les acteurs culturels se sont rapidement saisis de ces nouveaux usages.

Le numérique est devenu leur principal vecteur de libération. L’université Batna 2, dans l’Est algérien, a été l’un des premiers bastions de cette résistance technologique, avec le développement de plateformes alternatives quelque temps après le début du Hirak. « Nos plateformes numériques sont devenues des espaces où les étudiants peuvent dialoguer librement ; les professeurs, partager des perspectives variées ; et la pensée critique ; continuer de bourdonner », explique Karim R., responsable numérique.

Le numérique dilue la notion de territoire administratif, complique la mise en œuvre des interdictions locales, et permet une diffusion instantanée et massive des contenus, compliquant l’efficacité de la censure. Quantité d’« influenceurs culturels » algériens ont ainsi émergé sur le Web. Jeunes, technophiles, ces nouveaux médiateurs créent des communautés virtuelles autour de thématiques culturelles variées. Ces espaces virtuels sont aussi le lieu de formes hybrides d’expression artistique, comme le « digital storytelling » algérien, où l’information prend la forme d’un récit incarné, avec ses héros, ses émotions… et dans la plupart des cas un happy end. Cette forme, qui mêle traditions orales et outils numériques, séduit particulièrement les jeunes générations. Nabil K., artiste digital de Constantine :

« Nous réinventons nos contes traditionnels à travers des podcasts, des animations, des installations interactives. C’est une façon de préserver notre patrimoine tout en le rendant attrayant et accessible pour la génération Z ».

Cette webrésistance participe d’une redéfinition profonde de l’identité culturelle. En s’affranchissant des canaux officiels, les acteurs algériens de la culture agrandissent le champ des thématiques à étudier et sortent des tabous anciens, comme les tensions religieuses et la laïcité ou encore la guerre civile des années 1990. Les jeunes artistes contemporains interrogent les récits nationaux établis, revendiquant une diversité linguistique et culturelle jusque-là niée. Par exemple, la culture amazighe, longtemps marginalisée, existe davantage dans ces espaces alternatifs.

Mais au-delà des technologies, c’est la détermination inébranlable des créateurs, penseurs et activistes culturels qui fait la force de ce mouvement. Cette évolution, pour être pleinement comprise, doit être replacée dans le contexte plus large des transformations sociales et politiques du monde arabe. Loin des simplifications médiatiques, l’effervescence culturelle algérienne témoigne d’une vitalité intellectuelle et créative. Elle nous rappelle une vérité essentielle : aucun système, aussi répressif soit-il, ne peut durablement étouffer la voix d’un peuple déterminé à s’exprimer. C’est là que réside, peut-être, le plus grand espoir pour l’avenir de la culture algérienne.

Source : Orient XXI – 20/06/2025 https://orientxxi.info/dossiers-et-series/algerie-des-cafes-litteraires-au-numerique-la-culture-resiste,8316