Recueillement mardi 13 janvier, 13h30, Crématorium du Père-Lachaise (salle de la Coupole) https://lematindalgerie.com/deces-de-mohammed-harbi-recueillement-mardi-13-janvier-a-pere-lachaise/

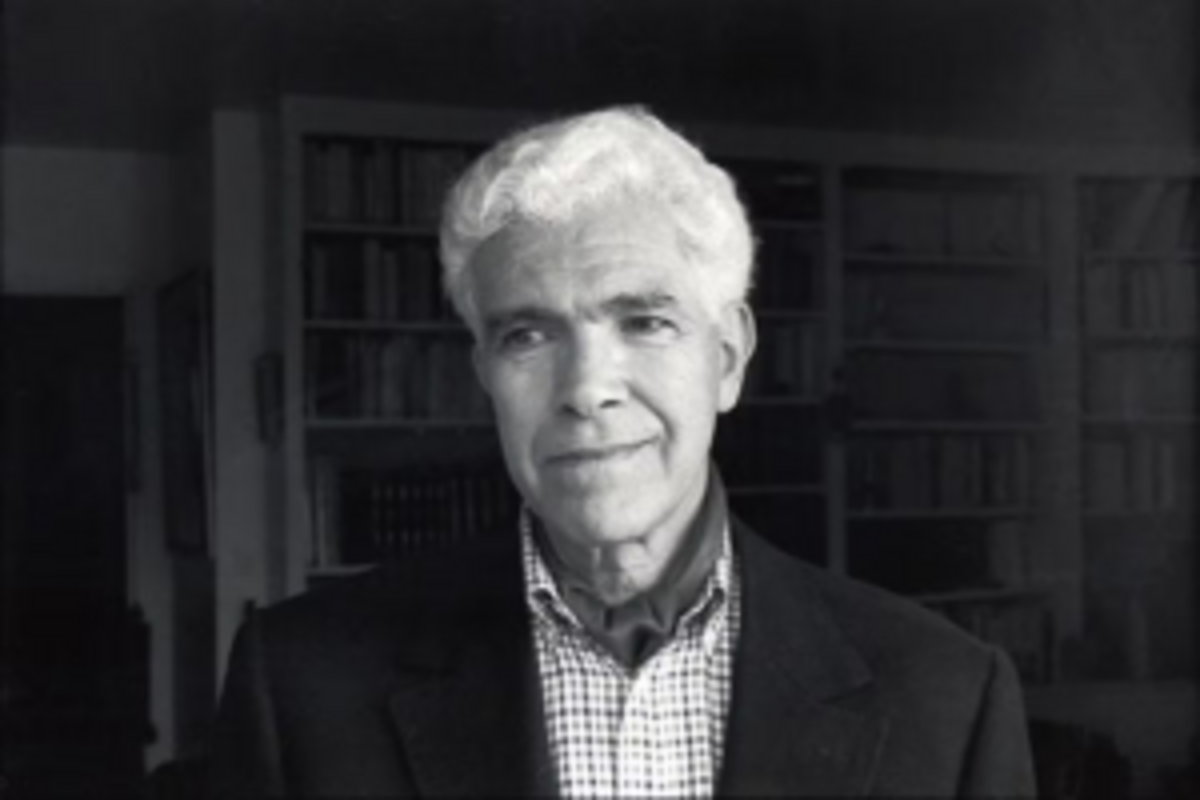

In memoriam Mohammed Harbi (1933-2026)

Le politiste Nedjib Sidi Moussa retrace la trajectoire militante et savante de Mohammed Harbi, mort le 1er janvier 2026 à Paris. Engagé très tôt pour l’indépendance, promoteur de l’autogestion après 1962, emprisonné sous Boumédiène et exilé en France, historien critique du mouvement national, il fut « un intellectuel postcolonial total et un socialiste internationaliste impénitent ».

La disparition de Mohammed Harbi, survenue le premier jour de cette nouvelle année, nous impose un devoir de recueillement et d’introspection.

Par-delà la peine qui nous afflige, il faut savoir exprimer notre gratitude et saluer comme il se doit la mémoire de celui qui fut un professeur, un camarade ou un ami – voire tout cela à la fois.

Pour beaucoup d’entre nous, Mohammed Harbi incarnait un modèle de décence morale et de rigueur intellectuelle, deux qualités qui le caractérisaient avec la bienveillance et la générosité. C’est pourquoi sa mort constitue une perte incommensurable pour les chercheurs de vérité comme pour les défenseurs des causes justes.

Mais l’envergure d’un tel personnage ne saurait être restituée avec justesse en quelques lignes.

En effet, depuis sa naissance à El Harrouch, dans le Nord-Constantinois, jusqu’à son décès dans son exil parisien, Mohammed Harbi aura été successivement un militant pour l’indépendance de son pays – dès l’âge de 15 ans –, un partisan du socialisme autogestionnaire, un archiviste méticuleux de la révolution anticoloniale, un historien majeur du mouvement national algérien, un professeur apprécié de ses étudiants et un observateur engagé sur la scène internationale.

Ses ouvrages, dont certains ont fait l’objet d’une réédition au cours de la dernière période – à l’instar de son « classique », Le FLN, mirage et réalité, paru originellement en 1980 – ne représentent qu’une fraction de son important travail mené sur plusieurs décennies.

Reconstituer l’impressionnante trajectoire savante et militante de Mohammed Harbi – qui ne refusait pas l’étiquette d’« homme de lettres » – nous amène à prendre en considération l’ensemble de sa production, jusqu’à son arrestation en 1965 – suite au coup d’État qui a renversé Ahmed Ben Bella (1916-2012), le premier président de la République algérienne démocratique et populaire –, ainsi que ses textes publiés depuis son évasion en 1973, avec l’aide de compagnons du dirigeant trotskiste Mikhalis Raptis (1911-1996) dit « Pablo ».

C’est sur cette « deuxième » période qui nous souhaiterions ici mettre l’accent puisqu’elle est non seulement la plus longue, la plus riche mais aussi – de façon paradoxale – la plus ignorée par certains aspects. Pourtant, elle révèle ce que fut Mohammed Harbi durant près d’un demi-siècle : un intellectuel postcolonial total et un socialiste internationaliste impénitent.

Qu’on en juge plutôt.

La déclaration datée de mai 1973 à Rome – une ruse pour éviter de rendre sa situation personnelle encore plus délicate –, signée avec son camarade Hocine Zahouane (1935-2025), se conclut par ces lignes qui résonnent toujours avec la même force :

« Le combat du peuple palestinien pour sa libération est aujourd’hui la pointe la plus avancée de la lutte pour la libération nationale et sociale dans le monde arabe. Il est le nôtre. Avec tous les révolutionnaires nous considérons comme notre devoir d’y participer et de le défendre contre le sionisme, l’impérialisme et les classes dirigeantes arabes qui sont ses fossoyeurs. »

Assurément, depuis la diffusion de ce texte – reproduit dans son intégralité dans la revue Sous le drapeau du socialisme et en partie dans l’hebdomadaire Rouge, avec une présentation d’Edwy Plenel alias Joseph Krasny –, le rapport de Mohammed Harbi à la politique a évolué, qu’il s’agisse des formes de son intervention ou du contenu donné à son engagement.

Pourtant, nous pouvons sans difficulté déceler chez lui, au fil des années, le même souci de la parole juste, loin des polémiques stériles, tout comme la volonté de rompre avec l’isolement – qui lui a été imposé par les circonstances, de part et d’autre de la Méditerranée – afin de mieux montrer, par les actes, que le chemin de l’émancipation sera collectif ou ne sera pas.

C’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre le sens des déclarations signées conjointement avec d’autres figures du mouvement indépendantiste qui, à l’instar de Hocine Aït Ahmed (1926-2015) – qui avait, lui aussi, rejoint dans sa jeunesse le Parti du peuple algérien (PPA) –, ont poursuivi leur combat légitime contre le colonialisme en luttant pour le triomphe des libertés démocratiques dans une Algérie autoritaire marquée par le système de parti unique.

À titre d’exemple, mentionnons leur communiqué daté du 7 avril 1982 – publié dans l’hebdomadaire Sans frontière – à travers lequel les deux anciens dirigeants du Front de libération nationale (FLN) s’élèvent contre les méthodes employées par des représentants de l’Amicale des Algériens en Europe qui ont empêché, manu militari, Ahmed Ben Bella de s’exprimer lors d’une réunion publique à Belfort.

Plus tard, à l’occasion du procès de l’ancien criminel nazi Klaus Barbie (1913-1991) ouvert à Lyon en 1987, Mohammed Harbi et Hocine Aït Ahmed s’insurgent – dans un communiqué repris dans la revue Sou’al –, contre les manipulations de la morale, de l’histoire et du droit :

« la défense des droits de l’homme devant les cours françaises durant la guerre d’Algérie trouve sa suite logique dans la défense des droits de l’homme dans les pays nouvellement indépendants et non dans celle d’un homme, Barbie, dont la victoire aurait signifié l’extermination des juifs ».

Ces prises de positions, répétées au cours des années 1980, expriment un humanisme profondément ancré chez cet intellectuel sensible au devenir des peuples du Tiers-monde, sans pour autant cautionner les versions les plus caricaturales du tiers-mondisme qui pouvaient s’accommoder des dérives autoritaires au prétexte de la résistance à l’impérialisme occidental.

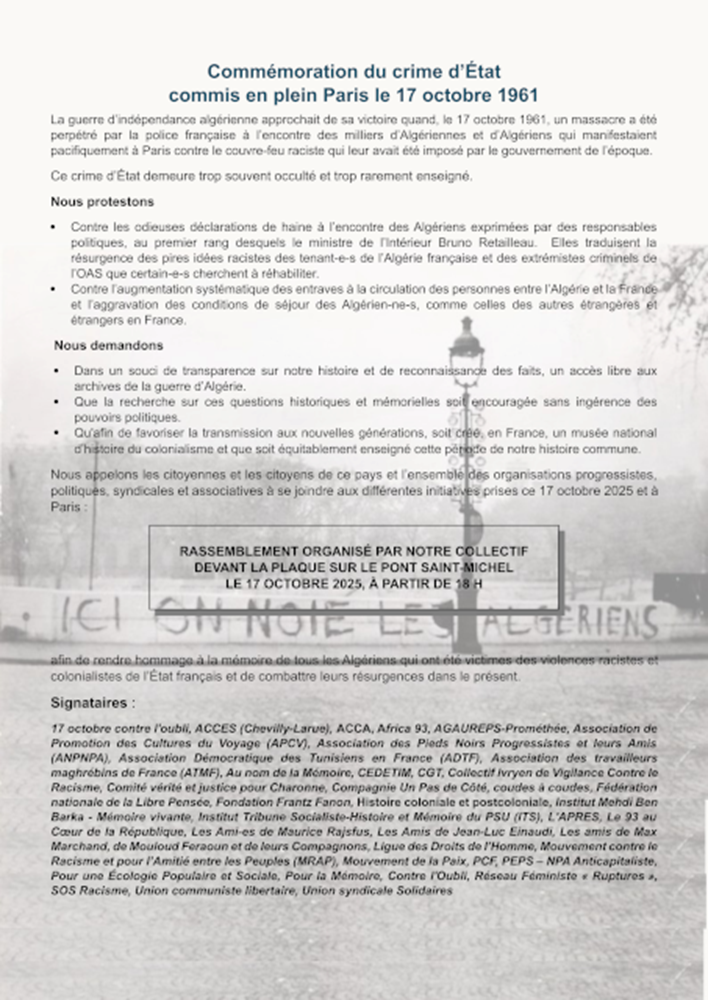

Cet exilé – et ancien responsable de la Fédération de France du FLN – s’est encore montré attentif au sort réservé aux travailleurs immigrés ou à leurs descendants, victimes constantes du racisme, ainsi que l’atteste son soutien à des pétitions initiées par ceux que l’on appellera les « Beurs », comme « Le manifeste des allogènes » – paru en 1981 dans Sans frontière avec la signature, entre autres, du sociologie Abdelmalek Sayad (1933-1998) – ou l’appel destiné à faire cesser la campagne d’attentats – repris en 1986 dans le magazine Baraka – appuyé par Hocine Aït Ahmed et l’ancien ministre Bachir Boumaza (1927-2009).

Malgré son installation – définitive – dans la capitale française, Mohammed Harbi suivait l’évolution de la société algérienne et n’hésitait pas à accompagner ses aspirations à la dignité, à la paix, au pluralisme, pour beaucoup synonymes de parachèvement de l’indépendance.

Dans le sillage de la répression du Printemps berbère, en 1980, il exige dans Sans frontière la libération des détenus – qualifiés de « semeurs d’espoirs » – et proclame la légitimité de « la lutte pour l’enseignement du berbère ». Interpellé par une lectrice, il précisera que son opposition à l’ « arabo-islamisme » n’est autre que le rejet de « l’attitude ceux qui confondent, langue, culture et État ou qui croient que la langue arabe et l’Islam sont à jamais inséparables. »

Loin de céder aux sirènes de l’intégrisme ou de l’islam politique, Mohammed Harbi mettait plutôt en garde, la même année dans Jeune Afrique, contre la tentation du « populisme mystique » – qui guettait notamment Ahmed Ben Bella, alors privé de liberté – et refusait la grille de lecture qui assimilait « le conflit Nord-Sud à un conflit entre l’islam et l’Occident ».

Cette intransigeance le conduit, dix ans après la révolution islamique en Iran, à apporter son soutien à l’écrivain Salman Rushdie – exprimé dans un éditorial de Sou’al repris dans Les Cahiers d’Article.31 –, mais aussi à refuser de défendre le port du voile à l’école publique, à travers une tribune parue dans l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur et un article publié dans Critique Communiste, la revue de la Ligue communiste révolutionnaire (LCR).

Il convient toutefois de rapporter ces prises de position à son engagement constant pour l’égalité entre les hommes et les femmes, depuis son entretien accordé en 1980 à la sociologue Christiane Dufrancatel pour Les révoltes logiques – consacré au rôle des femmes dans la révolution algérienne – à son avant-propos pour la réédition en 1990 de l’ouvrage du sociologue Mansour Fahmy (1886-1959), La condition de la femme dans l’islam qui s’achevait sur ces mots :

« Dans une époque indigente où les pouvoirs en place laissent les islamistes façonner, par une sorte d’esprit persuasif ou dissuasif, la jeunesse et exigent des intellectuels de s’abstenir de toucher à la question religieuse, rappeler aux consciences ce qu’on leur cache ou ce qu’elles ont oublié est la tâche ingrate de la pensée. »

Qu’il nous soit encore permis d’évoquer sa déclaration diffusée en 1981 au nom de l’Union de la gauche socialiste (UGS) – reprise neuf ans plus tard dans les Cahiers du féminisme – au sujet de l’avant-projet du Code de la famille et dans laquelle il admet « sans réserve l’autonomie et la spécificité du mouvement féministe », avant d’ajouter :

« L’UGS condamne fermement toute tentative de hiérarchisation des luttes comme un frein au regroupement des femmes, à l’élargissement et à la cohésion de leur mouvement. Elle appelle tous les démocrates et socialistes à lutter non pour l’aménagement « démocratique » de ce code de la honte, ce qui serait le témoignage d’une hypocrisie inavouée, mais bien pour son retrait pur et simple. »

Suite aux émeutes d’octobre 1988 – réprimées dans le sang par les forces de l’ordre –, il participe à un débat animé par le philosophe Félix Guattari (1930-1992) et l’économiste Gustave Massiah. Son constat est sans appel : « La comédie est terminée. Le divorce entre l’État et la société est apparu au grand jour. » En réponse à la question du multipartisme posé par les classes moyennes, Mohammed Harbi se prononce là encore sans détours :

« Si ces classes veulent réellement se rapprocher des classes populaires, il leur faudra poser la question démocratique en termes d’eau, d’écoles, de santé, de terre, de logement. Alors le débat sur la démocratie, enlisé dans les pétitions de principe, sortira de l’ornière. »

L’ avènement du pluralisme partisan l’incite à renouer avec son pays natal. De retour à Paris, il confie en 1991 ses impressions à Gilbert Achcar alias Salah Jaber et Sophie Massouri pour Inprecor, la revue du Secrétariat unifié de la Quatrième Internationale. Son analyse, guère réjouissante, souligne une incompatibilité entre les classes moyennes et populaires divisées par des considérations économiques mais aussi par leur style de vie :

« Les classes populaires veulent le changement social, mais sont idéologiquement conservatrices, et c’est par le biais de l’idéologie qu’elles peuvent être récupérées ou neutralisées dans leurs visées par les privilégiés. »

Pourtant, l’interruption du processus électoral en janvier 1992 – qui frustre le Front islamique du salut (FIS) d’une victoire politique – et la montée aux extrêmes déchirent une société algérienne entrée dans « la voie suicidaire de la guerre civile » comme il l’écrit dans un article paru en 1994 dans Le Monde diplomatique. Face à cette situation chaotique où les assassinats succèdent aux disparitions et les attentats aux exactions, il ne voit guère que deux options pour sortir de la crise ainsi qu’il le confie la même année à la Revue d’études palestiniennes :

« La première consiste en un dialogue sérieux qui tienne compte de l’islamisme. Il n’y en a pas eu jusqu’à présent. La seconde, c’est continuer à appliquer la « solution » militaire, avec tous les dangers que cela implique, y compris la décomposition de l’État et le chaos. »

Avec la sociologue Monique Gadant (1930-1995), il publie l’année suivante dans Esprit un article qui déplore l’assassinat des intellectuels « francophones », refuse la polarisation mortifère à l’œuvre dans son pays et pointe les failles de la mouvance démocratique :

« Tout est fait pour imposer le silence à ceux qui refusent de mettre sur le même plan l’État et les bandes armées. Dans ces conditions l’invocation rituelle à la démocratie participe d’une corruption du langage. Sans indépendance par rapport à l’État, l’unité des démocrates restera encore longtemps un vœu pieux. »

Après l’adoption de la plate-forme de Rome, en janvier 1995, par des représentants de l’opposition, comme Ahmed Ben Bella et Hocine Aït Ahmed, mais aussi par des dirigeants du FIS, il signe un appel d’intellectuels – paru en 1997 dans Libération – en faveur de la création d’une commission d’enquête internationale sur la situation en Algérie. Il participe à cet effet à un meeting, le 21 février 1998 à Paris, aux côtés de Hocine Aït Ahmed.

Libre à chacun de s’arroger le droit de distribuer les bons et les mauvais points. Toujours est-il que Mohammed Harbi fut guidé – sur ce terrain comme sur les autres – par le souci de justice et de vérité, répondant en cela aux doléances de ses compatriotes qui n’avaient pas voix au chapitre. Seulement, les meilleures intentions se heurtèrent aux difficultés concrètes provoquées par le choc de la « guerre civile » et à l’affaiblissement dramatique des forces de transformation sociale comme il le déclarait en 2000 à Alternative libertaire :

« La gauche algérienne autrefois dominée par les étatistes est en plein désarroi. Une partie s’est convertie au néo-libéralisme. Une autre partie défend le secteur public et les libertés démocratiques et s’oppose à Bouteflika. On y retrouve des courants trotskystes, des staliniens repentis, entre autres. Il n’y a pas encore de révision critique adéquate des socialistes étatistes et de débat autour de la perspective autogestionnaire. »

Parallèlement à ses interventions nombreuses – par le biais de tribunes, entretiens, réunions, pétitions… –, qui ont marqué la période de la « maturité » consécutive à son installation à Paris, Mohammed Harbi s’est engagé dans plusieurs aventures collectives dont il pouvait s’enorgueillir avec raison. Tel fut le cas de la revue Sou’al – fondée à Paris avec Claude Sixou (1931-2011), cofondateur en 1956 du Comité des Algériens israélites pour la négociation ou encore Mustapha Khayati, ancien membre de l’Internationale situationniste – et dont l’éditorial du premier numéro (daté de décembre 1981) résume l’intention de cette initiative qui mérite d’être redécouverte par de nouveaux lecteurs :

« Créer, regrouper, confronter. Telles sont les principales articulations qui peuvent donner vie à la mise en œuvre d’un champ de réflexions et d’analyses originales, à la mise en acte d’un cadre rigoureux et offensif de rassemblement des forces les plus conscientes de l’intelligentsia et de tous les militants des pays arabes. C’est autour de ces tâches et pour ces objectifs que Sou’al vivra. »

Dans le même esprit, il soutiendra la création, à Alger, de la revue Naqd – qui eut comme premier directeur le sociologue Saïd Chikhi (1944-1993) – et qui s’était donnée pour ambition, dès son lancement en octobre 1991, de « faire naître une pensée audacieuse ».

Si l’on retient, à juste titre, le travail personnel de Mohammed Harbi – largement évoqué dans les hommages, ce qui est la moindre des choses – il serait toutefois injuste de passer sous silence cette activité collective, qui reflète, outre les qualités susmentionnées, sa fidélité en amitié ainsi que la profondeur de ses vues qui ne se limitaient ni à la seule Algérie ni à l’espace francophone. D’ailleurs, sur la fin de sa vie, il revenait en particulier sur les cas irlandais ou mexicain.

Cependant, il convient de rappeler pour ceux qui l’ignoreraient, son rôle décisif dans l’écriture du mouvement indépendantiste et de la révolution algérienne. Sa bibliographie, qui mériterait d’être rediscutée, diffusée et traduite, parle d’elle-même : Aux origines du FLN. Le populisme révolutionnaire en Algérie (1975) ; Le FLN, mirage et réalité. Des origines à la prise du pouvoir (1980) ; Les archives de la révolution algérienne (1981) ; 1954, la guerre commence en Algérie (1984) ; L’Algérie et son destin. Croyants ou citoyens (1992) ; Une vie debout. Mémoires politiques (2001).

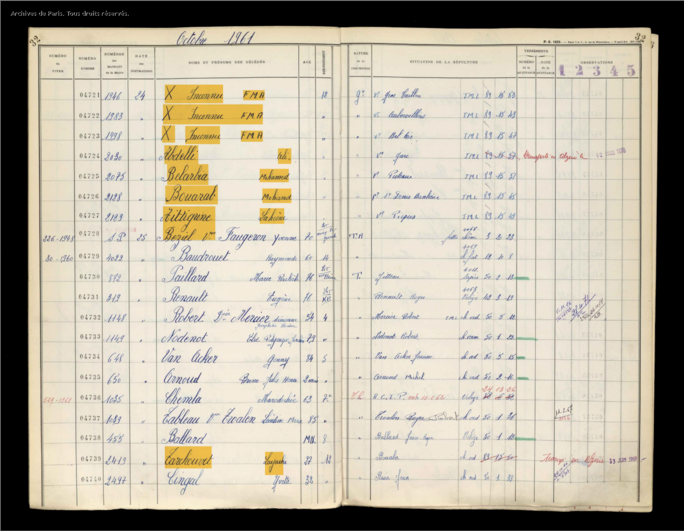

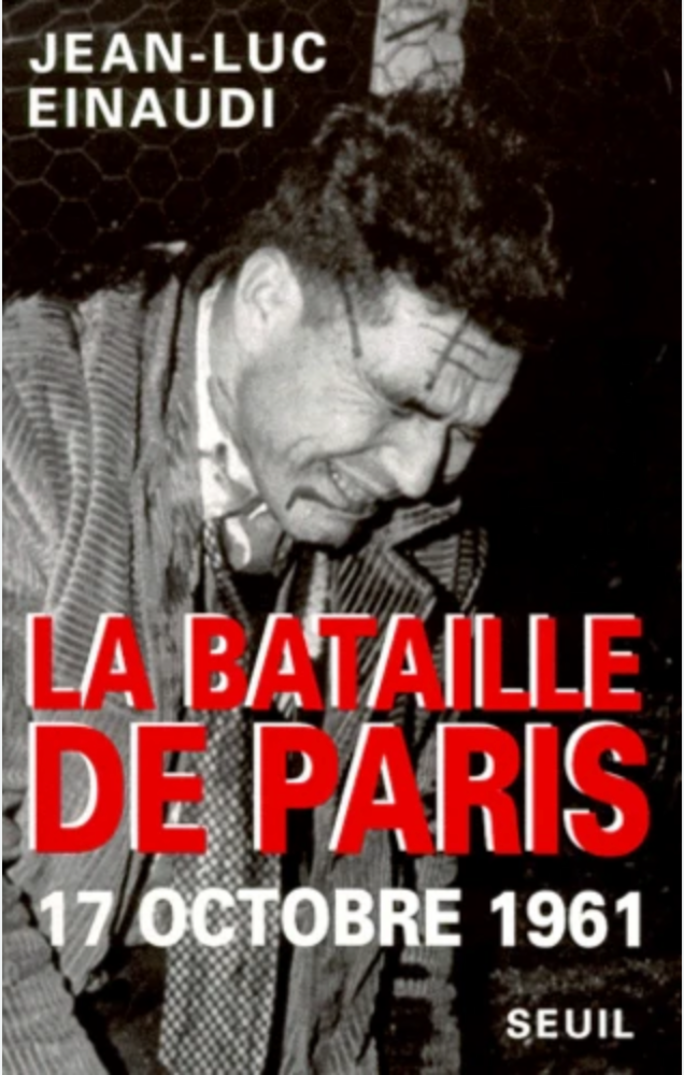

Aux côtés de ces ouvrages, qui figurent en bonne place dans les bibliothèques de tous les connaisseurs, s’ajoutent ceux publiés en 2004 en collaboration avec d’autres historiens, comme Le FLN, documents et histoire avec Gilbert Meynier (1942-2017) – dont il avait préfacé son Histoire intérieure du FLN (2002) – et La guerre d’Algérie : 1954-2004. La fin de l’amnésie, codirigé avec Benjamin Stora – dont il avait préfacé le Dictionnaire biographique de militants nationalistes algériens (1985) –, sans oublier, pour la période la plus récente, la postface à la réédition du livre de Jim House et Neil McMaster, Paris 1961. Les Algériens, la terreur d’État et la mémoire (2021), celle à la thèse d’Ali Guenoun, La question kabyle dans le nationalisme algérien (2021), ou encore la parution, en 2022, de L’Autogestion en Algérie : Une autre révolution ?, avec la collaboration de Robi Morder et d’Irène Paillard.

Historien « iconoclaste », Mohammed Harbi le fut sans doute au regard d’un récit monolithique qui a longtemps prévalu en Algérie au sujet du mouvement national et de ses figures occultées qui, pour certaines, ont été injustement calomniées, à l’instar de Messali Hadj (1898-1974), « pionnier malheureux de la révolution algérienne » pour reprendre le titre de son article paru dans Les Africains (1977) dirigé par l’historien Charles-Robert Ageron (1923-2008). Son texte s’ouvrait sur ces mots lourds de sens :

« Peu de personnages de l’histoire de l’Algérie contemporaine ont été aussi discutés que Messali Hadj. Cet homme qui avait devancé l’avenir dut vivre le restant de ses jours à se débattre pour se laver de l’accusation de trahison. L’histoire qui est juge du monde a pour premier devoir de perdre le respect écrivait Michelet. Perdre le respect en retraçant ce qu’a été la vie de Messali, c’est rétablir la vérité et restituer sans fard et sans passion le visage de l’homme qui a présidé aux destinées des organisations qui ont préparé la révolution algérienne ».

Sans surprise, il signe une postface aux Mémoires de Messali Hadj (1982) dont l’édition a été établie par le journaliste Renaud de Rochebrune (1947-2022). On le retrouvera lors du colloque sur Messali Hadj organisé en 2011 par l’association Ecolymet à Tlemcen. C’est peu dire qu’il était hanté par la lutte « fratricide » entre les nationalistes algériens et qu’il avait en horreur les justifications a posteriori de l’assassinat ou du terrorisme pour régler des différends politiques.

Au cours de ces dernières années, marqué par la fatigue, les soucis de santé et quelques désillusions, il n’avait de cesse d’honorer la mémoire de ses compagnons disparus, les uns après les autres, comme l’orientaliste Maxime Rodinson (1915-2004), dont il fera l’éloge dans Le Monde, l’historien Pierre Vidal-Naquet (1930-2006), qu’il saluera dans la Revue d’études palestiniennes, ou encore le libertaire Daniel Guérin (1904-1988) lors d’une journée d’hommage organisée en 2018 à Paris.

Rationaliste convaincu – il collaborait à la revue Raison présente et se présentait, dans un entretien accordé en 2019 au Monde, comme « non-croyant, non-pratiquant et marxiste libertaire » –, Mohammed Harbi avait le souci de transmettre, de former et d’aider les générations montantes, de rendre justice aux marginalisés ou de relayer la voix des plus fragiles.

Pour finir par une note personnelle, je garde le souvenir de nos connivences et convergences, nombreuses, fructueuses, et qui se sont concrétisées, entre autres, par une déclaration, diffusée le 11 mars 2019 sous le titre « L’ Algérie est au bord de l’éclosion » puis celle, publiée l’année suivante dans Le Monde, intitulée « Algérie : rouvrir un avenir à la révolution ».

Tous les compagnons de Mohammed Harbi auront à cœur de faire vivre l’œuvre foisonnante de cet homme d’une grande sensibilité et d’une rare élégance.

Il nous revient d’y travailler, collectivement, avec respect, à l’image de ce que nous a appris notre professeur, camarade et ami.

Paris, le 3 janvier 2026, Nedjib Sidi Moussa

Source : Mediapart – Billet de blog – 04/01/2026 https://blogs.mediapart.fr/histoire-coloniale-et-postcoloniale/blog/040126/memoriam-mohammed-harbi-1933-2026