Entretien · L’historien états-unien Terrence Peterson raconte dans un livre, sur la base de nombreuses archives, la « pacification » conduite par l’armée française en Algérie pour tenter d’effacer le désastre indochinois de Diên Biên Phu en 1954. Une méthode qui inspirera durablement d’autres armées, dont le Portugal et les États-Unis.

Dans Revolutionary Warfare, How the Algerian War Made Modern Counterinsurgency, Terrence Peterson livre une foule de détails puisés dans les archives militaires de la guerre d’indépendance à l’appui de son récit des stratégies mises en œuvre, sans succès, par l’armée française pour tenter de rallier la population algérienne. Il analyse également l’étonnante postérité de la doctrine militaire française de contre-insurrection élaborée à cette époque, qui a été ressuscitée en 2007 par le général américain David Petraeus en Irak.

Victoria Brittain : Quelle a été l’étincelle à l’origine de vos travaux sur cette guerre coloniale française et sur le concept de pacification à travers le remodelage de la société civile ?

Terrence Peterson : La personne qui a éveillé mon intérêt pour la guerre d’Algérie est Frantz Fanon. J’ai commencé mes études supérieures avec la France de Vichy et la complexité des lois antijuives appliquées en Afrique du Nord. Et j’ai fini par lire L’An V de la révolution algérienne (1959), dans lequel Fanon raconte comment les femmes algériennes du Front de libération nationale (FLN) choisissaient de porter le voile ou non à différents moments, pour détourner les soupçons et déjouer les mesures de sécurité françaises. J’ai été séduit.

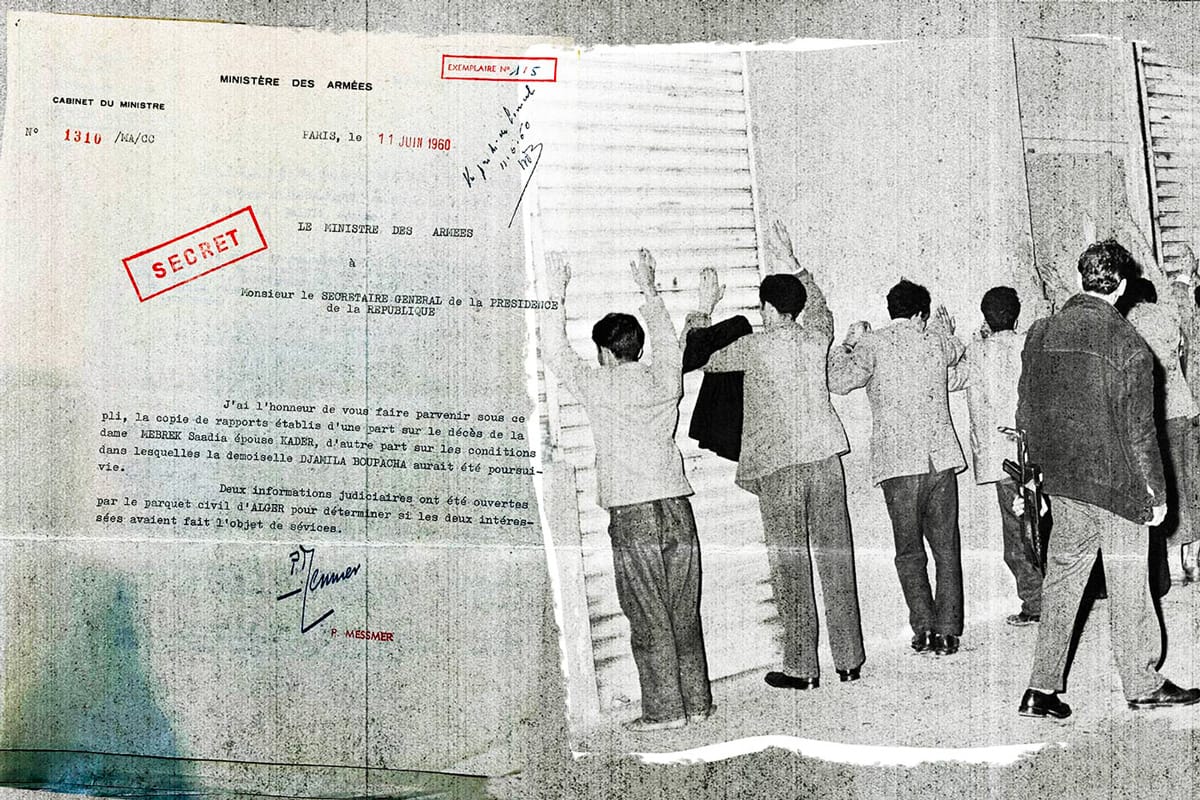

J’ai fait des recherches exploratoires dans les archives et découvert que l’armée française avait lancé toutes sortes de programmes sociaux destinés aux femmes algériennes pendant les huit années de guerre. J’ai aussi découvert d’autres programmes destinés aux jeunes, aux ruraux, aux anciens combattants, etc. Cela m’a conduit à me poser ces questions : comment ces programmes s’articulaient-ils entre eux ? Quelle était leur finalité ? Comment concilier le travail social armé, se présentant comme humanitaire, avec les violences notoires qui ont été la réponse militaire au mouvement de libération nationale algérien ? Je l’ai rapidement constaté, les officiers français eux-mêmes n’étaient pas tout à fait sûrs. Ils expérimentaient toutes sortes d’idées sur le terrain. Ce livre est né de mes efforts pour comprendre ce qu’était le concept de « pacification », comment il était né puis avait évolué au cours de la guerre. Quand on évoque la guerre d’Algérie, on pense d’abord aux formes de violence les plus criantes, comme la torture. Mais les archives révèlent que la réponse française au mouvement de libération de l’Algérie a été beaucoup plus large.

Victoria Brittain : Dans l’énorme quantité d’archives des gouvernements français et algérien que vous mentionnez, y a-t-il des filons particulièrement riches qui vous ont permis de pénétrer au plus profond de la mentalité coloniale française ? Vous êtes-vous particulièrement intéressé à certains personnages ?

Terence Peterson : Le sens de l’historicité qu’ont ressenti les fonctionnaires et officiers coloniaux français est particulièrement frappant dans les archives : ils semblaient comprendre que le FLN et la spirale de la guerre de libération nationale qu’il avait initiée constituaient un phénomène sans précédent, bien avant que l’indépendance de l’Algérie ne devienne une évidence. Leur réaction a été d’essayer de comprendre ce qui était si nouveau, afin de pouvoir maîtriser les forces du changement. Le gouvernement colonial et l’armée française ont tous deux lancé toutes sortes de nouvelles institutions expérimentales pour s’attaquer à la « question algérienne » – c’est-à-dire la raison pour laquelle le FLN réussissait aussi bien à emporter l’adhésion en Algérie et à l’étranger –, et les archives témoignent de beaucoup de débats perspicaces, de réflexions, d’échecs et de projets ratés qui nous aident à comprendre l’état d’esprit colonial et son évolution au fur et à mesure que la décolonisation progressait.

Ces institutions regorgeaient également de personnages étranges et hauts en couleur, en particulier au sein du bureau d’action psychologique de l’armée, qui devint l’épicentre de cet effort au milieu de la guerre. L’un d’entre eux, Jean Servier, était un ethnographe mais aussi un simple escroc qui espérait tirer parti de sa connaissance de l’Algérie rurale pour se faire une place dans les cercles politiques. Il y avait aussi le colonel Michel Goussault, un anticommuniste ardent qui avait mené des opérations de propagande lors de l’invasion de Suez par la France en 1956 et qui est ensuite devenu le chef du bureau d’action psychologique à Alger. Ces personnages m’ont vraiment intrigué, non seulement parce que leurs ambitions ont laissé des traces écrites très riches dans les archives, mais aussi parce que leur tempérament les ont conduits à s’opposer fortement, ce qui me permettait de confronter leurs écrits de façon très productive.

« Les défaites ont discrédité la doctrine française »

Victoria Brittain : Vous décrivez des divisions profondes au sein de l’armée et l’impact persistant de la défaite française de Diên Biên Phu… De quoi s’agit-il ?

Terrence Peterson : Les récits populaires sur la guerre d’Algérie parlent souvent de l’armée française en termes monolithiques mais, en fait, lorsque le FLN a lancé sa lutte de libération nationale, en 1954, l’establishment militaire français était déjà en crise. Les défaites subies sur le sol français en 1940, puis à Diên Biên Phu en 1954, avaient discrédité les doctrines militaires françaises dominantes. Les officiers en milieu de carrière, comme les capitaines et les colonels, étaient convaincus que leurs chefs militaires étaient voués à mener des guerres dépassées. Ce sentiment de crise a finalement contribué aux coups d’État militaires de 1958 et 1961, mais, tout au long de la guerre, il a également conduit à la recherche de nouvelles techniques et de nouveaux cadres stratégiques.

Souvent, les officiers à l’avant-garde de cet effort pour élaborer de nouvelles doctrines militaires étaient précisément ces officiers de niveau intermédiaire : des soldats de carrière qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, puis lors de l’insurrection malgache en 1947, en Indochine ou dans d’autres zones de guerres coloniales après 1945, avant d’arriver en Algérie.

En pleine guerre d’Algérie, ce débat a éclaté pendant les premières années du conflit, alors que l’armée française peinait à progresser face au FLN. À cela se sont ajoutés d’autres chocs culturels entre les officiers indigènes ou des affaires algériennes, qui incarnaient les traditions et la culture de l’Armée d’Afrique, et les forces de frappe composées en grande partie de vétérans de l’Indochine. Autant dire que l’ambiance au sein de l’armée était tumultueuse et souvent conflictuelle.

Victoria Brittain : Chez les militaires, l’idée que le communisme mondial était l’étincelle qui allumait le nationalisme anticolonial en Afrique, comme cela avait été le cas, pensaient-ils, en Indochine, était répandue. Pourquoi ?

Terrence Peterson : En 1956, un fort consensus émerge de tous ces débats sur la doctrine et la stratégie. Les partisans de ce courant de pensée, souvent appelé « doctrine de la guerre révolutionnaire », soutenaient que les guerres de décolonisation en Indochine et en Algérie n’étaient pas seulement semblables en apparence, mais qu’elles étaient littéralement liées, comme deux fronts d’un vaste assaut mondial contre l’Occident mené par des communistes qui maîtrisaient les techniques de la guerre idéologique et psychologique.

L’idée qu’une conspiration communiste puisse se cacher derrière tous les soulèvements anticoloniaux n’était pas nouvelle : elle plongeait ses racines dans les années 1920. Mais elle a redoublé de puissance au milieu des années 1950, car les stratèges français voyaient bien que la position hégémonique de la France était mise à mal par le bloc sino-soviétique d’une part, et par le nouveau statut de superpuissance mondiale de l’Amérique d’autre part. Des théoriciens de la guerre révolutionnaire, comme le colonel Charles Lacheroy et le capitaine Jacques Hogard, ont interprété les mouvements de libération anticoloniaux comme une émanation de cet ordre géopolitique en mutation rapide, plutôt que de considérer la volonté des peuples colonisés eux-mêmes.

Ils voyaient comme apocalyptique la possibilité de l’effondrement de l’empire français : cela signifiait non seulement la fin de la puissance mondiale de la France, mais peut-être même la fin de la France, qui risquait d’être engloutie par l’une des superpuissances montantes. Leur diagnostic était erroné à bien des égards, mais il était important, parce qu’il faisait de l’Algérie un problème existentiel : la France devait soit forger un nouvel ordre capable de résister aux pressions d’un ordre mondial en mutation, soit disparaître.

« Le FLN a flairé l’affaire presque immédiatement »

Victoria Brittain : Comment expliquer l’influence exercée sur l’armée par Jean Servier, jeune ethnographe quasi inconnu ? Son ambitieux article sur la fondation d’« un État colonial revigoré » grâce à de « nouvelles élites politiques » aurait pu facilement passer inaperçu…

Terrence Peterson : Jean Servier est un personnage étrange, surtout parce qu’il n’est pas particulièrement créatif ou talentueux et qu’il a pourtant exercé une forte influence sur la stratégie française. Au premier jour de la guerre, le 1er novembre 1954, il a brièvement attiré l’attention des médias en venant au secours de civils, dans la ville d’Arris, contre les attaques du FLN. Ethnographe de formation, il était spécialiste des langues berbères. Mais son implication auprès du commandement militaire français est obscure. Il a fait toutes sortes de petits boulots pour l’administration coloniale et il est même apparu dans le cadre d’une calamiteuse opération d’armement d’un contre-maquis pro-français en Kabylie en 1956. L’historien Neil MacMaster a démontré de manière assez convaincante sa collusion avec le colonel Goussault (le chef de la guerre psychologique) dans la conception du plan de l’opération Pilote1 et dans son déploiement en dépit d’administrateurs coloniaux réticents.

Tout cela est probablement vrai. Mais je pense aussi que Servier n’était qu’un bon arnaqueur : il a rencontré Goussault à Paris lors d’une session de formation sur la guerre révolutionnaire et il a joué divers rôles dans l’administration. En d’autres termes, il se déplaçait beaucoup et savait ce que voulaient les commandants militaires et les fonctionnaires coloniaux. Et ce qu’ils voulaient, début 1957, c’était un moyen de mobiliser les Algériens eux-mêmes dans un effort de reconstruction de l’ordre colonial. Il ne s’agissait pas nécessairement d’une alternative à la violence mais d’un complément. Je pense que Servier a joué un rôle aussi important parce que ses propositions étaient parfaitement adaptées aux besoins des administrateurs coloniaux et des commandants militaires. Et, bien sûr, dès qu’il n’a plus été indispensable, ils l’ont exclu.

Victoria Brittain : Pouvez-vous expliquer le déroulement des opérations Pilote et Orléansville, leur planification et leur échec ?

Terrence Peterson : L’opération Pilote, opération test lancée au début de l’année 1957, s’inspire largement des actions du FLN. L’idée de base était que l’armée française pouvait créer une organisation politique clandestine, populaire et pro-française, en cooptant les djemâa, les assemblées coutumières qui régissaient la vie rurale algérienne. Il s’agissait de reconstruire l’État colonial à partir de la base. Les principaux agents de cette action telle que Servier et les chefs militaires français l’envisageaient devaient être des agents secrets recrutés localement, formés par le bureau d’action psychologique, puis réintégrés clandestinement dans les campagnes. L’armée a cherché à étendre cette action en ciblant les femmes avec des équipes de protection sociale itinérantes et en recrutant des hommes dans les milices locales d’autodéfense.

Cela ressemblait un peu à la manière dont le FLN et même le Viêt Minh avaient cherché à créer des « contre-États » révolutionnaires en face de l’ordre colonial, et Servier et ses homologues militaires étaient convaincus que ce système leur permettrait de prendre le contrôle de la société rurale algérienne.

Mais l’opération se heurte d’emblée aux réalités de la société rurale, que ni Servier ni les officiers du bureau d’action psychologique ne comprennent vraiment. Ils ont du mal à recruter des agents ; les hommes qu’ils recrutent n’ont pas les compétences nécessaires pour mener à bien leur mission et ils restent, à juste titre, assez méfiants sur les intentions de l’armée. Les djemâas s’appuyaient sur la recherche du consensus et sur des relations inter-familiales anciennes, de sorte que la cooptation envisagée par les officiers n’a jamais été possible. Et, bien sûr, le FLN a flairé l’affaire presque immédiatement et a commencé à assassiner ou à kidnapper les agents infiltrés. En fin de compte, ce projet de création d’une infrastructure politique à la base ne s’est jamais concrétisé.

« Leurs hypothèses étaient fausses »

Victoria Brittain : Alors pourquoi, en 1957, les généraux Raoul Salan et Jacques Allard ont-ils décidé la poursuite du programme Pilote ? Croyaient-ils que l’échec n’était dû qu’à une mauvaise organisation et que l’Algérie nouvelle était le seul avenir possible ? Pensez-vous que les chefs de l’armée étaient si éloignés des réalités algériennes sur le terrain qu’ils ne comprenaient ni la société, ni le FLN, ni les colons français ?

Terrence Peterson : Je pense qu’il s’agit de tout cela. La conception de l’opération Pilote a démontré à quel point les chefs militaires comprenaient mal la société algérienne, ce qu’on a vu aussi à travers d’autres opérations, comme la maladroite campagne de propagande visant à encourager les pieds-noirs à « se faire un ami musulman », qui n’a suscité que des courriers haineux. Le haut commandement – les généraux Salan et Allard – se trouvait à Alger, loin du terrain, et ne pouvait pas constater l’échec de ses propres yeux. Le ton des rapports avait tendance à devenir plus optimiste au fur et à mesure qu’ils remontaient la chaîne de commandement, et je pense que les chefs militaires avaient un orgueil démesuré, persuadés que leurs méthodes allaient forcément fonctionner avec le temps, précisément parce qu’ils avaient une vision superficielle de la société algérienne et des griefs à l’origine du soutien au FLN.

Pendant des années, l’armée s’est efforcée d’élaborer une doctrine opérationnelle en réponse au FLN, et Salan tenait enfin quelque chose qui correspondait à ses préférences idéologiques. Je pense que l’autre facteur puissant qui a conduit Salan et les autres à ne pas voir les échecs de Pilote, ce sont les querelles intestines. Les officiers de l’armée française se sont montrés tout aussi réticents que les Algériens à adopter les tactiques et les techniques du bureau d’action psychologique, et il était plus facile pour Salan et le reste du haut commandement de les blâmer que d’admettre que leurs hypothèses de base sur la société rurale algérienne étaient fausses.

Victoria Brittain : L’initiative « Engagement »2 auprès des femmes et des jeunes a-t-elle eu plus de succès ?

Terrence Peterson : Si les efforts visant à prendre secrètement le contrôle des assemblées coutumières ont échoué, Pilote et les opérations ultérieures ont semblé prospérer davantage dans leurs tentatives d’implication des femmes et des jeunes. Les fonctionnaires coloniaux français voyaient dans ces deux groupes des leviers potentiels pour transformer la société algérienne selon les principes français, et ils ont donc créé une série de programmes, par exemple des équipes itinérantes de médecins et de travailleurs sociaux ciblant les femmes rurales ou des clubs sportifs pour les enfants et les jeunes adultes. Leur objectif était à peu près le même que celui du réseau d’agents politiques imaginé dans le cadre de l’opération Pilote : collecter du renseignement, diffuser de la propagande et cultiver une élite locale pro-française. La principale différence était que les Algériens interagissaient réellement avec ces programmes et l’armée en a donc fait le cœur de sa stratégie de pacification.

En même temps, il faut être très critique sur l’interprétation de cette apparente adhésion. Pour les officiers français, cette participation était un indicateur de succès. Mais les Algériens, eux, s’engageaient sur une base profondément stratégique et subversive. L’offre de soins médicaux, par exemple, était rare et les femmes semblaient heureuses de se rendre avec leurs enfants auprès des médecins itinérants, sans tenir compte de la propagande qui accompagnait ces visites. Elles renvoyaient aussi à leurs stéréotypes le personnel militaire, prétendant ne rien savoir des mouvements ou de la présence du FLN lorsqu’on les interrogeait, sous prétexte qu’elles étaient des femmes opprimées et cloîtrées (ce qui était rarement le cas). La guerre a été la source de profondes difficultés pour les Algériens : pas seulement les pénuries alimentaires ou l’effondrement des économies locales, mais aussi, pour de très nombreuses communautés rurales, le déplacement forcé dans des camps. Dans cette situation, les Algériens n’avaient pas d’autre option que l’armée pour accéder à de maigres services vitaux.

Sans surprise, les archives rapportent un point de vue presque entièrement français sur la guerre, mais malgré cela, on y décèle une hostilité croissante des Algériens engagés dans ces programmes. Et lorsqu’une vague de protestation populaire a déferlé sur les villes algériennes en décembre 1960, les commandants militaires français ont été choqués de constater que les manifestants étaient issus des groupes démographiques et des communautés qu’ils avaient ciblés pour ces programmes.

« Être harki était un moyen d’accéder à un salaire »

Victoria Brittain : Quelle a été la contribution des 56 000 harkis recrutés et l’impact sur leur société ?

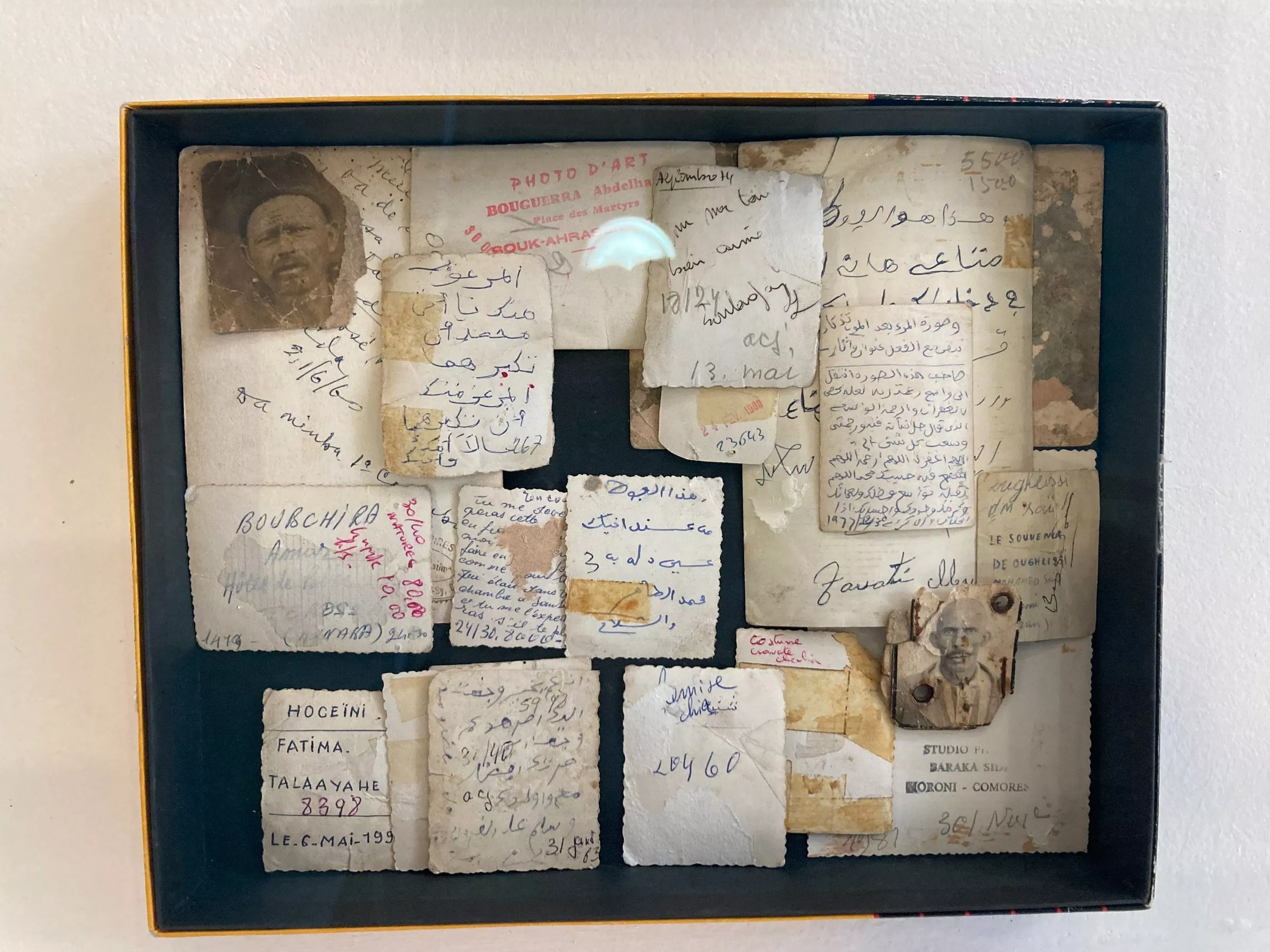

Terrence Peterson : C’est une grande question, et des historiens comme François-Xavier Hautreux lui ont rendu justice bien mieux que moi. Pour répondre rapidement, je dirais que les Algériens ont rejoint les harkis et d’autres groupes d’autodéfense pour toutes sortes de raisons compliquées, la loyauté idéologique envers l’État colonial n’ayant vraisemblablement motivé qu’une petite minorité d’entre eux.

La guerre a provoqué une misère et un chômage massifs, et l’enrôlement comme harki était souvent un moyen d’accéder à un salaire ou à des allocations familiales. Parfois, cela s’inscrivait dans des rivalités intercommunautaires ou la volonté de défendre sa communauté contre des intrusions extérieures. De nombreux commandants de l’Armée de libération nationale (ALN) ont raconté comment l’enrôlement de leurs forces dans une harka, ou groupe d’autodéfense, leur permettait d’obtenir du gouvernement français les laissez-passer dont ils avaient besoin pour se déplacer librement. Pendant la plus grande partie de la guerre, les communautés des campagnes algériennes étaient tiraillées non seulement entre l’armée française et le FLN mais aussi, souvent, entre des hommes forts courtisés localement par les deux camps. Pour les Algériens des campagnes, les choix étaient difficiles.

L’armée française s’est également efforcée de mobiliser le plus grand nombre possible d’Algériens armés et civils dans la lutte contre le FLN. Cela est devenu un pilier central de la stratégie française vers le milieu de la guerre conduisant à l’engagement de nombreux Algériens sous le drapeau français, soit dans des rôles de défense locale, soit dans des opérations offensives de combat, comme ce fut le cas pour de nombreux harkis. Inévitablement, cela a nourri le ressentiment et la suspicion au sein de la société algérienne et contribué aux violentes représailles et purges de la fin de la guerre. Les chiffres définitifs sont difficiles à établir, mais il est clair que des milliers d’Algériens, y compris des harkis perçus comme trop proches de l’État colonial, ont perdu la vie, et que des dizaines de milliers d’autres ont fui vers la France.

Victoria Brittain : À partir de l’automne 1961, alors que le processus de pacification était bien engagé, jusqu’à son abandon en janvier 1962, des décisions contradictoires sont prises par les commandants locaux de l’armée. Pourquoi ?

Terrence Peterson : En avril 1961, les généraux Raoul Salan et Maurice Challe et un groupe d’autres conspirateurs tentent de faire un putsch à partir d’Alger pour empêcher le président Charles de Gaulle de négocier l’indépendance de l’Algérie. Le coup d’État échoue et, soudain, la pacification passe de mode : après tout, Salan et Challe sont deux des plus éminents partisans de cette stratégie. L’armée se repositionne autour de l’annonce d’un projet « humanitaire » destiné à préparer l’Algérie à l’indépendance mais, faute de cadre opérationnel alternatif à la pacification, beaucoup de commandants locaux continuent la même politique, jusqu’à ce que l’armée démobilise le personnel qui dirigeait les programmes de pacification sur le terrain.

Comme je l’affirme, il s’agit d’une partie importante de l’histoire. D’une part, cela a permis à l’armée française de blanchir sa campagne en Algérie en la présentant comme un projet de modernisation, de démocratisation et d’édification de la nation. D’autre part, avec le putsch et ses conséquences, les officiers ont pu prétendre que la pacification avait fonctionné jusqu’à ce que l’intrusion de la politique la fasse avorter. Ces deux mythes ont contribué à occulter la violence et les échecs de la pacification et permis à ces pratiques de perdurer après la guerre. L’une des toutes dernières choses que l’armée a faites en janvier 1962 a été l’organisation d’une ultime tournée de propagande de huit jours à l’intention des attachés militaires de vingt-trois pays amis, pour leur montrer les prétendues réalisations de l’armée en Algérie.

« L’armée française a formé des officiers portugais, espagnols… »

Victoria Brittain : Le plus étonnant, c’est que cette expérience militaire française a connu une grande postérité dans les programmes de pacification ultérieurs : ceux des militaires espagnols et portugais en Afrique contre les mouvements d’indépendance, des États-Uniens au Vietnam, du général états-unien David Petraeus en Irak et même dans les mésaventures postcoloniales de la France en Afrique de l’Ouest. Comment Paul Aussaresses, Roger Trinquier et David Galula ont réussi ce tour de force ? Ont-ils séduit les institutions militaires et universitaires américaines par leur charisme ? Ou faut-il y voir une volonté française de réécrire ce que beaucoup voyaient déjà comme un désastre national ?

Terrence Peterson : Je pense que la pérennité de la doctrine française de contre-insurrection est le fruit d’une campagne organisée de l’armée française pour cultiver son influence. Aujourd’hui encore, on parle de Galula et (dans une moindre mesure) de Trinquier comme de penseurs novateurs et transformateurs et, à bien des égards, cela revient à adhérer aux mythes qu’ils ont forgés. En réalité, l’armée française a déployé de très grands efforts pour cultiver des affinités et de l’influence auprès d’armées amies. À partir des années 1920, elle a formé à l’École de guerre à Paris de nombreux officiers étrangers de haut rang pour susciter une adhésion à la pensée stratégique française. Pendant toute la guerre d’Algérie, elle s’est associée à des armées étrangères pour former des officiers à l’école militaire d’Arzew, près d’Oran. En 1957, et surtout en 1959, l’armée française a formé en Algérie des dizaines d’officiers portugais, espagnols, états-uniens, argentins et autres, dans le but de les rallier à la cause française.

Ces efforts ont porté leurs fruits car ils ont été déployés au moment où la « pacification » semblait le mieux réussir, ce qui a permis aux Français, bien que la guerre se soit achevée par un désastre, de revendiquer une place dans le champ émergent de la contre-insurrection de la guerre froide. Ils n’ont rien proposé de radicalement nouveau ou créatif par rapport à d’autres pays, comme la Grande-Bretagne, qui mettait au point des approches similaires à la même époque. Mais les officiers français ont su capter l’esprit du temps dans leur doctrine et s’en servir pour vendre avec succès leur méthode à l’étranger. En fait, ils ont créé un public, ce qui a facilité la tâche d’anciens militaires entreprenants, comme Galula et Trinquier, qui ont commercialisé leur propre version de ces idées quelques années plus tard.

Ce qu’il faut surtout retenir à la lecture de David Galula, c’est qu’il ne fait que proposer une version réchauffée d’une doctrine qui a échoué, revisitée pour séduire les sensibilités états-uniennes. Avec Galula, comme avec la pacification en général, il faut rester extrêmement critique par rapport aux récits des officiers français sur ce qu’ils faisaient et la manière dont les Algériens y réagissaient.

Notes

- L’opération Pilote a été lancée par le bureau régional d’action psychologique d’Orléansville. Il s’agissait d’expérimenter la création d’une nouvelle infrastructure politico-militaire conçue par l’armée française pour mobiliser les communautés rurales contre le FLN. Grâce à l’implication d’agents politiques clandestins, des assemblées coutumières et même des comités de femmes et d’anciens combattants, une nouvelle organisation de la population algérienne pouvait s’opérer, sous le contrôle de leaders locaux liés à l’armée française.

- Engager la population implique de la connaître, de l’éduquer et de l’organiser avec des cadres choisis en son sein, capables de lui offrir un modèle lui permettant de comprendre où se trouvent son intérêt et son avenir. », Instructions pour la pacification en Algérie, 1959.

Source : Afrique XXI – 14/02/2025 https://afriquexxi.info/L-etonnante-posterite-de-la-doctrine-francaise-de-contre-insurrection

Terrence G. Peterson, Revolutionary Warfare, How the Algerian War Made Modern Counterinsurgency, Cornell University, 2024, 223 pages (disponible en anglais) https://www.cornellpress.cornell.edu/book/9781501776960/revolutionary-warfare