Frantz Fanon secoue notre consternation et parle à la jeunesse. Contre les formes réactualisées du racisme et du colonialisme, son centenaire offre une arme idéale qu’il aura lui-même forgée dans un moment crucial de l’histoire française. « Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital Blida-Joinville… », un film d’Abdenour Zahzah présenté en avant-première ce 22 juillet à 20 h au cinéma Saint André des arts à Paris.

Frantz Fanon, un film de Abdenour Zahzah – Bande-annonce © Shellac Films

« Il avait deviné que le colonialisme, ses faits et ses méfaits, n’étaient qu’une poussière dans le vaste et très profond séisme qui allaient dramatiquement relier les peuples, les peaux, les cultures, les civilisations et leurs histoires, dans une irréversible marée d’entremêlements, de chocs génériques, d’abîmes génésiques, et donc de relations. » écrit Patrick Chamoiseau1.

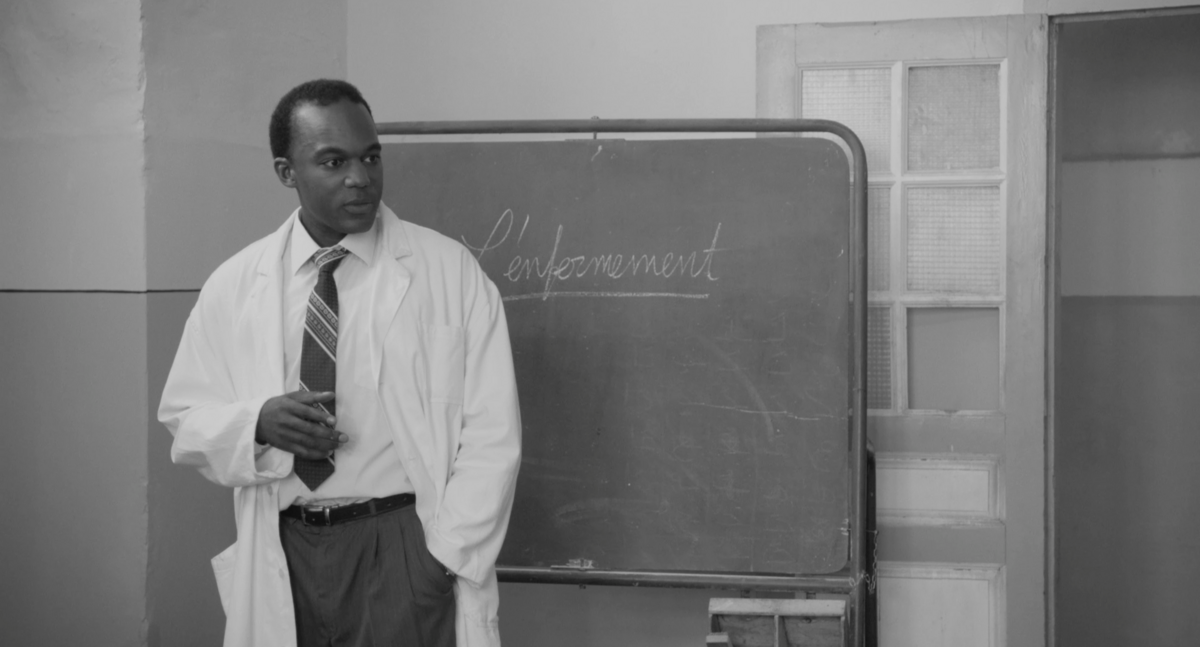

Le film d’Abdenour Zahzah est justement axé sur la relation. Elle s’exprime avec calme et fermeté dans le jeu très intériorisé de l’acteur Alexandre Desane qui observe cliniquement en même temps qu’il phosphore puis théorise avec fulgurance. Le psychiatre martiniquais apparaît d’abord comme un vecteur de consciences, un regard traversé par les êtres qu’il soigne en inventant par la relation établie avec eux la possibilité d’une réparation.

Ce faisant, il plonge tout entier dans l’expérience algérienne, sa révolution débarrassée de toute mythologie, il en incarne le se vivant, sensible et violent, qui est sa dimension « laboratoire ». 2 Il en fonde la singularité et le génie.

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital de Blida-Joinville au temps où le docteur était chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956, film algérien d’Abdenour Zahzah, coproduit et distribué par Shellac, n’offre à première vue rien de bien commercial avec son long titre et son image noir et blanc. Pourtant, il vous absorbe comme un cauchemar dont seul le psychiatre révolutionnaire saura vous libérer.

Tout commence dans le clair-obscur très contrasté d’un angle de mur, une femme frappe contre une porte close, criant qu’on la libère. La force de vérité qui se dégage de la frêle actrice (Houria Bahloul) noue le cœur à l’évidence qu’elle incarne le pays enchaîné. Ce choix du noir et blanc, hommage littéral à l’auteur de Peaux noires, masques blancs, relève le défi de transposer à l’image le lyrisme de Frantz Fanon (DOP : Aurélien Py). Comment traiter ce lyrisme fanonien qui touche aujourd’hui une jeunesse qui achète de plus en plus ses livres ?

Par une mise en scène retenue qui est la réussite artistique du film de Zahzah. La rigueur formelle de ses plans, sa distance avec les corps secoués par la folie où Fanon installe calmement un ordre. Celui du jeu d’abord qui libère la parole et permet au refoulé de remonter. Et il remonte, ce refoulé, au travers de ses zones grises qui se forment face au blanc clinique.

Des dégradés de gris en plans fixes constituent un panoramique des zones de l’inconscient des malades mentaux. Si se sentir expulsé de son imaginaire définit cliniquement la folie, Frantz Fanon les y fait rentrer par une fenêtre. La mise en scène fait surgir les êtres au moment où le psychiatre leur ouvre cette fenêtre sur eux-mêmes. La maladie mentale réside dans le cerveau, elle s’exprime dans le corps enfermé dans ce grand corps qu’est l’hôpital, espace blanc. Face noire et blouse blanche, Fanon traverse tous ces gris pour en libérer les corps.

Parmi ces êtres, un nombre important de femmes dont les histoires vont former la part la plus vivante du film. Soit qu’elles montent en premier plan, comme cette poupée brisée (Amal Kateb), jadis adoptée par une Française qui l’a faite enfermer ; incarnant l’Algérie sans parole et sans droits mais que Fanon invite chez lui avec sa douce épouse Josie (Chahrazad Kracheni). Soit au contraire que le film les tenant hors-champ, elles en sont héroïnes, le temps d’une séquence où l’on parle d’elles. Elles deviennent sacrées aux yeux des hommes, comme cette infirmière de l’hôpital montée au maquis.

Puis, au travers du récit poignant d’un moudjahid (Nacereddine Djoudi) en fin de convalescence et qui livre enfin son tourment à Fanon. Son épouse a été violée. Elle devient l’héroïne invisible du moment où son drame est avoué par son époux. L’homme en éprouve une culpabilité car il estime sa responsabilité : « C’est moi que les soldats cherchaient » mais il formule aussi son dégoût. Désemparé, le moudjahid avoue au psychiatre : »Avant, ma femme ne m’intéressait pas »Mais il se dit que ce qui lui est arrivé, c’est à cause de lui, il se demande s’il doit la reprendre, il demande au docteur ce qu’il ferait à sa place.

Le sujet tabou du viol des Algériennes est traité là avec une pudeur austère qui en fait un moment très émouvant du film. Il ouvre sur un arrière-plan peu exposé3 mais que la décennie noire aura atrocement réactualisée, l’une des forces actives du film de Zahzah est de prendre en charge cette dimension refoulée. Ce qui rend cette scène si forte, c’est qu’il ne l’arrache pas à la mythologie de la révolution de novembre, il ouvre une trappe secrète sur son inconscient ou impensé ; le viol est contemporain, il touche à nos corps, là, maintenant.

L’invisibilisation héroïque des femmes (maintenues hors-champ) joue en pleine métaphore de ce qui est resté une plaie ouverte en Algérie, encore si douloureuse qu’elle rend aphasique le dialogue entre femmes et hommes. La société est toute percluse de culpabilités masculines à l’égard des femmes qui ont tant sacrifié à la révolution mais n’en ont pas été remerciées à l’Indépendance.

Pire, elles n’ont pas été protégées durant la décennie noire, lycéennes abattues quand elles sortaient sans voile, mères égorgées devant leurs enfants. À cette douleur vivace, le cinéma peut donner corps et parole. C’est l’une des plus surprenantes réussites du film de Zahzah que de la traiter au travers de la démonstration thérapeutique de Fanon lui-même. Ce faisant, il touche à l’universel en même temps qu’il mobilise en chacune et chacun, la mémoire, l’émotion et rappelle à quel point elles sont toujours vivantes.

Il faut noter qu’il y a en Algérie de nombreux talents de comédien.ne.es qui portent dans leur corps et leur regard l’effroi sans fin de la décennie noire qui a marqué leur enfance (et l’humour ravageur qu’elle a produit). On trouve en elles et eux l’intensité semblable à celle de l’actorat russe d’après 1945. Fouad Trifi et Sarah Yahiaoui, couple fondateur de Wojooh, la première agence d’acteurs.trices du Maghreb, qui a réussi un casting à la hauteur des ambitions artistiques du film.

Ambitions qui n’étaient pas moins que de filmer l’inconscient, d’éclairer la maladie mentale comme métaphore cinématographique des ravages de la colonisation sur l’intime. De susciter une empathie aussi forte pour la femme violée, son mari et le commissaire tortionnaire. Lui faire assumer ses propres zones grises, son refoulé mémoriel, le déni de sa violence historique, parler à l’inconscient français. Le mettre devant l’innommable : l’enfant qui veut venger le massacre des siens, assassine son camarade d’école. Le film devient psychiatre de la haine et de sa fécondité.

Dire ici que l’on pense à Gaza est-il décent ? La force spirituelle du film de Zahzah est d’instiller cette fraternité humaine que les chrétiens appellent la miséricorde. Quel que soit son nom, nous en ayons besoin.

Traiter de la torture au cinéma

S’il faut dire d’où l’on parle, j’ai vécu mon enfance dans la guerre d’Algérie et l’engagement de mes parents avocats du FLN historique. J’ai côtoyé des « fellagas » dont certains avaient été torturés dans les commissariats français ou autres lieux. J’ai vu leurs cicatrices, les ai parfois touchées. Mon père en donnait l’explication d’une voix neutre : celui-ci avait eu les lèvres déchirées par des clous, cet autre avait gardé le souffle rauque après le supplice de la baignoire.

La mémoire est restée la forme la plus populaire de résistance de l’Algérie à sa conquête par la France, elle se transmet entre générations, par les mères autant que les pères, au travers de récits de souvenirs violents, parfois atroces. En France, nous subissons une inversion totale du processus. Le trauma colonial4 fait l’objet dans l’hexagone d’un refoulement et d’un déni parvenus ensemble à l’état de gangrène, aujourd’hui le terreau fertile des idées de l’extrême droite et de son hégémonie.

Le film de Zahzah offre une radioscopie de l’origine du processus : la séquence où un commissaire de police (joué par Frédéric Restagno) vient, sous prétexte d’enquête, se livrer à Fanon de sa propre violence à l’égard de sa femme et de ses enfants. Parce qu’il n’en peut plus de torturer, mais qu’il est obligé de le faire par conscience professionnelle. Le commissaire demande l’impossible, il demande à être sauvé. En face, Fanon écoute. Et l’acteur Alexandre Desane n’est jamais aussi intensément présent que dans l’écoute. Il devient alors un masque en miroir qui réfléchit tout ce noir que lui raconte le Blanc. Lequel en appelle à sa miséricorde…

Abdenour Zahzah évite totalement la mise en scène réaliste de la torture. La façon dont il la tient hors-champ, par distanciation de ses personnages, la ramène plus fortement au premier plan car il opère un dévoilement de ce qui torture le tortionnaire, le dégrade et le détruit. Le tortionnaire le sait, il l’admet en le vivant comme un châtiment pour l’horreur de son obéissance aux ordres. Et s’il s’est décidé à venir parler à Fanon, le commissaire c’est qu’il a compris qu’il avait commencé à détruire les siens, sa femme, attachée et frappée par lui, comme leur bébé… Il vient tenter désespérément d’arrêter quelque chose de sa déshumanisation. Il est filmé au moment où sa conscience vacille. Où il veut rester humain. De ce point de vue, Abdenour Zahzah traite en partie de la même chose que Jonathan Glazer dans « La zone d’intérêt » mais, avant que le nazi ait supplanté l’homme, il lui laisse une dernière chance.

Nous aurons vu Fanon ouvrir toutes les fenêtres. Chaque cas est une expérience qui le remue et le fait avancer lui-même. Le lien dialectique entre soigné et soignant est le fil du funambule propulsé dans l’expérimentation psychiatrique et l’expérience politique à la fois. Chacun y joue sa peau. Il n’est pas possible de revenir en arrière, ni vers l’aliénation, ni vers la colonisation.

Depuis son initiation par le docteur Tosquelles (à qui Fanon doit sa formation) la psychothérapie institutionnelle que revendique Fanon et qu’il met en place dans l’hôpital de Blida-Joinville, fut reprise par Jean Oury, recrue de Fanon, à la clinique de Labordeoù exerça Félix Guattari, c’est à dire l’antipsychiatrie. Quelle est la dette de l’antipsychiatrie française à Fanon et à toutes les expériences menées, déjà en Algérie après l’indépendance auprès des orphelins de guerre, entre autres par la neurologue Annette Roger5 ?

Enfin, si des voyageurs comme Jean Claude Carrière et Yann Arthus Bertrand ont dit que l’Algérie est le plus beau pays du monde ; après plusieurs années vécues là-bas, je crois que ce qu’on y rencontre de plus beau ce sont les gens. Médecins et psychiatres sont ceux qui m’en auront le mieux parlé. Un psychiatre disait qu’il devrait payer la consultation pour le bonheur d’entendre « la poésie » de ses patientes et patients. Cette poésie est folie sublimée et contenue dans l’ADN d’un peuple. En cela le film de Zahzah est très profondément et fidèlement algérien.

Ce film est une claque, encore douce mais ferme car urgente, à celles et ceux qui, craignant le jugement de l’Histoire sur leur inaction d’aujourd’hui, s’arrogent le droit de la juger.

La guerre d’Algérie étant totalement absente dans le cinéma français depuis six décennies, n’explique pas seulement la faible conscience politique du milieu mais surtout son inconsistance à force d’effacer tout arrière-plan historique. Le cinéma français n’a jamais voulu se laisser traverser par son traumatisme colonial, comme le cinéma allemand le fut par le nazisme ou l’américain par la guerre du Vietnam, donnant lieu à des chefs d’œuvres. Le cinéma français a évité l’histoire de son pays, il s’en est protégé. 6

Dans un tel contexte, comment le film d’un Algérien sur une figure nationale et aussi mythique de l’anticolonialisme peut-il être reçu en France ?

Produit par Atlas Film avec le soutien du ministère de la culture algérien via le CADC et coproduit avec le distributeur français Shellac, le film sort en France sur une quarantaine de salles.

Il sera présenté en avant-première le 22 juillet à 20 h au cinéma Saint André des arts, Paris 5ème avec le Forum France Algérie, l’historien Amzat Boukari-Yabara, la philosophe et écrivaine Seloua Luste Boulbina et Sabrina Kassa, responsable éditoriale aux questions raciales pour Mediapart.

Ce cinéma est situé au cœur du Quartier Latin qui fut depuis les années 50 celui de la cinéphilie française alors dominée par la Nouvelle Vague. Sauf « Adieu Philippine » (1962) de Jacques Rozier et « Muriel » (1963) d’Alain Resnais où la guerre d’Algérie tenue hors-champ est le problème des deux héros qui y sont appelés ou de celui qui en est revenu traumatisé, d’autres cinéastes vont filmer plus volontiers l’extrême droite en perspective de l’Algérie française. Dans « Le Petit Soldat » (1963) de Jean Luc Godard, un tueur chargé d’assassiner un commentateur de la télévision sera torturé par le FLN. Dans « Le Combat dans l’île » (1962), Alain Cavalier suit le parcours d’un bourgeois (Trintignant marié à Romy Schneider) membre lui aussi d’un commando OAS. Tourné avant la fin de la guerre d’Algérie, le film est un échec critique et commercial.

Ce qui n’empêche pas Cavalier de réaliser ensuite « L’Insoumis » (1964), inspiré de l’enlèvement d’une avocate du FLN par l’OAS à Alger7, On y voit Alain Delon tuer son complice OAS pour libérer la captive Léa Massari avec qui il vivra une liaison le temps de sa cavale mortelle. S’il s’agissait de subvertir le politique par le désir amoureux, le puritanisme du réalisateur autant que son absence de sincérité échouent à traiter cette dimension et le film en ressort hémiplégique.8

À la mort d’Alain Delon, Le Monde classe pourtant « L’insoumis » parmi ses treize meilleurs films. Que dans la riche filmographie de Delon, un critique choisisse de ressusciter ce film oublié signale un inquiétant phénomène révisionniste activé par l’offensive mémorielle de l’extrême droite française. Qui plus est, il est difficile en 2024 de ne pas l’associer à une collaboration passive du cinéma français avec le régime de Netanyahu.

La cinéphilie française fit d’ailleurs peu cas en 1970 de « La bataille d’Alger » de Gillo Pontecorvo, Lion d’or à Venise en 1966, quand la censure fut enfin levée sur le film que ni Godard, ni Truffaut, ni Rivette, n’avaient défendu. Il faut dire que dès Kapo, précédente oeuvre de Gillo Pontecorvo, Jacques Rivette avait lancé son fatal : « Le travelling est une affaire de morale »9 qui sera ensuite érigé en dogme absolu du cinéma d’auteur et perdure depuis.

« La bataille d’Alger » deviendra un mythe à travers le monde, mais pas en France. C’était le film que regardaient les étudiants sur les campus américains durant leur occupation en 2024 en solidarité avec Gaza.

Tel est l’arrière-plan historique à la sortie d’un film algérien sur Frantz Fanon qui se termine en 1957 au moment de la bataille d’Alger.

Adam Shatz, auteur d’une biographie de Fanon qui fait autorité, explique ailleurs10 « le sentiment d’exaltation » éprouvé par Fanon qui admirait chez les Algériens « ce qui sous-tendait leur résistance : la dignité, l’esprit de sacrifice, le refus d’être déracinés, l’attachement à leur culture et la détermination à se constituer en nation – soit cela même que les Palestiniens désignent depuis des décennies du nom de « sumud », qui exprime la fermeté inébranlable dans la résilience. (…) Dans les manifestations de solidarité organisées sur les campus étatsuniens, on a entendu scander le slogan « Nous sommes tous palestiniens » Comme Fanon lui-même disait « Nous les Algériens ».

Si Fanon reste une boussole irremplaçable, les réactions du public à la sortie du film d’Abdenour Zahzah, en plein cœur de l’été, seront un révélateur intéressant de l’état des consciences politiques et humaines qui semblent se réveiller d’une longue anesthésie.

« C’est la fièvre de la jeunesse qui donne la température du monde. Quand la jeunesse a froid, le monde claque des dents » rappelle Bernanos, écrivain catholique.

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital de Blida-Joinville au temps où le docteur était chef de la cinquième division entre l’an 1953 et 1956, film algérien d’Abdenour Zahzah, distribution Shellac, sortie France le 23 juillet 2025

1 Patrick Chamoiseau,Discours prononcé en hommage à F. Fanon, au congrès international d’addictologie, à Fort de France le 24 10 2011.

2 Hassan II, roi du Maroc, aurait dit péjorativement : « Oh, vous, l’Algérie, vous êtes un laboratoire ! »

3 Avec entre autres les enquêtes de la journaliste Florence Beaugé recueillant pour Le Monde le récit de la moudhahida Louisette Ighilahriz, les travaux des historiennes Sylvie Thenault et Raphaëlle Branche

4 « Le trauma colonial »Karima Lazali, éditions La Découverte, 2017

5 Anne Beaumanoir, connue sous le nom de Annette Roger ou la doctoresse rouge pendant la guerre d’Algérie, épileptologue chercheuse en 1956 en URSS, arrêtée par la police française en 1959 comme porteuse de valises pour le FLN, condamnée à dix ans de prison, elle s’évade et rejoint le FLN en Tunisie où elle prend la suite de Frantz Fanon comme psychiatre de l’ALN. Désignée comme conseiller du ministère de la Santé sous les deux premiers gouvernements de Ben Bella, elle mettra en place tout le système d’éducation sanitaire et médicale pour pallier au déficit de soignants dans l’Algérie indépendante.

6 « Le spectacle organise avec maîtrise l’ignorance de ce qui advient et, tout de suite après, l’oubli de ce qui a pu quand même en être connu. » (Guy Debord, Commentaire sur la société du Spectacle).

7 Maître Mireille Glaymann, qui portera plainte contre la production pour « atteinte à la vie privée » et obtiendra que soient coupées plus de vingt minutes du film.

8 Quarante ans plus tard, présentant ce film devant le public très complaisant de la Cinémathèque française, le cinéaste à plusieurs reprises se déclare « innocent » de tout calcul (https://g.co/kgs/VMsCixs ).

9 Pour un gros plan inséré à la fin d’un travelling sur des barbelés où l’héroïne vient s’électrocuter

10 Conférence d’Adam Shatz donnée à la Martinique le 3/05/2025 https://blogs.mediapart.fr/adam-shatz/blog/050625/gaza-a-lumiere-de-fanon?utm_ )

Source : Médiapart – Billet de blog – 21/07/2025 https://blogs.mediapart.fr/viviane-candas/blog/210725/le-souffle-fanon