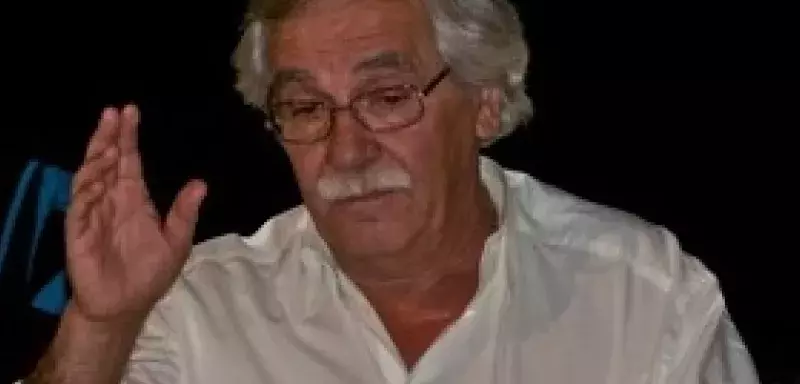

Henri Pouillot. Militant antiraciste, anticolonialiste et auteur : « Les crimes français en Algérie sont abominables ! » – Hamid Tahri, El Watan, 15/03/2025

Lors de mon séjour en France, il y a quelques semaines, j’ai eu le plaisir de rencontrer au Centre culturel algérien de Paris, au sein duquel mon ami Mustapha Boutadjine rendait hommage à une pléiade d’artistes, dont le regretté Rachid Taha, un ancien appelé français, Henri Pouillot, affecté à la sinistre villa Sisuni, à la fin des années cinquante, située à Alger, qui était un témoin privilégié des horribles scènes de torture et de crimes perpétrés contre détenus algériens.

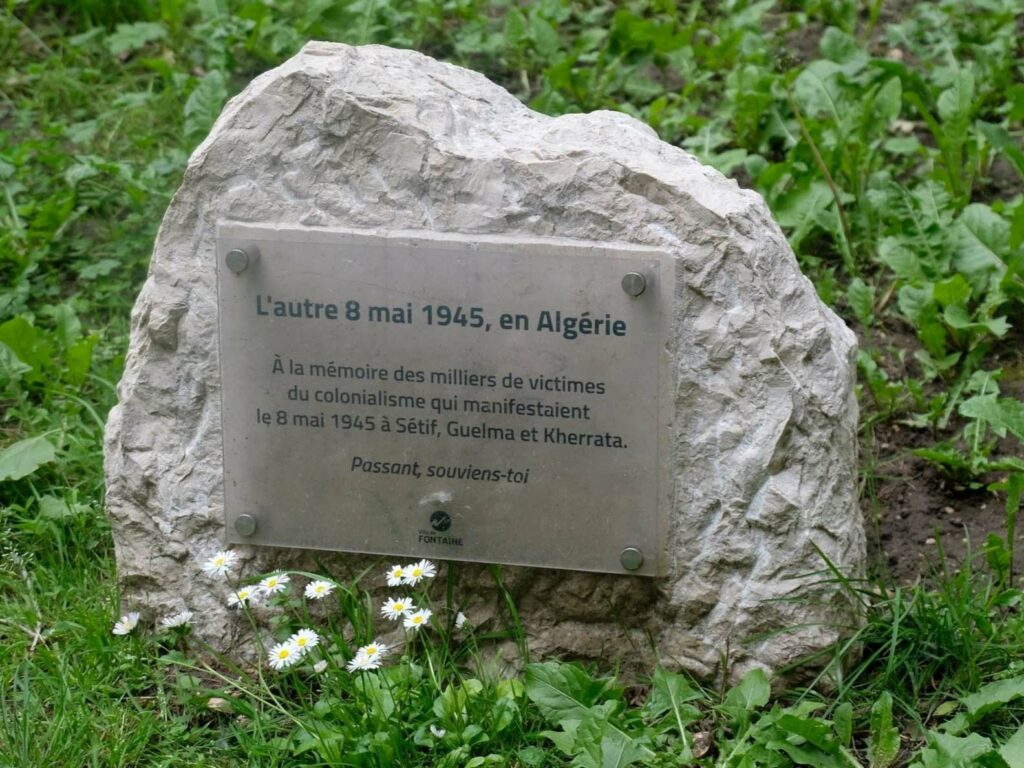

Jeune Français apolitique, témoin des actes barbares, Henri a été lui aussi traqué par l’OAS qui a failli avoir sa peau. Bien au-delà de sa période algéroise et imprégné de son vécu, il commencera à militer pour les valeurs humanistes. Antiraciste, anticolonialiste, il mènera, en solo, un combat mémoriel pour dénoncer les dérives de l’extrême droite criminelles qui met en valeur les «exploits héroïques» de la colonisation en érigeant ici et là des stèles, des statues et autres effigies en l’honneur de criminels issus de l’OAS.

Au cours de notre entretien, Henri m’a fait voyager à travers l’Hexagone, qu’il a sillonné ces dernières années où les réminiscences de l’OAS restent marquantes, car, dit-il, ces ultras ne ratent aucune occasion pour se rappeler au souvenir de leurs concitoyens en organisant des manifestations et des célébrations à la gloire de leur triste passé qu’ils veulent pérenniser. Depuis la parution en 2001 de son témoignage La Villa Susini, tortures en Algérie. Un appelé parle, dans lequel il livrait pour la première fois son expérience d’appelé confronté à la torture pendant la guerre d’Algérie, Henri Pouillot consacre toute son énergie et son courage à une seule cause : la condamnation absolue de toute pratique de torture.

Violemment attaqué sur un plateau de télévision en 2002 par le général Scmitt, ancien chef d’état-major des armées françaises, l’accusant d’être « un menteur et un criminel », Henri s’est engagé depuis dans une longue bataille juridique pour faire reconnaître la vérité et l’authenticité de son témoignage. Combat d’un simple citoyen contre la hiérarchie militaire, qui prend toute sa dimension face aux tentatives récentes, en France et ailleurs dans le monde, de se légitimer encore par des habillages juridiques et des pratiques d’un autre âge.

Un dossier douloureux et tragique

Henri Pouillot, enfant, fut marqué à la fin de la Seconde Guerre mondiale par la Résistance et les méthodes nazies dans sa campagne solognote. Sursitaire, appelé pendant la guerre de Libération de l’Algérie, il est affecté les neuf derniers mois de cette guerre à la villa Susini (centre de torture qui fonctionna comme tel pendant les huit années) à Alger. Pendant cette période, Henri sort indemne physiquement de deux attentats de l’OAS, mais restera marqué par les méthodes de cette organisation raciste, terroriste.

Cette expérience le pousse à militer pour les valeurs humanistes. Il devient un militant antiraciste, anticolonialiste avec des responsabilités nationales. Il poursuit un combat pour que la mémoire de cette période ne tombe dans l’oubli. Son livre, paru récemment en France, fait acte de donner un aperçu des monuments ou autres stèles érigés à la gloire des partisans de l’Algérie française.

Et comme l’écrit Jean-Philippe Ould Aoudia dans sa préface : « Henri Pouillot a parcouru la France pour établir une sorte de ‘guide noir’ afin de nous orienter sur le long parcours qui traverse villes et villages du Midi, mais pas seulement, où des statues et des stèles, des cénotaphes et des plaques occupent le paysage avec pour point commun de rappeler l’Algérie du temps de la colonisation et des acteurs de sa guerre perdue. » Le dossier douloureux et tragique de la torture hantera toujours la conscience des bourreaux.

Quand la France expiera-t-elle ses crimes ?

L’auteur, inquiet de la montée de l’extrême droite inspirée par cette nostalgie colonialiste, espère, avec son ouvrage, attirer l’attention et apporter sa contribution pour un sursaut républicain. Un vrai. Ce livre est une longue immersion dans l’univers opaque et énigmatique de l’extrême droite, bien qu’il n’aborde qu’une frange de cette nébuleuse. Henri en est tout à fait conscient. «Je ne prétendais pas être exhaustif : la preuve depuis que le livre est parti à l’impression, j’ai découvert une nouvelle stèle.» D’après un reportage de 45 min qu’on peut trouver sur Facebook, la première manifestation devant cette stèle remonte au 1er novembre 2014.

Une foule importante y assistait : le maire (PS), de nombreux élus municipaux, 4 députés de l’Hérault, un sénateur, des élus départementaux dont Patricia Mirallés (qui deviendra ministre macroniste) et qui, dans son intervention, exprimant sa fierté de ses origines pied-noir, dira en particulier : « L’Algérie, c’est la France. »

Après les interventions de représentants religieux (catholiques, juifs, musulmans), la plupart des discours exprimeront une nostalgie de l’Algérie française. L’OAS ne sera pas citée directement, sauf qu’on peut s’interroger si l’évocation « de héros » qui ont donné leur vie dans cette période ne pourraient pas être des membres de ces commandos, des responsables de cette organisation fasciste et terroriste. Depuis, chaque année, une manifestation se déroule devant cette stèle des rapatriés située dans le cimetière Saint-Lazare.

Le reportage de la cérémonie de 2013 montre une affluence moins nombreuse, mais tout aussi nostalgique. Le Chant des Africains, devenu l’hymne de l’OAS, y est entendu avant la Marseillaise. A Montpellier, on trouve aussi la Maison des rapatriés d’outre-mer « Jacques-Roseau » : tout un symbole ! Inaugurée en mars 1978 par le maire Georges Frêche, la Maison des rapatriés d’outre-mer initiale se situait au 36, rue Pitot, dans l’ancienne caserne des pompiers. Cette grande première en France est un succès, et l’initiative sera imitée à Aix-en-Provence, Cannes ou encore Marseille.

Les locaux s’avérant rapidement trop exigus, la construction d’un nouveau bâtiment dans le quartier du Mas Drevon, à proximité de la Maison pour Tous Albert Camus et du parc Tastavin, est décidée. Cette nouvelle Maison des rapatriés, sur deux niveaux, est inaugurée le 22 décembre 1986, toujours par Georges Frêche, puis agrandie en 1994. Elle dispose au rez-de-chaussée d’une salle polyvalente qui porte le nom d’une autre grande figure pied-noir locale, le docteur Jean Rosecchi. Jacques Roseau : figure montpelliéraine, acteur de l’histoire de la France et de l’Algérie.

Né en 1938 à Alger, Jacques Roseau était une figure militante des rapatriés d’Algérie. A l’âge de 20 ans, il est le leader de l’Association des lycéens d’Algérie et fait partie du Comité de salut public d’Alger en 1958. Il adhère ensuite à la branche « étudiants » de l’OAS à son retour du service militaire en septembre 1961, mais prend rapidement ses distances avec l’organisation terroriste, en désapprouvant publiquement les exécutions aveugles de musulmans.

Il quitte l’Algérie avec sa famille en juin 1962. Jacques Roseau fonde une première association rapatriée en 1970, avant de créer Le Recours avec Guy Forzy en 1975. L’objectif est de défendre les droits et les intérêts des rapatriés en fédérant une mosaïque d’associations rivales. Jouant habilement sur le poids de l’électorat pied-noir, réel ou fantasmé, il parvient à négocier des compensations en faveur des rapatriés d’Algérie, en soutenant François Mitterrand puis Jacques Chirac. Localement, son soutien va au socialiste Georges Frêche. Agressé et menacé à plusieurs reprises par l’extrême droite, qui lui reprochait notamment son rapprochement avec les héritiers du gaullisme, il meurt assassiné par balles, abattu par trois nostalgiques de l’OAS, le 5 mars 1993 à Montpellier.

La face hideuse du colonialisme

Nullement dans la réalité, la terrible discrimination, pendant la guerre et bien avant, entre les deux collèges n’est pas évoquée, car les voix des « indigènes » comptaient dix fois moins que celle des pieds-noirs. Certes, dans les grandes villes : Alger, Oran et Constantine, les indigènes pouvaient, moins difficilement, avoir accès à l’enseignement public, mais dans les campagnes, à quelques exceptions près, seuls les pieds-noirs pouvaient aller à l’école.

Henri s’étonne que certains crimes sont évoqués comme de simples exactions. D’autres sont carrément occultés, et ils sont légion, comme les viols, les crevettes Bigeard, les exécutions sommaires, l’utilisation des gaz Vs et Sarin, les villages rasés au Napalm, les camps d’internement pudiquement appelés camps de regroupement. A ce propos, se souvient-il, le rapport Rocard réalisé avant la fin de la guerre minimise.

Cet aspect, évaluant le nombre de morts à environ 200 000, ce qui est loin de refléter la réalité. Henri dit avoir consulté les archives de l’armée concernant la période et sur une toute petite partie d’Alger, là où sévissait le régiment dont je dépendais, j’ai décompté une moyenne de sept attentats par jour, dont la moitié du fait de l’OAS. « Par ailleurs, dans une contribution parue dans le journal en ligne Médiapart, Henri a noté que le rapport de M. Stora évoquait, certes, la violence lors de la conquête de l’Algérie ‘mais semble beaucoup minimiser les enfumades, les répressions, les exécutions sommaires, qui se sont poursuivies férocement à chaque contestation des effets de la barbarie du colonialisme’. »

Bio express

Henri Pouillot, né en 1938, en Sologne, luttera pour obtenir, encore aujourd’hui, en vain, pour que la France reconnaisse et condamne sa responsabilité dans les crimes commis en son nom dans cette période 1952-1962. Il ne cessera de montrer les liens, la filiation entre l’OAS et le FN/RN, et cette dangerosité. La montée de cette nostalgie de l’Algérie française va de pair avec la montée de l’extrême droite en rance, ces 20 dernières années, constate-t-il.

Source : El Watan – 15/03/2025 https://elwatan-dz.com/henri-pouillot-militant-antiraciste-anticolonialiste-et-auteur-les-crimes-francais-en-algerie-sont-abominables