Alain Ruscio fait l’histoire de cette organisation qui joua un rôle décisif dans l’histoire des luttes anticoloniales.

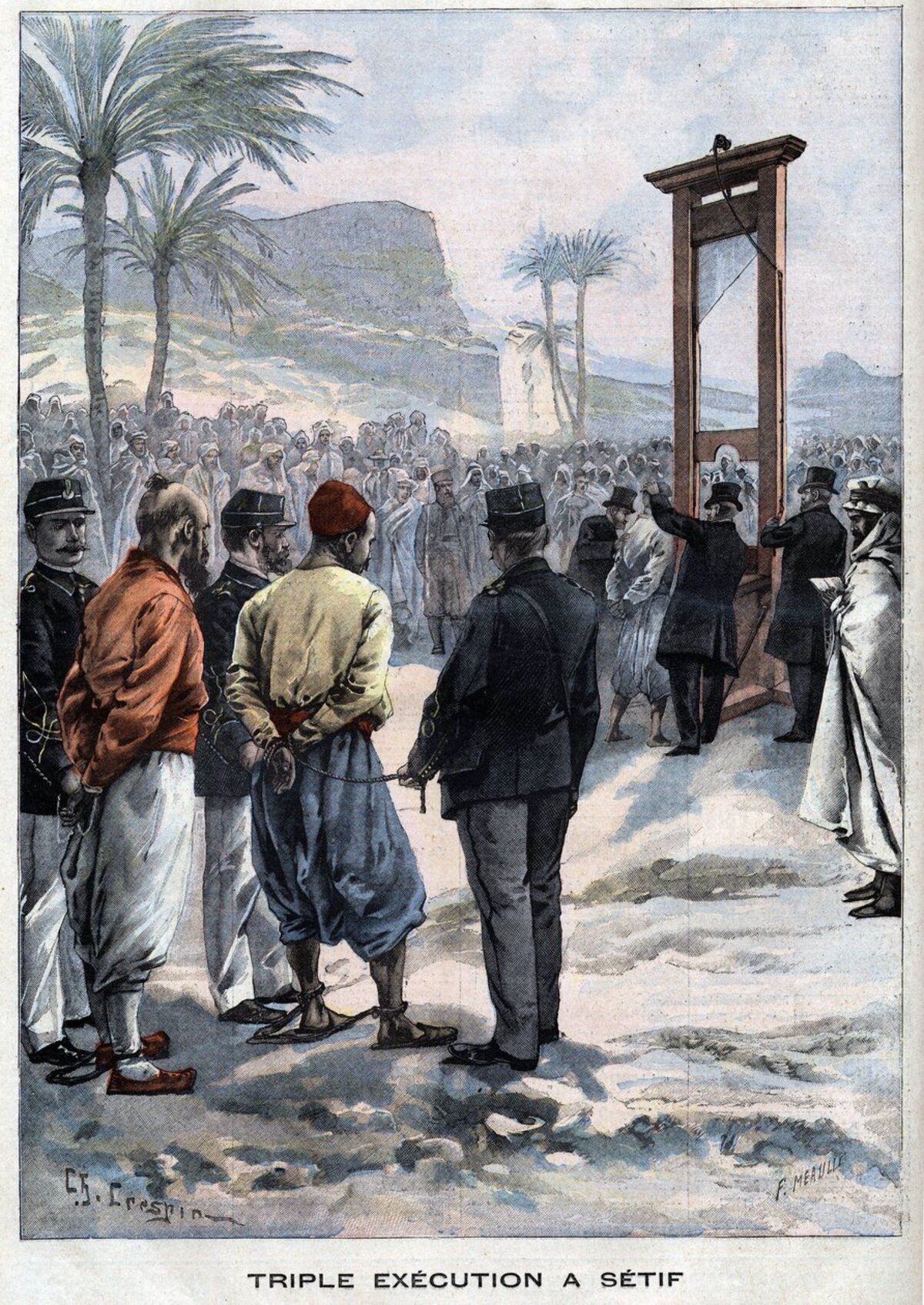

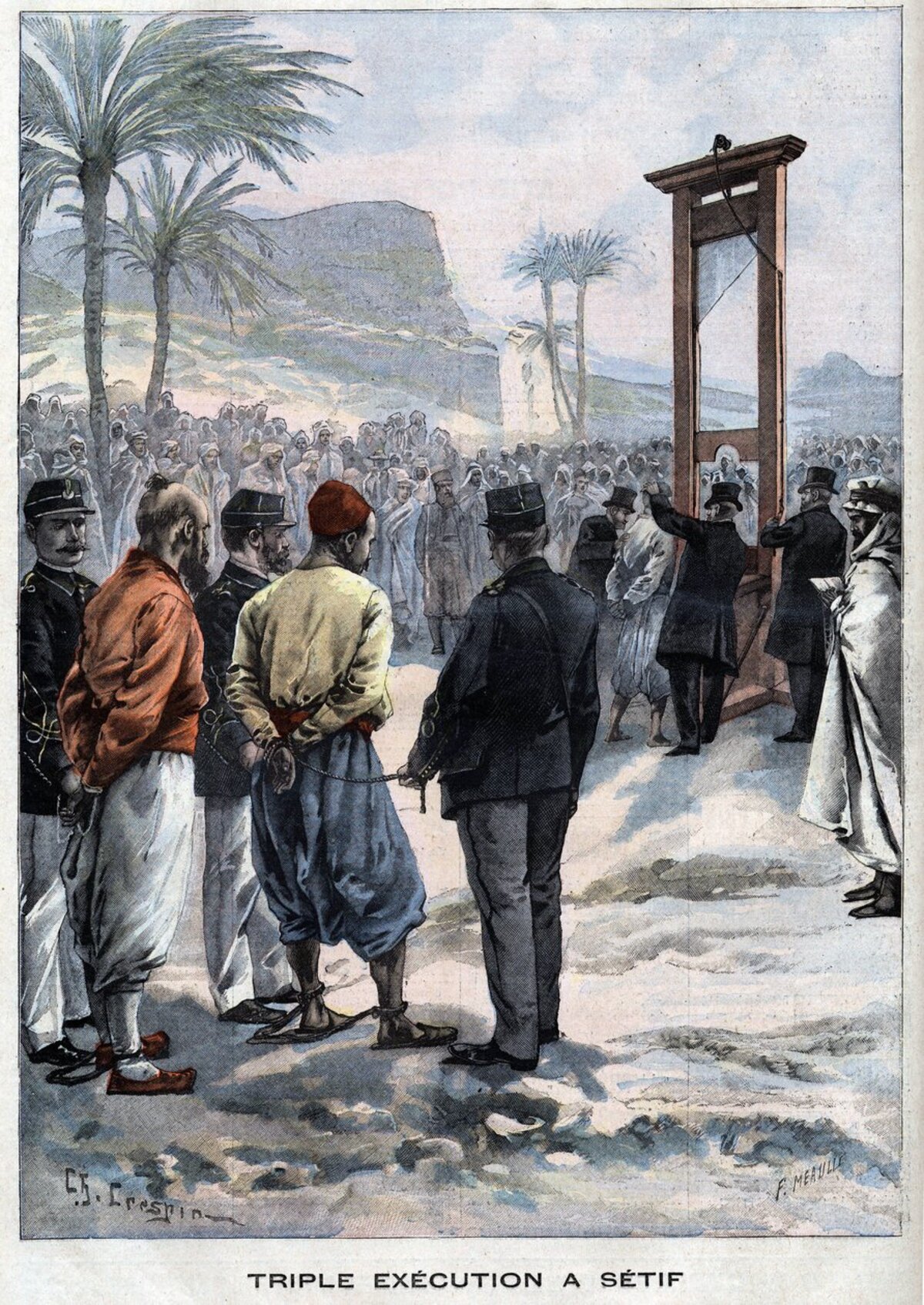

On célèbre en 2026 le centenaire de la naissance en France de l’Étoile Nord-Africaine. L’historien Alain Ruscio expose dans cet article l’histoire de cette organisation qui a eu, dans l’histoire du nationalisme algérien, mais aussi, par delà, dans l’histoire plus générale du colonialisme, une importance exceptionnelle. Pour la première fois, des colonisés maghrébins, sur le sol même de la métropole, exprimèrent l’aspiration à l’indépendance nationale. Née à l’origine au sein de la sphère communiste, sous l’impulsion d’un militant trop oublié, Abdelkader Hadj Ali[1], secondé par Ahmed Mesli, dit Messali Hadj[2], l’Étoile s’en émancipa progressivement, puis connut une rupture brusque avec le PCF. Messali Hadj en devint alors son leader incontesté. Dissoute une première fois par un gouvernement conservateur, refondée, elle fut de nouveau dissoute, cette fois par le gouvernement de Front populaire, en 1937, dont elle avait pourtant signé en 1935 le texte qui avait été à son origine, celui du Rassemblement populaire.

Histoire de l’Etoile Nord-Africaine, par Alain Ruscio

Article publié dans Alain Ruscio (dir.), Encyclopédie de la colonisation française, Les Indes Savantes, 2022, tome 3.

Naissance de l’Etoile Nord-Africaine

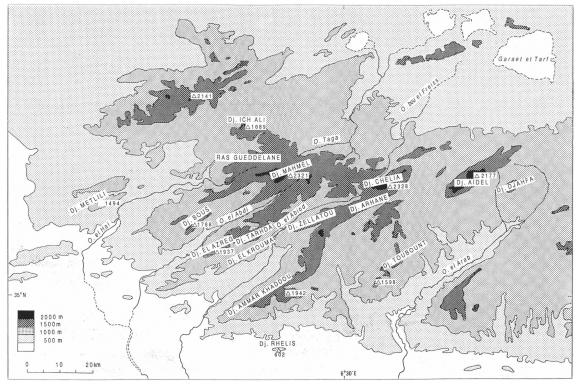

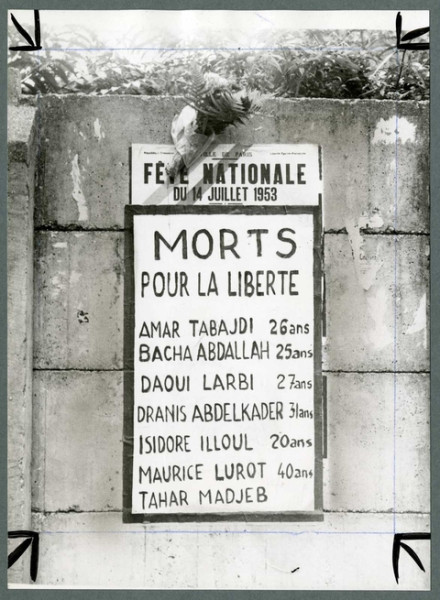

Immédiatement après la Première guerre mondiale, les Algériens de la région parisienne représentent une masse de 15 000 personnes (8 000 à Paris, 7 000 en banlieue)[3]. Le premier embryon connu d’organisation est une société d’aide mutuelle, l’Association de la fraternité islamique. L’Étoile Nord-Africaine (ENA) se serait fondée à partir de ce petit noyau[4].

Abdelkader Hadj Ali, situe la naissance de cette organisation en 1924 : il affirme avoir réuni alors, dans un local parisien appartenant à La Famille nouvelle, 49 rue de Bretagne[5], des militants maghrébins – sans doute seulement algériens – qui fondèrent L’Étoile[6]. Mais cette datation, évoquée un quart de siècle après les événements – et au surplus quasi unique[7] – paraît sujette à caution. On n’en trouve nulle trace, par exemple, dans la presse communiste de 1924.

La plupart des études proposent comme date de création le premier semestre 1926, effectivement au 49 rue de Bretagne, par le noyau militant maghrébin de l’Union intercoloniale[8] qui dans un premier temps fonda une section nord-africaine (le 1er février), devenue formellement L’Étoile le 2 mars, qui tint sa première Assemblée générale constitutive le 20 juin[9].

Ce qui est certain, c’est que l’initiative est partie des milieux communistes, très attentifs au milieu des années 1920 à l’organisation des travailleurs coloniaux en France. Cette paternité n’a jamais été contestée par Messali Hadj dans ses Mémoires[10]. Au sein de la Section Nord-Africaine de la Commission coloniale du PCF, le principal initiateur, Abdelkader Hadj Ali, déjà cité, était secondé par Mohammed Marouf, Mohammed Saïd Si Djilani et le jeune Messali, lui-même membre du PCF depuis l’automne 1925… C’est cette Section qui par exemple, entre septembre et novembre 1926, élabore le programme qui sera présenté en février 1927 à Bruxelles[11] (voir infra).

Malgré cette appellation de nord-africaine, ce furent surtout des éléments algériens qui y militèrent, la principale exception étant Chedly Khaïrallah, membre du Destour tunisien, arrivé en France en novembre 1926 pour y poursuivre des études de Droit. En métropole, il se rapprocha vite, également, du PCF. Mais, repéré, il fut expulsé de France le 27 décembre 1927[12].

La première apparition publique de l’association date du 26 juin 1926[13]. Ce jour-là, boulevard de Belleville[14], Messali prononce le discours principal, probablement afin de ne pas faire apparaître Hadj Ali, trop connu comme communiste. En juillet, rue de la Grange-aux-Belles, dans une salle syndicale célèbre, il monte encore à la tribune pour dénoncer la « parade » que fut l’inauguration de la mosquée de Paris, le jour même[15]. En octobre, par contre, ils animent tous deux un nouveau meeting organisé à la Salle des Ingénieurs civils, qui flétrit « les procédés de la France capitaliste » et qui s’achève par la promesse de lutter « jusqu’à l’indépendance »[16].

Le Congrès de Bruxelles

Quelques mois plus tard, les deux hommes se rendent à Bruxelles, au Congrès de la Ligue contre l’oppression coloniale. Cette réunion, pilotée en sous-main par l’Internationale communiste, est officiellement pluraliste. Dans ces conditions, on peut comprendre que ce ne soit pas Hadj Ali, mais Messali, qui, une fois de plus, prononce le discours – remarqué – au nom de l’Étoile :

« L’indépendance de l’Algérie.

Le retrait des troupes françaises d’occupation.

La constitution d’une armée nationale.

La confiscation des grandes propriétés agricoles accaparées par les féodaux, agents de l’impérialisme, les colons et les sociétés capitalistes privées, et la remise de la terre confisquée aux paysans qui en ont été frustrés, respect de la petite et moyenne propriété ; retour à l’État algérien des terres et forêts accaparées par l’État français.

L’ abolition immédiate du code de l’indigénat et des mesures d’exception.

L’ amnistie pour les emprisonnés, qu’ils soient en surveillance spéciale ou exilés pour infraction à l’indigénat.

La liberté de presse, d’association, de réunion ; les droits politiques et syndicaux égaux à ceux des Français qui sont en Algérie.

Le remplacement des délégations financières élues au suffrage restreint par un Parlement algérien élu au suffrage universel.

L’ accession à l’enseignement à tous les degrés ; la création d’écoles en langue arabe.

L’ application des lois sociales.

L’ élargissement du crédit agricole aux petits fellahs »[17].

On aura noté que Messali présentait des revendications algériennes, et non nord-africaines. Par contre, on sait que le Tunisien Chedly Khaïrallah était également présent à Bruxelles[18].

De retour en France, c’est de nouveau l’option régionale qui est mise en avant. Le programme, publié par le périodique du Mouvement, mettait en avant l’indépendance des trois pays du Maghreb français : « L’indépendance de l’un de ces trois pays n’a de chances d’aboutir que dans le mesure où le mouvement libérateur de ce pays sera soutenu par les deux autres ; chacun des pays est intéressé par la libération des deux autres ; le devoir de tous est donc de soutenir le mouvement d’émancipation totale de chacune des trois nations de l’Afrique du Nord. Ce n’est que par la coordination de leurs efforts, par une liaison intime, par des relations fraternelles effectives, par un soutien moral et matériel, réel et réciproque, que sera victorieuse la lutte pour l’indépendance » (L’Ikdam nord-africain, octobre 1927)[19]. Malgré cette profession de foi, l’Étoile sera essentiellement algérienne, tout au long de son existence.

L’ Étoile connaît un succès grandissant, malgré la répression. Elle est particulièrement active au sein de l’immigration algérienne en France. On estime qu’elle a dans les années 1930 de l’ordre de 4 000 adhérents[20].

La prise de distance avec les communistes

C’est également à ce moment que les dirigeants de l’ÉNA – où Messali vient de prendre une dimension nouvelle – souhaitent abandonner le tête-à-tête avec le seul PCF. À partir de l’automne 1927, d’ailleurs, Messali n’est plus appointé par ce Parti. Cette prise de distance a probablement dû se faire par consentement mutuel, les communistes n’aimant guère des compagnons de route peu soumis à leurs directives, Messali fuyant désormais le tête-à-tête, rencontrant par exemple des éléments de la SFIO, dont Daniel Guérin ou Robert Longuet[21].

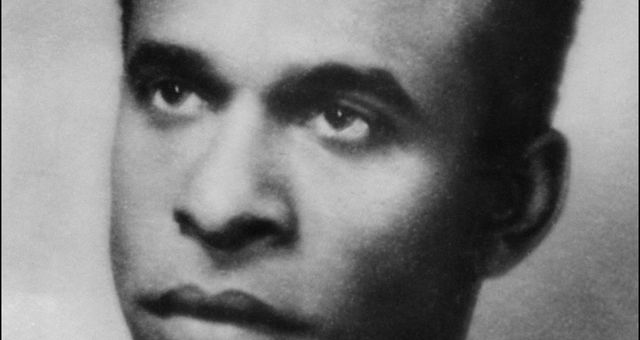

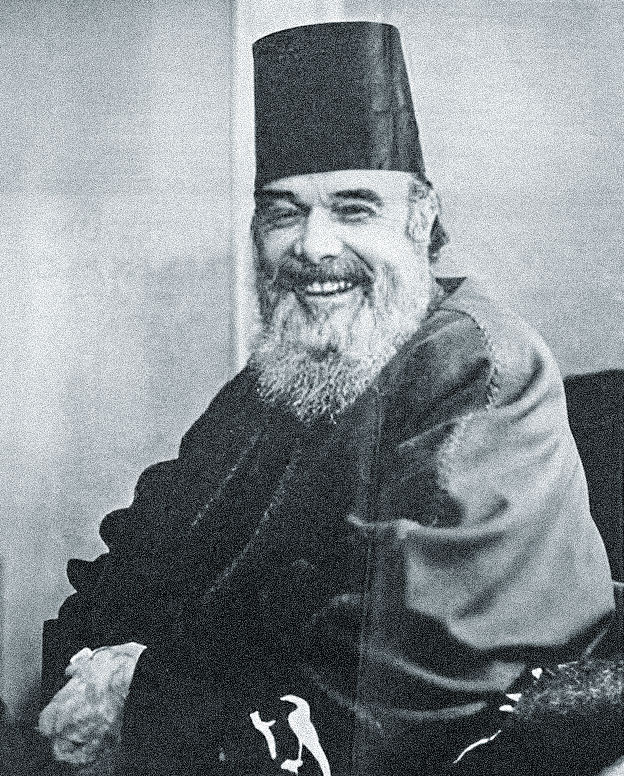

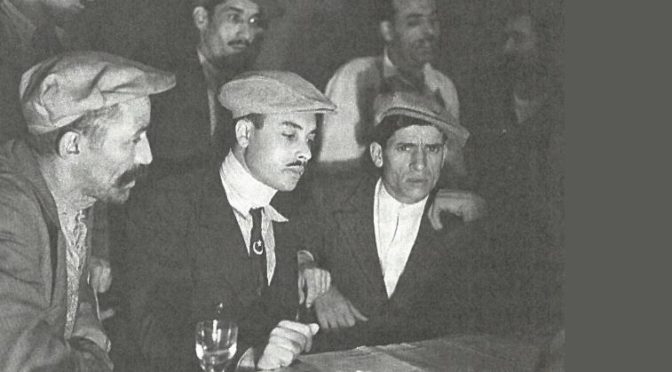

Messali Hadj dans les années 1950

Malgré la prise de distance organisationnelle, les relations entre militants de l’Étoile et du PCF sont à ce moment encore bonnes, ne serait-ce que face à la répression. Le 25 juin 1934, l’Étoile tient un meeting interdit, prétexte à une première dissolution. Messali Hadj et d’autres dirigeants sont interpellés. Occasion d’une série de procès – au cours desquels les inculpés sont défendus par les avocats dépêchés par la SFIO, Robert et Jean Longuet, Edouard Depreux et Antoine Hajje[22] – qui aboutiront finalement à l’annulation de ces sanctions.

Dès avant la victoire du Front populaire, les responsables de l’ÉNA se rallient à la cause antifasciste. Ils appellent les ouvriers algériens à participer à la grève du 12 février 1934. Ils signent le 19 août un Pacte d’unité d’action avec le PCF, le Secours Rouge et la Ligue anti-impérialiste. Le 22 novembre, figurent côte à côte, à la Mutualité, des responsables de l’ÉNA (dont Amar Imache et Émilie Buquant, Madame Messali, son mari étant en prison) et des responsables socialistes (Jean Longuet) et communistes (André Berthon et André Ferrat).

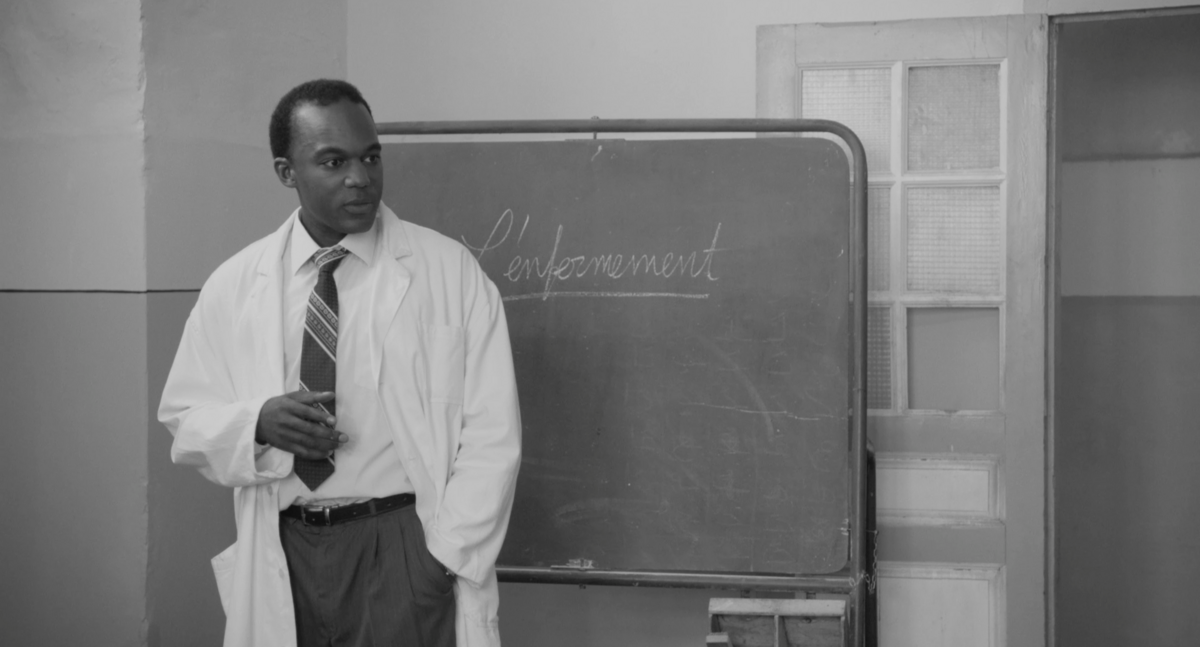

Militants de l’ENA dans un café

Lorsque l’Humanité évoque les nationalistes, ils sont des camarades : « Le camarade Imache Amar, secrétaire de l’Étoile Nord-Africaine (…) a été condamné en vertu des lois scélérates pour un discours prononcé en septembre 1934, à Paris sur les événements de Constantine. Jusqu’à ce jour, le cinquième depuis son incarcération, nous n’avons pu avoir aucune nouvelle de notre camarade… » (L’Humanité, 20 novembre 1935)[23]. Nouvelle protestation publique le 11 décembre :« Plus de six cents travailleurs, en majorité nord-africains, assistaient, hier soir, à la réunion organisée 18, rue Cambronne, pour protester contre la menace de dissolution de l’Etoile Nord-Africaine. MM. Berthon et Hajje, un représentant de la race nègre, Ben Slimane, du Comité tunisien Aïtal et Ferrat pour le Parti communiste, s’élevèrent avec vigueur contre la procédure employée contre l’Etoile Nord-Africaine, dont les dirigeants passent aujourd’hui devant le tribunal, en. vue de la dissolution de cette organisation. La salle fut unanime pour exiger le droit d’organisation en faveur des travailleurs nord-africains, l’annulation des poursuites contre l’Etoile[24]… »[25].

Au VIIIème Congrès du PCF encore, en janvier 1936[26], André Ferrat[27] prône « la défense de l’Étoile nord-africaine menacée de dissolution »[28].

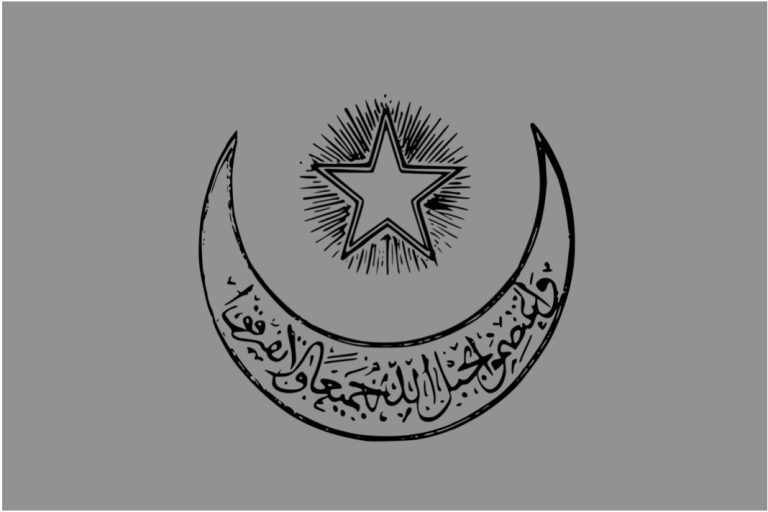

Le Front populaire

À partir de juin 1936, Messali est invité à parler lors des meetings réunissant communistes, socialistes et patriotes de diverses colonies françaises. Les militants de l’Étoile descendent dans la rue : lors de la grande manifestation du 14 juillet 1935, elle forme un cortège compact intégré, mais autonome. L’Étoile se permet même d’arborer à cette occasion son drapeau – qui deviendra celui de l’Algérie indépendante, trente ans plus tard. La presse conservatrice du lendemain évoque les « nombreux nord-africains » du cortège[29], sans toutefois signaler ce drapeau. Même présence l’année suivante, avec des mots d’ordre précis : « Libérez l’Afrique du Nord, libérez la Syrie, libérez le monde arabe »[30]. L’alliance avec la gauche française est revendiquée. Mais le langage de Messali ne change pas : le peuple algérien doit compter avant tout sur ses propres forces. C’est ce qu’il dit lors d’un célèbre meeting du Congrès musulman[31], au stade municipal d’Alger : « J’ai entendu tout à l’heure les orateurs qui m’ont précédé dire avec combien d’égards et de bienveillance ils ont été reçus en France par le gouvernement de Front populaire ; je ne veux pas discuter ou amoindrir l’atmosphère dans laquelle cette réception s’est déroulée, mais je dis que le peuple algérien se doit d’être vigilant. Il ne suffit pas d’envoyer une délégation présenter un cahier de revendications, ni trop se leurrer sur les réceptions et attendre que les choses se réalisent toutes seules. Mes frères, il ne faut pas dormir sur vos deux oreilles maintenant et croire que toute l’action est terminée, car elle ne fait que commencer. Il faut bien vous organiser, vous unir au sein de vos organisations, pour être forts, pour être respectés et pour que votre voix puissante puisse se faire entendre de l’autre côté de la Méditerranée. Pour la liberté et la renaissance de l’Algérie, groupez-vous en masse autour de votre organisation nationale, l’Étoile Nord-africaine, qui saura vous défendre et vous conduire dans le chemin de l’émancipation » (2 août 1936)[32]. Messali est le seul orateur à critiquer ouvertement les revendications assimilationnistes du type « suppression du Gouvernement Général de l’Algérie… rattachement de l’Algérie à la France ». Il combat l’idée d’une « représentation parlementaire » accrue à Paris, mais exige la création d’un « parlement algérien où tous les éléments qui peuplent l’Algérie seront représentés au prorata de leur nombre et où seront examinés tous les problèmes algériens ». Il est de fait le seul à demander « l’indépendance de l’Algérie »[33].

Ce discours est d’une importance historique. Même si l’intermède de la possibilité d’une expression publique libre fut de courte durée, Messali en profita pour lancer, le premier sur le sol algérien depuis des décennies, ce mot, Indépendance, qui devait ensuite laisser tant de traces dans les esprits. En 1992, lorsque Mohamed Boudiaf fut un court temps président du Haut-Comité d’État, une journaliste algérienne lui demanda quel phénomène historique avait le plus influence sa génération, de la Révolution française de 1789 à celle des Soviets de 1917, il répondit : « Nous n’avons ni copié ni importé sur les révolutions russe ou française. La Révolution algérienne du 1er Novembre 1954 est née le 2 août 1936 au Stade municipale d’Alger autour de Messali Hadj »[34].

Ensuite, Messali lance ce nouvel appel : « Peuple algérien, si tu veux vivre et vaincre, organise-toi. Cette organisation existe, elle s’appelle l’Étoile nord-africaine, elle mène la bataille depuis dix ans, et c’est elle seule qui a sauvé l’honneur de l’Algérie au moment où tout le monde se taisait, elle seule a élevé la voix pour protester contre les horreurs de l’impérialisme et a osé, avec courage et dignité, rappeler le peuple arabe à son devoir national. Cette organisation fait appel à vous, à votre sentiment patriotique et islamique, pour vous dire que c’est bien le moment de vous organiser, de vous grouper, de vous unir solidement pour jouer le rôle qui s’impose à vous. L’occasion qui s’offre à nous actuellement est unique, les circonstances actuelles sont favorables à nos revendications et à notre émancipation. Individuellement, nous porterons la responsabilité sur nous si nous commettons le crime de laisser ce moment qui ne se présente pas souvent. L’Étoile nord-africaine a des sections dans toute l’Algérie, adhérez à ces sections (…). Je voudrais pénétrer dans votre cœur pour vous ancrer l’amour de votre patrie, la dignité et l’amour de votre organisation qui, seule, est capable de sauver notre pays de cette honte et de cette pieuvre qui voudrait étouffer notre existence » (Appel, septembre 1936)[35].

La rupture

Mais, face à la timidité des mesures envisagées, des fractures ne tardent pas à réapparaître. Le plan dit Blum-Viollette[36], par exemple, est l’objet de nombreuses divergences, les socialistes y voyant une réforme de poids, les communistes un premier pas, les nationalistes algériens radicaux un instrument de division entre élite et peuple. Les partis du Front populaire commencent alors une campagne contre Messali et l’ÉNA. La presse communiste y participe activement.

Le 26 janvier 1937, le gouvernement de Front populaire dissout l’Étoile, en vertu des lois contre les ligues factieuses. Le 29, le sous-secrétaire d’État à l’Intérieur, Raoul Aubaud expose devant les sénateurs les raisons de l’attitude gouvernementale : l’ÉNA, dirigée par « l’aventurier » Messali, a fait preuve d’action séparatiste sous une influence étrangère : « Nous avons bien senti qu’il y avait un lien dangereux entre l’action de l’Etoile nord-africaine et des tentatives de division venues du dehors ». En cette période où tous les regards étaient fixés sur la guerre d’Espagne, le message était clair : les puissances fascistes inspiraient l’Étoile. Aubaud poursuivait : « Le Gouvernement, ayant suivi attentivement l’évolution de cette association, a donc pris cette mesure de dissolution au moment voulu, dans l’instant même où l’Etoile nord-africaine est rejetée par les populations musulmanes ». Il est félicité par le sénateur d’Alger Paul Cuttoli : le gouvernement a enfin compris qu’il fallait faire preuve d’énergie face à « l‘Étoile nord-africaine, association criminelle qui, sous le couvert de venir en aide aux musulmans réfugiés dans la métropole, dissimulait une organisation nettement séparatiste, dirigée contre la France ». L’organe du Parti socialiste, le lendemain, rendant compte de cette intervention, ne signale même pas le passage sur la dissolution de l’ÉNA[37]. Robert Deloche, chargé de la question algérienne au PCF, un proche de Maurice Thorez, soutient cette attitude, même s’il demande des mesures similaires contre les factieux. Le journal communiste franchit un nouveau pas en se félicitant, le 29 août, de l’arrestation de Messali et de ses compagnons[38]. Ceux qui étaient encore peu de mois auparavant des « camarades » sont devenus des « trotskistes », des « auxiliaires du fascisme » menant une « politique aventurière inspirée par le trotskiste Ferrat » (celui-là même qui naguère dirigeait la section coloniale, désormais exclu).

Ce qui vaudra aux socialistes et aux communistes cette réplique cinglante : « lls nous ont trahis. Le Front populaire est parjure. Le Front populaire a immolé un de ses membres avec l’appui des communistes. L’Étoile nord-africaine, adhérente au Front populaire vient d’être dissoute par ce même Front populaire ! Le parti politique qui avait le plus recherché l’accord avec nous et sur qui beaucoup des nôtres croyaient pouvoir compter, s’est fait l’adversaire acharné et le complice du gouvernement qui vient de nous dissoudre (…). Allons donc, Messieurs les “camarades prolétaires“ (…), messieurs les “défenseurs des opprimés“, vous avez la main près du manche, frappez. Mais frappez fort car nous sommes durs à mourir. D’autres, comme vous le savez, ont déjà suffisamment cogné sans résultat ; vos coups, même donnés en traître, ne feront que nous rendre plus vigoureux. Et quelle que soit l’issue du combat, nous serons vainqueurs. D’abord parce que l’Algérie et les Algériens sont nôtres, ensuite parce que l’opinion française elle-même vous confondra et vous condamnera si votre conscience ne vous inflige pas le châtiment d’avoir renié votre doctrine, piétiné vos promesses et parjuré le serment du 14 juillet 1935 : “La paix, le pain et la liberté“. “La liberté pour tous“. Mais vous ne la voulez que pour vous et pour vous seulement » (Amar Imache, Tract, février 1937)[39].

En fait, seuls protestèrent les militants de l’extrême gauche, trotskystes ou syndicalistes de La Révolution Prolétarienne (Jean-Paul Finidori, La Révolution Prolétarienne, 10 février 1937)[40].

Messali Hadj et les siens ne s’en laissèrent pas compter et fondèrent dans la foulée le Parti du peuple algérien (PPA). Ce qui leur vaudra évidemment une accusation de reconstitution de Ligue dissoute et, dans la foulée, une arrestation, le 27 août 1937 : « Sur instruction du parquet d’Alger, la police a arrêté les nommés Messalj Hadj Mohamed, commerçant, Mestoul Mohamed ben Boualem, serrurier, Khalifa ben Omar, chômeur, Laouel Hocine, Bakaria Moufdi, représentants, et Guerafa Brahim, épicier, qui seront poursuivis pour reconstitution de ligue dissoute, provocation des Indigènes au désordre, et manifestation contre la souveraineté française en Algérie. Messali Hadj Mohamed n’est autre que l’ancien président de la ligue “l’Étoile Nord-Africaine, dissoute par décret du gouvernement. Pour lutter malgré tout contre “l’impérialisme, l’oppression, la misère et le colonialisme français“, Messali. Hadj Mohamed avait regroupé ses partisans en un parti appelé “Parti du peuple algérien et des amis d’El Ouma“. » (Le Figaro, 29 août 1937)[41].

Mais aucune arrestation, aucune dissolution, dans l’Histoire, n’a jamais arrêté un mouvement porteur des aspirations majoritaires d’un peuple.

[1] Abdellah Righi, Hadj Ali Abdelkader, pionnier du mouvement révolutionnaire algérien, Alger, Casbah Éd., 2006 ; René Gallissot, Notice « Abdelkader Hadj Ali », in Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Le Maitron, Maghreb, Vol. Algérie, Engagements sociaux et question nationale. De la colonisation à l’indépendance de 1830 à 1962, Paris, Les Éd. de l’Atelier, 2006

[2] Benjamin Stora, o.c.

[3] Jean Brassac, « Les Indigènes algériens à Paris », Le Figaro, 19 février 1924

[4] Mahfoud Kaddache, o.c. (thèse cependant contestée par Benjamin Stora, Ils venaient d’Algérie : l’immigration algérienne en France, 1912-1992, Paris, Libr. Arthème Fayard, 1992).

[5] Cette adresse était effectivement celle d’un haut lieu de l’histoire socialiste, puis communiste. Il y avait là un restaurant coopératif, puis des locaux de réunion dans les étages.

[6] Lettre à La République Algérienne (UDMA), 24 décembre 1948, cité par Ahmed Mahsas, o.c.

[7] Amar Ouzegane, ancien secrétaire général du PC Algérien, rallié ensuite au FLN, retient la même date, mais sans aucune référence (Le meilleur combat, Paris, Julliard, 1962).

[8] Voir cette entrée. Son principal fondateur avait été Nguyen Ai Quoc / Ho Chi Minh en 1921. Mais Quoc n’était plus en France en 1926

[9] Charles-Robert Ageron, art. cité

[10] Mémoires, 1898-1938, Texte établi par Renaud de Rochebrune, Paris, Éd. JC Lattès, 1982

[11] Jacques Choukroun, Le Parti communiste en Algérie de 1920 à 1936 (du Congrès de Tours au Front populaire), Thèse pour le Doctorat de III è cycle, Univ. de Provence, Centre d’Aix, 1985

[12] Mustapha Kraiem, Pouvoir colonial et Mouvement national. La Tunisie des années Trente, Tunis, Éd. Alif, Coll. Savoir, 1990

[13] Messali Hadj, Mémoires, o.c.

[14] Id.

[15] L’Humanité, 15 juillet 1926

[16] L’Humanité, 8 octobre 1926

[17] Congrès de la Ligue contre l’oppression coloniale, Bruxelles, 10-14 février, cité par Claude Collot & Jean-Robert Henry (dir.), Le Mouvement national algérien. Textes, 1912-1954, Paris, Éd. L’Harmattan, 1978

[18] Mustapha Kraiem, o.c.

[19] Cité par Mahfoud Kaddache, o.c.

[20] Nora Benallègue-Chaouia, Algérie. Mouvement ouvrier et question nationale, 1919-1954, Alger, Off. des Publications Universitaires, 2004

[21] Meeting, 28 octobre 1934, Le Populaire de Paris, 29 octobre

[22] « Le procès de l’Étoile nord-africaine », Le Populaire de Paris, 17 mai 1935

[23] « Où est Imache Amar ? »

[24] Suivaient d’autres revendications

[25] « Contre la dissolution de l’Étoile Nord-Africaine »

[26] 23 janvier 1936, L’Humanité, 25 janvier

[27] Jean Maitron & Claude Pennetier, Notice « André Ferrat », in Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, IV è partie, Vol. 27, Paris, Éd. Ouvrières, 1986

[28] Mais Ferrat est évincé du Bureau politique au terme de ce congrès, puis sera exclu du PCF en juillet

[29] Le Matin, 15 juillet

[30] Benjamin Stora, Messali Hadj, 2004.

[31] Voir cette entrée

[32] Meeting du Congrès musulman algérien, cité par Mohamed Mestoul, « Messali Hadj à Alger en 1936. Souvenirs », in Réflexions. Messali Hadj. Parcours et Témoignages, 1898-1998, Alger, Casbah Éd., 1998

[33] D’après le compte-rendu de son discours in L’Écho de la presse musulmane, Alger, 5 septembre 1936

[34] Cité in Site Internet Forum Algérie, août 2008

[35] El Ouma, septembre-octobre 1936, cité par Mahfoud Kaddache, o.c.

[36] Voir cette entrée

[37] « Le problème algérien devant le Sénat », Le Populaire, 30 janvier 1937

[38] « Six trotskistes arrêtés à Alger pour reconstitution de ligue dissoute »

[39] In La Lutte Ouvrière, n° 30, février 1937, cité in Front populaire et colonialisme, Dossier, Centre d’Études et de Recherches sur les Mouvements Trotskyste et Révolutionnaires Internationaux (CERMTRI), Cahier n° 93, juin 1999

[40] « Une atteinte à la liberté »

[41] « L’ancien président de l’Etoile nord-africaine est arrêté »

Bibliographie

* Ahmed Mahsas, Le mouvement révolutionnaire en Algérie, de la Première guerre mondiale à 1954, Paris, L’Harmattan, 1979

* Benjamin Stora, Messali Hadj, 1898-1974, Paris, Le Sycomore, 1982.

* Charles-Robert Ageron, « La naissance de l’Étoile nord-africaine », in L’Étoile nord-africaine et le mouvement national algérien, Actes du Colloque, février-mars 1987, Publ. du Centre culturel algérien, Paris, 1988.

* Omar Carlier, « Mémoire, mythe et doxa de l’État en Algérie. L’Étoile nord-africaine et la religion du Watan », Vingtième siècle, Revue d’histoire, Vol. 30, n° 30, 1991.

* Mahfoud Kaddache, Histoire du nationalisme algérien, Vol. I, Paris, Éd. Paris-Méditerranée, Alger, Éd. EDIF, 2003.

* Jacques Simon, L’Étoile nord-africaine (1926-1937), Paris, L’Harmattan, Coll. CRÉAC Histoire, 2003.

* Kamel Bouguessa, Aux sources du nationalisme algérien, Alger, Casbah Éd., 2013 * Djanina Messali-Benkelfat, Une vie partagée avec Messali Hadj, mon père, Paris, Riveneuve Éd., 2013.

Source : Histoire coloniale et postcoloniale – Edition du 03 janvier au 15 janvier 2026 https://histoirecoloniale.net/il-y-a-cent-ans-naissait-letoile-nord-africaine-par-alain-ruscio/