Maura McCreight et Elaine Mokhtefi nous racontent l’histoire retrouvée en 2018 d’une jeune journaliste californienne dans les maquis de l’ALN.

Maura McCreight et Elaine Mokhtefi, que Christiane Chaulet Achour présente dans un post-scriptum à leur texte, nous racontent l’histoire retrouvée de Kathryn Mathews Degraff/Updegraff (1926-2018), jeune journaliste californienne qui séjourna dans les maquis de l’ALN en Algérie et dont on a retrouvé en 2018 les photos jusque-là inconnues.

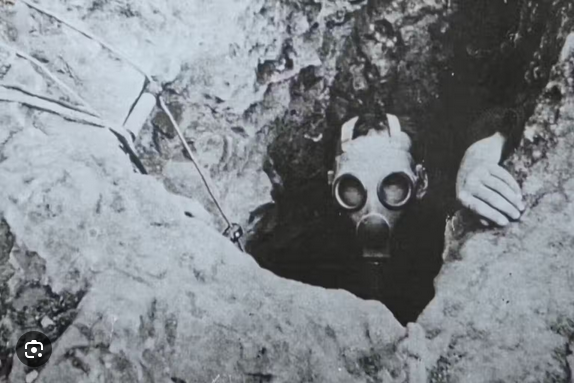

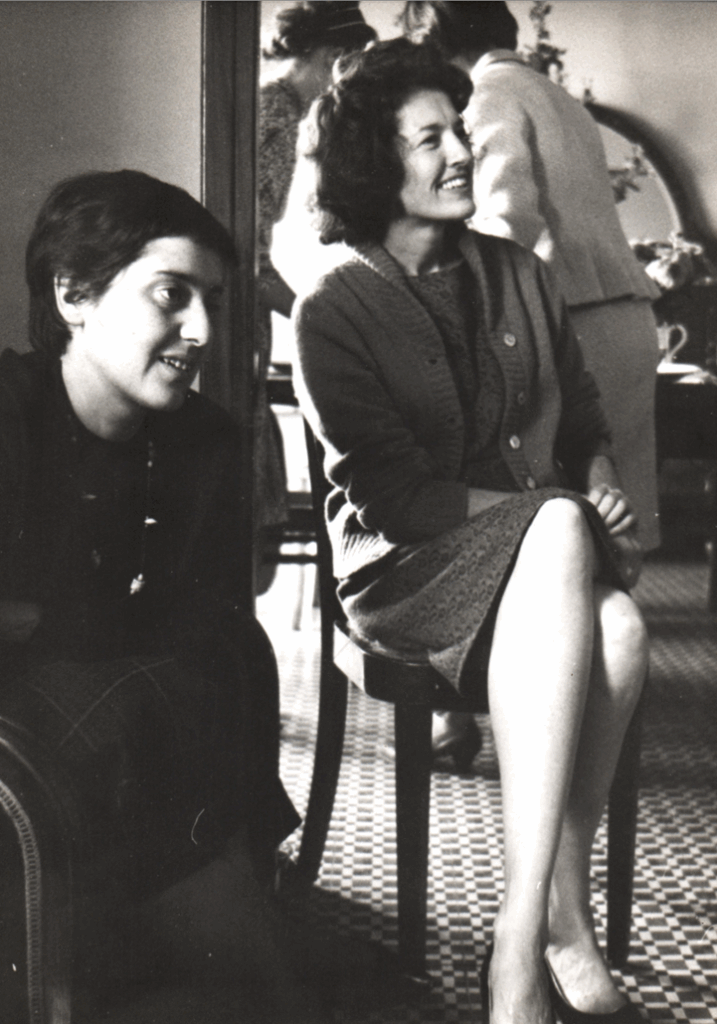

Photo Kathryn Mathews Degraff/Updegraff (voir ci-dessous)

Kathryn Mathews Degraff/Updegraff (1926-2018). Algérie, Histoire retrouvée par Maura McCreight et Elaine Mokhtefi

En 1957, dans les montagnes de l’est de l’Algérie, des avions militaires français survolent de très près une jeune femme. L’un d’eux vole si bas, au niveau des arbres, qu’elle arrive à voir le visage du pilote et les mitrailleuses attachées aux ailes de l’avion. Elle sait qu’elle devrait se raidir, rester immobile, mais elle est trop effrayée. Elle plonge dans un fossé et s’allonge dans une rigole. Elle courbe son dos dans l’attente d’une rafale et crie, à haute voix : « Mon Dieu, j’ai peur! »

L’ avion rôde au-dessus d’elle… puis s’en va.

La jeune femme s’appelle Kathryn Updegraff. Elle est américaine et joue à la journaliste dans l’espoir de dire au monde en image, avec film et photo, que les Algériens sont en guerre contre la France coloniale, qu’ils luttent pour leurs vies et pour l’indépendance de leur pays. C’est une guerre qui a débuté il y a près de trois ans et semble interminable. De fait elle ne prendra fin que cinq ans plus tard…

Kathryn a grandi en Californie. Elle est sensible, intelligente, perspicace. Elle est grande pour une femme… statuesque! Et elle est belle. Pendant ses études à Berkeley en Californie, Kathryn a appris l’existence d’Ibn Khaldoun (1332-1406), philosophe et sociologue arabe du XIVe siècle, né à Tunis. Sa vie et ses idées ont passionné Kathryn. En 1955, attirée par les réalités de la politique et la dynamique économique et sociale des théories soutenues par Ibn Khaldoun, elle a changé le sujet de ses études, la religion médiévale, pour les théories fondamentales d’Ibn Khaldoun. Elle s’est mise à l’étude de l’Afrique du Nord, en particulier de l’Algérie ; son passé, son peuple et la guerre d’indépendance dont la presse occidentale parlait si peu.

Kathryn, une fois sa maîtrise terminée, est partie pour New York pour être plus près des nouvelles, des contacts et du travail humanitaire. Elle est engagée par l’UNICEF et, très rapidement, elle découvre le Bureau Algérien, situé près de l’ONU ; il était le point central pour toute information sur la guerre d’Algérie. Ce Bureau a été fondé par Hocine Ait-Ahmed et M’hamed Yazid en 1955 pour faire connaitre les buts de la guerre et ses origines en condamnant la France pour sa politique de torture, d’assassinat et de misère, infligée au peuple algérien. Il faudra attendre 1960 pour que les Nations Unies adoptent une résolution condamnant le colonialisme. Il faudra encore un an pour que cette institution adopte une résolution en faveur de l’indépendance de l’Algérie.

Kathryn ne savait probablement pas que les avions qui la survolaient et auraient pu mettre fin à sa vie étaient d’origine américaine, avaient été fabriqués aux Etats-Unis, puis transportés en France pour contribuer à la guerre que menait ce pays contre l’Algérie. Peu de gens connaissait ce fait à l’époque.

Les exploits de Kathryn sont restés inconnus depuis soixante-huit ans, presque trois quarts de siècle. On l’a à peine entendu, sa force et son courage sont restés ignorés ainsi que son habileté technique, sa volonté de risquer sa vie pour la liberté du peuple algérien. Les yeux du monde, notamment les yeux des Algériens n’ont jamais contemplé ses photos et vu leur importance singulière.

Son travail est particulièrement révélateur de la participation de femmes algériennes dans l’ALN (Armée de Libération nationale), un hommage non seulement à leur courage mais aussi à leur compétence en tant qu’infirmières-soldats, et comme soigneuses des populations locales et refugiées. « Les Algériens ne savent pas ce que veut dire ‘la peur’, et leur manque de peur est contagieux », écrivait Kathryn.

L’ histoire de Kathryn mérite d’être racontée et entendue. Elle était déterminée à entrer dans le maquis algérien et à faire son possible pour créer les documents qui diraient au monde que le peuple algérien combattait et mourait pour sa liberté. Elle avait besoin de trouver les moyens pour le faire. Elle a répondu à une annonce pour enseigner la littérature anglaise dans une école de jeunes femmes à Istambul et elle a été recrutée. Elle serait ainsi plus près de l’Afrique du Nord ; elle aurait un salaire, des vacances d’été et suffisamment d’argent pour se procurer l’équipement photographique et cinématographique…

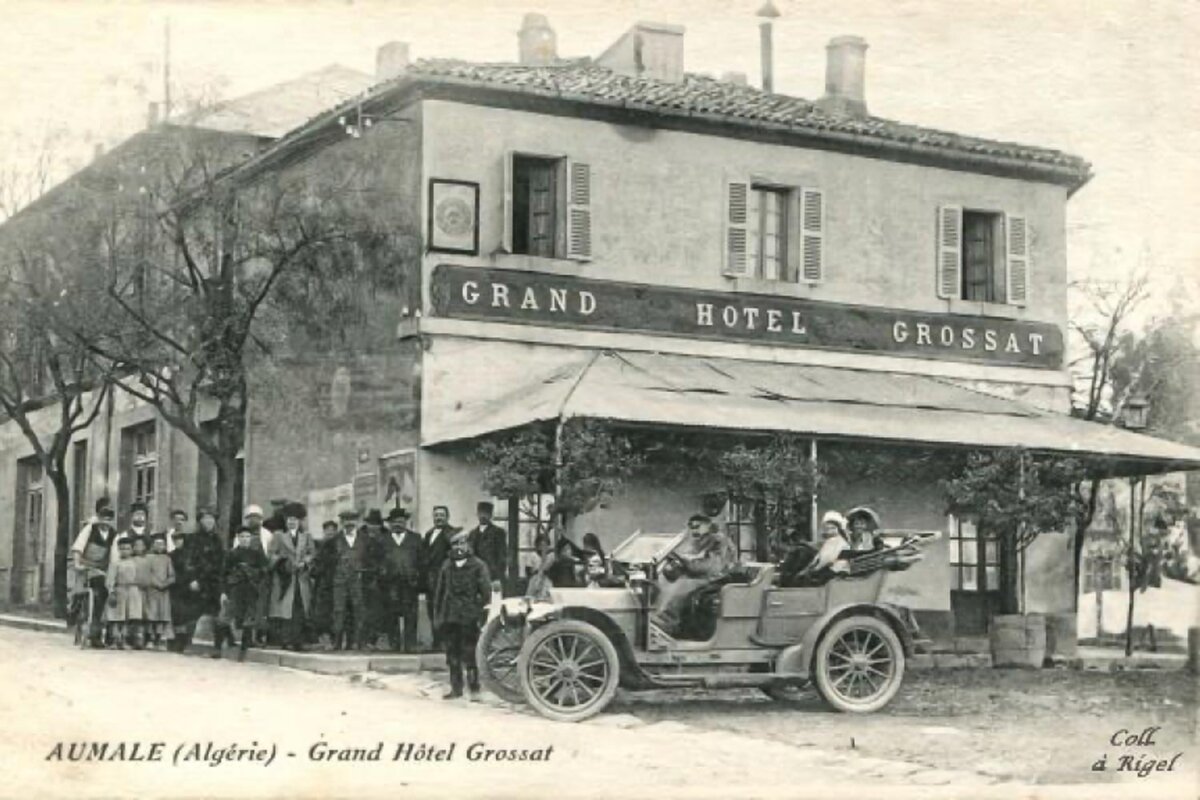

À l’époque, les avions qui transportaient des passagers à travers l’Océan Atlantique ne faisaient que commencer à s’organiser. On prenait le bateau, ce qu’allait faire Kathryn. Elle ignorait que cette traversée n’était que la première étape d’un voyage plus long vers l’Algérie. Sur la photo, elle est debout au deuxième étage et lève sa main, de façon énergique, pour s’assurer que la personne derrière l’appareil de photo la voit bien. Sur le dos de la photo, en encre à peine visible, il est écrit : « Departure NY 1957 ». Le geste est solitaire mais résonne. Nous pouvons presqu’entendre une voix crier : « Kathryn! Fais attention à toi! » L’étude de l’image nous invite à prendre la place d’un ami ou d’un proche resté sur place et qui hésite entre l’envie de prendre part au voyage et la détermination de rester jusqu’à ce que le bateau lève l’ancre.

L’ excitation de Kathryn nous gagne. Elle part pour l’Italie. Pour atteindre le port près de Rome, elle mettra trois ou quatre semaines. Ensuite, elle doit prendre un autre bateau pour traverser la Méditerranée jusqu’à Tunis où elle est attendue. M’hamed Yazid et Abdelkader Chanderli du bureau FLN de New York avaient avisé le quartier général du Front à Tunis qu’elle arrivait. Un chauffeur l’attend et la conduit au ministère de l’Information ou elle est accueillie officiellement.

Au cours de ses rencontres, Kathryn se rend compte de tout ce que l’on attend de son séjour du point de vue journalistique ; des attentes qui dépassaient ses moyens : « Dans ma tête je me disais que j’espérais être à la hauteur ; que je pourrais écrire quelques bons articles et qu’ils seront publiés. Si je ne réussissais pas, je vais avoir le sentiment d’être un imposteur… Me voici le premier jour en Tunisie, dans le bureau du ministre, Mademoiselle Rien du Tout, avec, à mon crédit, deux petits articles minables dans des revues et quelques articles de journal d’aucune portée, recevant, de la part de ceux qui me reçoivent, toute la courtoisie et la considération qu’un prix Pulitzer aurait droit de recevoir. On met à ma disposition toutes les facilités de l’administration… Je me trouve soudainement au centre de l’océan. Je dois apprendre à nager…. »

Le voyage de Kathryn a coïncidé avec une période durant laquelle la direction algérienne, consciente de la nécessité du soutien international, avait décidé d’ouvrir le pays aux journalistes du monde entier. Kathryn devait apprendre que quatre autres Américains avaient été en Algérie en même temps qu’elle. Elle ne les a pas rencontrés, pas même l’autre femme américaine, la photo-journaliste Dickey Chapelle du Wisconsin, qui était reçue par le Bataillon Scorpion dans les montagnes de l’Atlas. Cependant, la trajectoire de leurs photos et articles auraient le même destin. La France, soutenue par les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux bloquait les informations sur la guerre dans la presse occidentale. Le peuple américain allait ignorer les exceptionnels événements qui avaient lieu en Afrique du Nord.

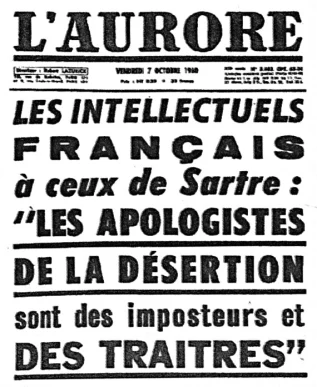

L’ État français présentait la guerre comme une simple manifestation. Les jeunes Français qui partaient en guerre croyaient faire leur service militaire ! Comme l’a révélé l’historienne Raphaëlle Branche dans son livre Papa, qu’as-tu fait en Algérie?, beaucoup de jeunes recrues n’ont pas réalisé qu’ils partaient en guerre ; ils n’étaient pas prêts pour la violence qu’ils allaient affronter et dont ils allaient être les acteurs. Pendant que le FLN ouvrait le pays à des journalistes du monde entier, l’État français restait une forteresse de contrôle colonial, même pour ses propres soldats qui ne se rendaient compte qu’on les avait envoyés faire la guerre que lorsqu’ils se trouvaient sur le terrain…

Kathryn est partie le plus vite possible pour la frontière algéro-tunisienne avec trois soldats de l’armée de libération. Ils se sont arrêtés dans une base de repos, ont déjeuné avec les hommes stationnés là et ont appris qu’une unité militaire française avait pris position en haut d’une colline qui surplombait la base de repos ainsi que la vallée que Kathryn et ses accompagnateurs auraient à traverser.

Kathryn et Youssef, son garde de corps et interprète, qui était aussi officier des renseignements, sont partis vers la frontière en voiture, frontière pas encore été électrifiée par les Français. Avec les trois soldats, ils ont traversé à pied et sont partis vers le quartier général du Seconde Bataillon de la Zone Est : ils devaient rencontrer l’unité médicale de femmes-soldats. En haut d’une colline ils ont rejoint les infirmières et le capitaine du bataillon qui était en train d’observer les troupes françaises de l’autre coté de la vallée. Le capitaine estimait que les Français n’avaient pas l’intention d’attaquer tout de suite.

D’autres soldats et officiers ont rejoint le groupe. Le repas du soir a eu lieu à l’intérieur autour d’une grande table avec quelques civils âgés et des combattants non militaires, venus pour rencontrer la journaliste américaine. Kathryn dormira sur une large plateforme avec une dizaine d’autres personnes. Elle recevra davantage de paille et une couverture. Le capitaine dit qu’ils peuvent enlever leurs chaussures car il n’y a pas danger de raid surprise dans la nuit. Le lendemain ils découvrent que les Français se sont retirés du plateau. Kathryn commence à prendre des photos et faire des interviews.

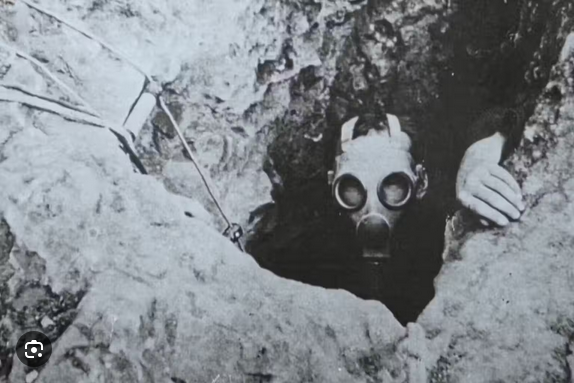

Figure 0 Kathryn Updegraff, sans titre, août 1957, The Degraff/Updegraff Archive.

Le lendemain, Kathryn part avec l’unité médicale pour une journée avec des réfugiés qui avaient besoin de soins (Figure 0). Ils souffraient de malaria mais aussi des blessures reçues lorsqu’ils ont été battus par des soldats français qui détruisaient leur village. Le jour d’après, les avions français attaquent la base de l’unité médicale et, après l’attaque, le groupe part vers un autre campement. Une clinique médicale est organisée. Kathryn prend des photos des infirmières au travail. Ces villageois étaient arrivés plusieurs mois auparavant et étaient logés dans des cabanes construites pour eux par l’armée. Celle que Kathryn et les infirmières occupaient était semblable. Elle était couverte de feuilles vertes fraîches mélangées à du foin pour former une couche protectrice contre la pluie. Dix personnes pouvaient s’y loger.

Le lendemain, Kathryn part de nouveau avec l’unité médicale et le groupe arrive à destination à la tombée de la nuit. Les infirmières préparent un dîner de pain cuit sur des pierres plates. Un fermier local leur offre de la place pour dormir et s’apprête à dormir dehors avec sa famille malgré les protestations des infirmières. Pendant la nuit elles entendent de lointains coups de feu…

Dans la matinée elles reçoivent un compte rendu de l’attaque de la nuit précédente : les pertes ennemies sont lourdes et celles des Algériens très légères. Youssef lui explique que la tactique de l’ALN était de positionner les hommes séparément sur un terrain étendu tandis que les Français concentraient leurs troupes. Un dîner collectif a suivi la journée du travail. Un jeune homme s’est mis à chanter une ballade sur la Deuxième Bataillon à l’intention de l’invitée américaine. Kathryn se rappellerait longtemps de cette voix qui transperçait la nuit algérienne.

À leur retour au quartier général du Bataillon, ils seront l’objet d’une attaque intensive des avions qui les survolaient en raids répétés. L’unité médicale se cache dans les arbres et reste tout à fait immobile. Les arbres deviennent de plus en plus espacés. Youssef disait que les avions volaient à une telle vitesse que les pilotes ne pouvaient voir que les gens et les objets qui bougeaient. Pendant qu’ils avancent, ils rencontrent un groupe de soldats de l’ALN qui marche dans la direction opposée. Kathryn écrit : « La prochaine fois que les avions survolent je me cache. Le groupe de soldats continuent de marcher, encore très vite, sans faire attention aux avions. J’admire leur courage et leur nonchalance. Chaque fois que les avions nous survolent, je me demande si j’ai peur. Etant donné que j’ai trouvé un endroit à l’ombre avant que les avions ne m’atteignent, je n’ai pas peur. Ma plus grande peur depuis le début était que j’aurais peur ». « Jusqu’ici, a-t-elle écrit, je n’ai pas eu un seul moment de peur ».

Après le passage des avions, l’unité atteint une ferme entourée d’un verger. Le groupe se reconstitue : des soldats ainsi que des combattants civils et des paysans se réassemblent. Les infirmières, elles, vont rester la nuit mais Kathryn reprend le chemin de Tunis. « Nous avons mangé de belles figues de couleur pourpre », s’est-elle rappelée. « Puis nous nous sommes tous dit au revoir en nous étreignant et en nous serrant les mains ».

L’ attaque directe d’un avion que Kathryn a subie, qui est racontée en début de ce récit, a eu lieu dans la montagne lorsqu’elle redescendait vers Tunis. Aussi, sur la route de Tunis, des camions militaires français passent près de l’unité dans laquelle se trouve Kathryn, Youssef, des soldats de l’ALN et le mulet que Kathryn utilise parfois. Ils se cachent alors tous dans le champ qui se trouve en contrebas de la route, en restant aplatis et immobiles.

Des décennies plus tard, ces souvenirs de Kathryn ont été retrouvés parmi ses affaires personnelles retenues par sa famille après sa mort en 2018. A l’intérieur d’une petite enveloppe appelée « Algeria 1957 », se trouve une série de photos. A première vue elles semblent classées au hasard. Mais le fait qu’elles soient de taille semblable suggère qu’elles sont d’une même série et seraient une sorte de journal de son séjour avec le Deuxième Bataillon. Dans l’enveloppe, une liste écrite à la main après la phrase « from left to right », il y a 17 entrées. Bien qu’elles soient en désordre, on arrive à les remettre en ordre. Ce qui ressort est une narration visuelle : des moments d’attente, d’entraînement, de gaieté, de sérieux, lorsque Kathryn et ses compagnons venaient en aide aux combattants et aux populations civiles.

La première image dans la série est celle de deux femmes, Akila et Hadja, toutes deux de véritables infirmières-soldats dans l’unité médicale de l’ALN, lorsqu’elles émergent d’un abri fait de bois et de paille, une sorte de gourbi. Kathryn était stationnée avec elles dans le maquis. Au moment ou la photo était prise, Akila avait été dans l’armée depuis un an tandis que Hadja n’était dans les montagnes que depuis trois mois. Ces abris étaient des lieux oû manger et se reposer avant de reprendre ses activités.

Bien qu’absentes sur l’image, il existait tout un réseau de femmes locales qui soutenait discrètement les combattantes. L’une d’elle, Aicha Kemmas, qui a rejoint la résistance lorsqu’elle avait quarante-quatre ans, a décrit ce travail clandestin dans un récit : « Des fois nous avons fait la cuisine pour les moudjahidines, les femmes soldats, toute la nuit. Aussi, la nuit, nous avons fait la garde pour elles ». La photo de Kathryn nous montre une réalité, aussi bien visible que cachée, qui formait la base de la lutte révolutionnaire trop souvent racontée sans les femmes.

Bien que Aicha et d’autres n’y figurent pas, la photo nous montre des moments de détente entre Akila, décrite par Kathryn comme sa meilleure camarade, et Hadja, dont le large sourire nous révèle la force de leur entente. Toutes les deux portent des uniformes standard, mais la ceinture de Hadja, décorée d’une grenade et d’un petit couteau, nous montrent discrètement les différents niveaux de responsabilité qu’elles avaient. Ce sont des femmes qui étaient amenées à soigner mais aussi à combattre. Lors de cette scène tranquille, même joyeuse, leur sens de sécurité trouve racine dans la communauté qui les entoure, dans laquelle se trouve Kathryn derrière un appareil de photo.

Figure 1 Kathryn Updegraff, Hadja me montrant [Kathryn] comment une grenade à main est tenue, août 1957, The Degraff/Updegraff Archive

Une autre photo extraite de l’enveloppe représente Kathryn et Hadja en train de lui montrer comment tenir une grenade (Figure 1). L’image souligne un moment d’instruction et de confiance partagée. On voit Kathryn attentive et Hadja enseignante, une transmission d’expérience qui définit les relations des femmes dans le maquis. En mettant l’accent sur cet échange, la photo souligne que la guerre n’est pas seulement un héroïsme basé le plus souvent sur les images de combat ; elle met l’accent sur les actes de tous les jours, de soin et de collaboration. En montrant Hadja comme instructrice habile, l’image rejette les représentations coloniales et patriarcales des femmes algériennes comme étant seulement objets de décor.

Figure 2 Kathryn Updegraff, En attendant l’arrivée du Bazooka, Lakhdar, Me, Akila, and Youssef relaxing, août 1957, The Degraff/ Updegraff Archive.

Une autre photo dans la série révèle un moment plus léger : ce sont Kathryn, Akila, Lakhdar et Youssef ensemble dans une éclaircie, attendant une démonstration de bazooka (Figure 2) Entourés de végétation dans un paysage rude, ils sont à l’aise. Kathryn avance vers Akila en souriant, Lakhdar est assis les jambes croisées, Youssef s’étend tranquillement. Tandis que leurs uniformes et armes cachées nous rappellent qu’ils sont en situation de guerre, l’atmosphère est celle de la confiance et de la solidarité, façonnée par les longues journées de travail et de risque.

Les deux dernières photos dans cette série sont celles de femmes soldats en formation d’apparat, avec devant elles une femme chef. L’une des photos est vue de côté et l’autre de devant. Ces photos s’expliquent sans commentaire…

Après que les sept jours aient pris fin, Kathryn est repartie à Istanbul. Elle ne retournera pas dans le maquis mais passera ses étés à Tunis lors des vacances afin de donner des cours d’anglais aux étudiants algériens qui n’ont pas été admis dans les universités françaises.

Kathryn était présente en Tunisie en 1958 lorsque l’aviation française a bombardé Sakiet Sidi Youssef dans la banlieue de Tunis infligeant d’énormes dégâts et faisant de nombreuses victimes innocentes dont les enfants d’une école primaire. Cette attaque a été considérée comme avertissement à la Tunisie récemment indépendante qui appuyait l’Algérie en lutte. Kathryn était particulièrement active à la radio tunisienne en faisant des reportages sur les événements.

Lorsqu’elle est rentrée aux Etats-Unis, Kathryn, toujours très concernée par l’indépendance de l’Algérie, s’est remise à faire du volontariat au Bureau Algérien de New York. Elle a, quand c’était possible, donné des conférences sur les drames du colonialisme et la lutte algérienne, en mettant en avant sa propre expérience dans le maquis. C’était dans ce bureau que Kathryn et Elaine Mokhtefi se sont rencontrées et sont devenues des amies à vie.

Figure 3 Kathryn à Alger, septembre 1962, Archives Degraff/ Updegraff

En septembre 1962, Kathryn a ramassé son équipement photo une fois de plus et est partie pour l’Algérie (Figure 3). Kathryn et Elaine se sont retrouvées à Alger et ont partagé un appartement en ville (Figure 4). Kathryn a sorti une magnifique série de photos des premières heures de l’Indépendance : la joie d’être libres, les femmes algériennes en train de voter pour la première fois dont une a été publiée par le magazine Time, le président Ahmed Ben Bella dans les rues d’Alger saluant les enfants. Les deux amies ont célébré ensemble les événements marquants de l’indépendance : toutes les deux à Alger en 1962.

Photographe inconnu, Elaine et Kathryn à Alger, septembre 1962, The Degraff/ Updegraff Archive

Elaine a rendu visite à Kathryn pour la dernière fois en Californie peu avant sa mort en 2018. Sa mémoire déclinait mais elle a pu convenir que sa vie avait été exceptionnelle… C’est le cas de le dire ! ….

Post-Scriptum

Algériennes au maquis

Le témoignage unique et si précieux de Kathryn prend sa place dans l’espace que les femmes algériennes… et autres, ont occupé pendant la guerre. Il nous faut présenter les signataires de l’article puis donner quelques références qui corroborent le témoignage de Kathryn.

Maura McCreight est doctorante en histoire de l’art au Graduate Center de CUNY (City University of New York}. Elle se spécialise en photographie et culture au Moyen Orient et en Afrique du Nord. Sa dissertation: « A photographic-Gendered History of the Algerian War of Independence (1954-1962) » explore genre, mémoire et archives transitionnelles à travers l’histoire photographique.

Elaine Mokhtefi (1928, New York) a été partie prenante de la résistance algérienne au colonialisme. Son livre, Alger, capitale de la révoution. De Fanon aux Blacks Panthers, paraît en français en 2019 à La Fabrique et aux éd. Barzakh à Alger (édité en 2018 aux Etats-Unis). Témoignage autobiographique passionnant et de premier ordre sur sa vie algéroise et ses activités avant et après l’indépendance de l’Algérie jusqu’à son départ forcé en 1974 : douze années où elle a travaillé comme journaliste et traductrice. Elle s’est mariée à un ancien membre de l’ALN devenu écrivain, Mokhtar Mokhtefi, décédé en 2015.

Elle nous entraîne, à sa suite, dans l’effervescence postcoloniale qu’Alger a alors connue. Elle le fait en plaçant ces années algéroises dans le continuum de sa vie. Elle s’engage dans l’action internationale et est à Accra en 1958 : c’est là qu’elle rencontre Fanon. On voit que son expérience algérienne a commencé avant Alger dans les fonctions qu’elle a eues au sein de l’Office algérien de New York, sorte d’embryon d’ambassade d’Algérie avant l’indépendance, qui travaille à faire sa place au FLN au sein des Nations-Unies. Dès lors, de 1959 à 1974, Elaine Mokhtefi va connaître nombre de personnes devenues des personnalités de premier plan dans l’Algérie indépendante et dans le monde.

On lira avec grand intérêt, pour qui ne l’a pas vécue et avec bonheur pour qui y était, les pages consacrées à la vie à Alger ces années-là : Elaine Mokhtefi n’enjolive pas, elle ne noircit pas. Elle raconte avec l’acuité du regard de l’Algéroise qu’elle est devenue. Sa maîtrise de l’anglais en fait une des traductrices les plus sollicitées. Elle conclut, de façon très émouvante: « Mon histoire avec l’Algérie ne se terminera jamais. Elle a envahi et occupé mon être durant toutes ces années. J’étais parmi les rêveurs qui y sont allés pour construire un monde nouveau. J’ai cru en le peuple algérien, en son cœur et en son âme, à travers la guerre et dans la reconstruction du pays martyrisé. J’ai reçu affection et reconnaissance, en plus d’un chez moi. Je n’ai jamais rencontré un Algérien qui ne fût pas meurtri par tant d’injustice, tant de misère, encore irrésolues. (…) A chaque rassemblement, je cherche les Algériens, jeunes et vieux ; ce sont des gens qui ont le sens du passé. Je replonge en arrière avec eux et me souviens. Je retrouve ma jeunesse ». Elaine Mokhtefi, après quarante quatre ans, a pu obtenir un visa et revenir en Algérie.

Deux documents font écho au témoignage de Kathryn, en 1959. Celui de Frantz Fanon, « L’Algérie se dévoile » dans L’An V de la révolution algérienne (1959) où il donne aux Algériennes combattantes et à la mutation sociale qu’elles subissent et provoquent à la fois une place importante et éclaire des aspects du processus de libération que les générations suivantes n’oublieront pas. L’autre texte, en 1959 également, est publié dans El Moudjahid, organe du FLN à Tunis, « Le Journal d’une maquisarde », du numéro 44, le 22 juin 1959 au numéro 49, le 31 août 1959. Le récit suit une chronologie : du début du militantisme aux contacts entre infirmières et aux activités dans les villages. Sous nos yeux se déploie la chronique passionnante des femmes dans la guerre ; elle montre combien les villageoises et les militantes des villes ont été actives quotidiennement et ont constitué l’épine dorsale de cette guerre populaire. Ce récit raconte aussi le travail plus spécifique de ces infirmières au sein de la population civile : hygiène, puériculture et scolarisation en arabe ; les moments cruciaux : répressions, encerclements. La jeune fille se veut une « Algérienne comme tant d’autres ». Grâce à Redha Malek interrogé par nos soins, on sait que ce journal avait été «recueilli » et déposé au Moudjahid à Tunis par Assia Djebar. Pourtant, étonnamment, lorsque la romancière campe Cherifa, dans Les Enfants du nouveau monde, ce qu’elle écrit est plus proche du texte de Fanon que de l’atonie de ce « Journal d’une maquisarde ».

En 1979 (ENAL), un récit marque durablement la littérature algérienne et la représentation des femmes dans la résistance : La Grotte éclatée de Yamina Mechakra(1949). Il s’organise autour d’une jeune infirmière au maquis, affectée dans un secteur frontalier de l’Est en pleine montagne. A la fois réaliste, épique et poétique, il est certainement un des récits les plus forts sur la guerre de libération.

En 2017, Yamina Cherrad Bennaceur (1936) publie à Alger, Six ans au maquis (éd. El Kalima), commencés en novembre 1956, elle avait alors 20 C’est à 81 ans qu’elle ressent « la nécessité de raconter ce que j’ai vécu pendant la guerre, pour que ressurgisse de ma mémoire ce que j’y ai profondément enfoui». En juillet 1962, elle fait un bilan :« Huit années de guerre, de sacrifices, de destruction, de deuil prenaient fin. Les premières journées de juillet ont été extraordinaires, joie partagée, chants, danses, drapeaux flottant aux fenêtres et dans les rues, youyous incessants. Les gens se retrouvaient, s’entremêlaient, s’embrassaient. Quiconque a vécu ces journées sait le bonheur infini de notre peuple uni, heureux. »

On peut aussi penser au film, « Les mots qu’elles eurent un jour » de Raphaël Pillosio (2025) qui a mené une enquête pour retrouver les militantes algériennes filmées en 1962 par Yann Le Masson à leur sortie de prison. Film qu’il faudrait mettre en écho avec le documentaire, « Barberousse mes sœurs » d’Hassan Bouabdellah, qui a médiatisé, par un court métrage projeté à la télévision nationale (chaîne unique) le 1er novembre 1985, les femmes militantes. Elles entraient, sans langue de bois, dans le récit national de la guerre d’indépendance en donnant, par leurs paroles et souvenirs, leur place entière aux femmes dans la résistance.

Christiane Chaulet Achour

Source : Histoire coloniale et postcoloniale – Édition du 15 juillet au 1er septembre 2025 https://histoirecoloniale.net/kathryn-mathews-degraff-une-photographe-americaine-dans-la-guerre-dalgerie-par-maura-mccreight-et-elaine-mokhtefi/