Un beau film-enquête sur les paroles perdues de militantes algériennes en 1962 – Fabrice Riceputi

Fabrice Riceputi a vu Les mots qu’elles eurent un jour, film de Raphaël Pillosio sur les combats des femmes algériennes pour l’égalité. En salles en juin 2025.

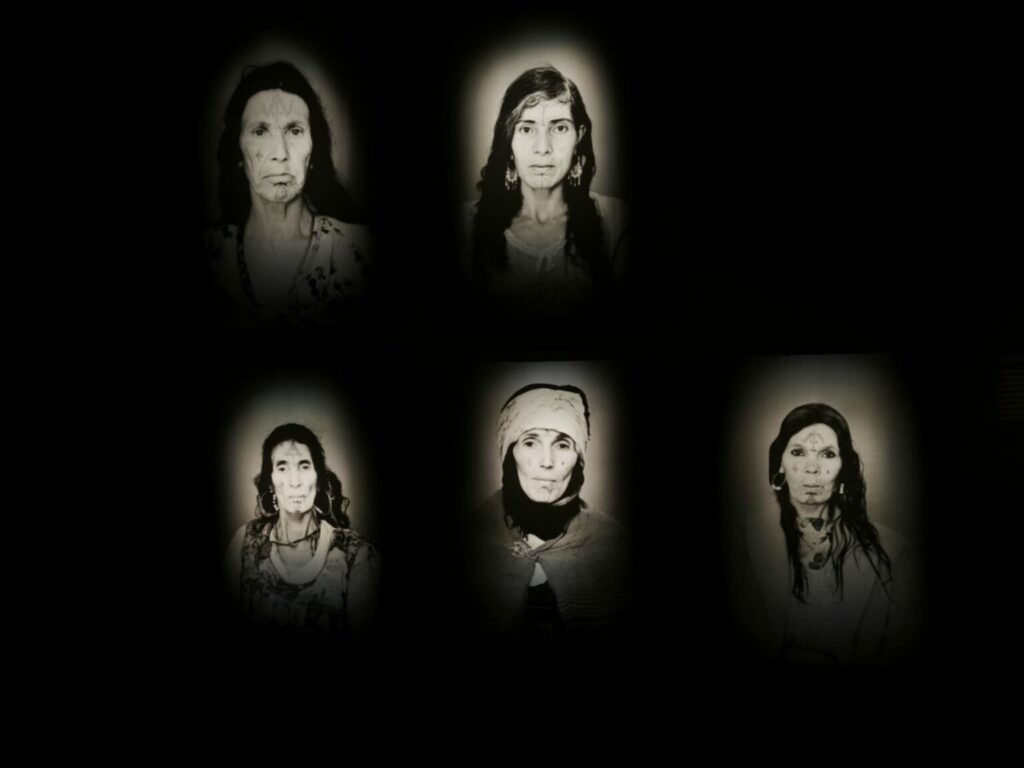

Retrouver des décennies plus tard les paroles prononcées en 1962 – et irrémédiablement perdues depuis – par un groupe de combattantes algériennes du FLN. C’est la gageure qu’affronte le film-enquête de Raphaël Pillosio, Les mots qu’elles eurent un jour (84 mn, 2024). Un film pour l’histoire des combats des femmes algériennes pour l’égalité, en salles à partir du début juin 2025.

Au commencement du film est une archive filmique véritablement exceptionnelle, à laquelle l’historien ne peut être que très sensible. En1962, le militant « porteur de valise » français Yann Le Masson (1930-2012), membre du « réseau Jeanson », est appelé par la Fédération de France du FLN à accueillir et accompagner des détenues algériennes libérées de la prison de Rennes. Pour un debriefing, imagine-t-on, elles sont conduites à Paris, au siège de la Cimade, l’association qui vient en aide, alors comme aujourd’hui, aux étrangers détenus.

Yann Le Masson est aussi cinéaste. Ses films anticolonialistes J’ai huit ans et Sucre amer sortent cette année-là et seront interdits en France durant dix ans. Le lendemain de leur libération, il filme à la Cimade la vingtaine de militantes algériennes ainsi rassemblées, durant « toute une nuit ». Elles débattent, à sa demande, de leur expérience de la lutte comme femmes algériennes et de l’avenir des femmes dans l’Algérie indépendante. Dans l’équipe présente sur le tournage, se trouvent notamment Marceline Loridan-Ivens, survivante de la Shoah et réalisatrice, et Michèle Firk, critique de cinéma et militante anticolonialiste.

Le Masson capte alors un moment unique et magnifique. Les moudjahidate sont filmées au moment où, comme des dizaines de milliers d’Algériens et d’Algériennes qui sortent des camps et des prisons en Algérie et en France dans les mois qui suivent les Accords d’Evian (19 mars 1962) puis après l’Indépendance de l’Algérie (5 juillet 1962), elles sont libérées, après des années d’enfermement. Ces femmes le savent : elles ont tout simplement gagné leur longue guerre contre la France coloniale.

Elles sont à présent sous la protection et la surveillance de la Fédération de France, dont on voit deux membres, deux hommes, derrière elles, qui observent le tournage. La consigne leur sera donnée de se faire discrètes jusqu’à leur retour en Algérie, notamment par peur de violences de l’OAS à leur encontre.

A force de montrer et de remontrer ces images un demi-siècle plus tard à Alger, Raphaël Pillosio est parvenu à identifier notamment parmi elles Zohra Drif, Djamila Bouazza, Baya Hocine, Aïcha Achour dite Aouicha, Malika Zitouni, Zohr Zerari, Malika Korriche, Fatoma Ouzguène … Toutes sont des héroïnes bien connues en Algérie de la guerre de libération. Elles ont été poseuses de bombes, agents de liaison, collecteurs de fonds, de ces nombreuses militantes qui jouèrent un rôle essentiel dans la lutte pour l’indépendance, particulièrement en 1957 lors de la « bataille d’Alger ». Exhibées comme des monstres « terroristes » par la presse française lors de leur arrestation, toutes ont été torturées, certaines sans doute violées, lors de leurs « interrogatoires » par des militaires et policiers français. La justice militaire les a condamnées au cours de procès parfois très médiatisés à des peines allant de 5 années de prison à la perpétuité et, pour deux d’entre elles, à la peine de mort. Elles viennent donc de passer plusieurs années en prison, tandis qu’en Algérie la guerre faisait rage.

Et c’est un spectacle extrêmement émouvant de les voir réunies cette nuit-là devant la caméra de Le Masson. Elles sont très jeunes, dans leur vingtaine, élégantes, portant souvent des lunettes à verres fumés comme les stars de ces années-là, des bijoux, de jolies robes et chemisiers. Elles sont sereines et superbes. On les sent très proches les unes des autres. Elles sont souvent souriantes, parfois graves. Toutes apparaissent concentrées, certaines ne disent rien, mais plusieurs parlent au réalisateur où entre elles avec sérieux et animation.

Mais que disent-elles ? C’est là tout l’objet de l’enquête menée par Raphaël Pillosio, cinquante années plus tard, que raconte Les mots qu’elles eurent un jour. Car le film de Yann Le Masson, ayant « perdu » sa bande son, est désormais et pour toujours entièrement muet.

Yann Le Masson raconte qu’il a remis le film aux dirigeants de la Fédération de France et que celui-ci a alors « disparu ». Il émet l’hypothèse, sans être sûr, dit-il, de sa validité, qu’aux yeux des hommes du FLN les militantes algériennes allaient « trop loin » dans la revendication de l’égalité avec les hommes. Puis le film est miraculeusement réapparu au début des années 2000, lorsque « quelqu’un » a déposé la bobine sur la péniche où vivait Le Masson. Mais sans sa bande son. Leurs mots, leurs voix, leurs accents, leurs intonations sont irrémédiablement perdus.

Cette absence de son rend encore plus fascinantes les images en noir et blanc de 1962 qui scandent le film. Et particulièrement frustrantes. Raphaël Pillosio nous expose ses recherches obstinées – essais de lecture labiale, entretiens à Alger avec des témoins et protagonistes du film – pour essayer aujourd’hui de savoir quels mots elles eurent alors sur l’avenir des femmes en Algérie. Les bribes difficilement reconstituées disent l’espoir de voir les droits de femmes reconnus dans l’Algérie nouvelle. Et, interrogées cinquante ans plus tard, plusieurs d’entre elles expriment une amère désillusion.

Souhaitons que ce film admirable soit largement diffusé.

Source : Histoire coloniale et postcoloniale – Édition du 1er au 15 juin 2025 https://histoirecoloniale.net/un-beau-film-enquete-sur-les-paroles-perdues-de-militantes-algeriennes-en-1962/