Éditions Au Nom de la mémoire – 14, rue de la Paix – 95370 Montigny-Les-Cormeilles aunomdelamemoire@gmail.com

https://aunomdelamemoire.over-blog.com/

…………………………………………………………………………………………………………

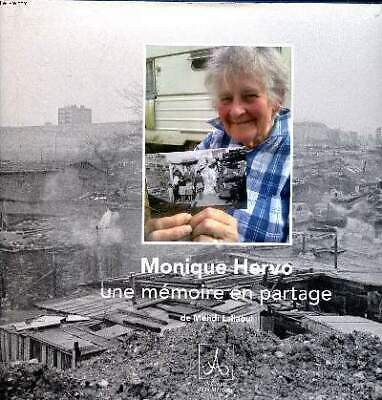

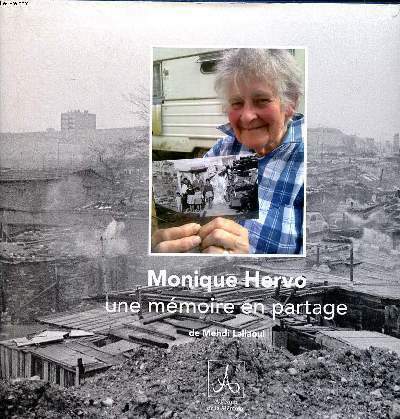

Sur les traces de Monique Hervo, à la source d’une histoire algérienne de France (Extrait – France Culture)

(…) Monique Hervo avait mis les pieds à « Nanterre-La Folie » en 1959 pour la toute première fois. Elle avait lu dans France Soir qu’un incendie avait ravagé une partie du bidonville. Jeune Parisienne d’une capitale pas encore cerclée des anneaux du périphérique, elle avait sursauté : ainsi y avait-il en lisière de Paris des bidonvilles ? Très rapidement, elle dont la famille, bretonne pour partie, avait connu l’exode rural, deviendra la témoin privilégiée de cette vie des bidonvilles. Et en même temps l’habitante de cette nuée de baraques bancales, mitoyenne d’une vie qui n’était pas partie pour être la sienne.

Etablie là comme d’autres le feront à l’usine, c’est ainsi au ras du sol que Monique Hervo œuvrera. Elle sait écrire ? La voilà qui rédige des textes à destination de la presse – qui ne seront pas tous envoyés aux rédactions, et resteront parfois à l’état de brouillon. Elle ne sait pas construire ? Qu’à cela ne tienne : comme une poignée d’autres volontaires du service civil, elle apprend à Nanterre à manier la truelle et des rudiments de charpente. Douze ans durant, elle vivra là, dans le quotidien de ce monde de fortune qui travaille à sa survie de jour comme de nuit. Mais qui, souvent, pointe à l’usine tout le reste du temps.

En 1971, lorsque le gouvernement finit par proclamer l’ère des bidonvilles révolue et raser la Folie, Monique Hervo y vit encore. On la retrouvera, quelques mois plus tard, dans le petit collectif qui fonde le GISTI, le groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés, avant qu’elle ne rejoigne ensuite la Cimade, salariée. Mais c’est d’abord pour son legs et la manière dont elle a changé notre regard sur l’histoire algérienne qu’on se souvient à présent de son nom. C’est en effet parce que Monique Hervo a enregistré, saisi, consigné cette histoire algérienne des bidonvilles qui jusqu’alors ne s’écrivait pas, qu’une trace a pu se frayer un chemin. Seize cartons au total rejoignaient ainsi les archives de l’Institut d’histoire du temps présent en 2008 et, c’était considérable : en 1965 par exemple, Monique Hervo avait fait passer un questionnaire aux familles. Leurs réponses et tout ce qu’ils et elles ont pu lui livrer à elle, cette voisine qui les connaissait et qui s’était mise en tête de leur donner la parole, représentent une source inestimable d’une histoire qui aurait pu rester bien plus lacunaire.

Des photos, et des légendes

Au même moment, une précieuse collection de photos prises par la militante rejoignaient les rayonnages de “La Contemporaine”, le centre d’archives installé à deux pas de la fac de Nanterre… sur les lieux même où Monique Hervo et des milliers de familles algériennes avaient vécu – encore loin de tout. Parce que Monique Hervo avait aussi mitraillé le bidonville au ras du sol et dans la vie de tous les jours, on peut désormais les consulter, s’approprier des images, une empreinte rétinienne, et transmettre à notre tour une mémoire qui s’incarne.

Grâce à tous ces documents sans équivalent, on peut désormais faire l’histoire de cette époque, et de ces gens-là. “Tout comme les écrits, les documents iconographiques ont vocation de preuves : “Tout cela a bien existé”, écrivait l’archiviste Anne-Marie Pathé, dans le carnet de recherche en ligne de l’IHTP des années avant la mort de Monique Hervo. Ce sont des preuves au sens propre, autant que figuré. Car de fait, il a un jour fallu faire la preuve et Monique Hervo a témoigné devant la justice du sort qu’on avait fait aux Algériens, aux Algériennes, au tout début des années 60 : c’était lors du procès que Maurice Papon avait intenté en 1999 à l’historien Jean-Luc Einaudi, bien seul à l’époque dans son entreprise de mise en évidence du massacre du 17 octobre 1961.

Si tant d’Algériens étaient morts dans cet épisode assourdi, six mois avant les Accords d’Evian qui mettront fin à la guerre d’Algérie, c’est bien parce que cette soirée de répression brutale d’une manifestation pacifique était tout sauf un épisode isolé : en découvrant ces textes méthodiquement tapés à la machine, jour après jour, on mesure que dès le mois de juin de cette année 1961, le maintien de l’ordre tenait bien du harcèlement. C’est cette répression à bas bruit et à grande échelle qu’on palpe en parcourant les sources que la militante de terrain a laissées (…).

Source : France Culture – 27/03/2023 https://www.radiofrance.fr/franceculture/sur-les-traces-de-monique-hervo-a-la-source-d-une-histoire-algerienne-de-france-9294474