Guelma

« Les massacres français du 8 mai 1945 : mémoire nationale et positions internationales » à l’université de Guelma

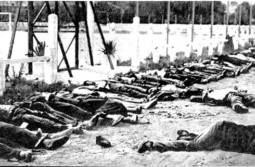

Le thème « Les massacres français du 8 mai 1945: mémoire nationale et positions internationales » sera mercredi et jeudi prochains [7 et 8 mai 2025] au centre d’un colloque international initié par l’université de Guelma dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire de ces massacres qui avaient couté la vie à plus de 45.000 algériens à Sétif, Guelma et Kherrata, a indiqué samedi le recteur de cette université, Salah Ellagoune.

Le recteur de l’université qui porte le nom du « 8 mai 1945 » a précisé à l’APS que cette manifestation internationale qui se tiendra à l’amphithéâtre « défunt moudjahid Sassi Benhamla » abordera les quatre axes des « crimes du colonialisme français en Algérie de 1830 à 1962 », « des massacres du 8 mai 1945 dans les médias internationaux hier et aujourd’hui », « des crimes français et la déportation dans la mémoire des Algériens à l’intérieur et l’extérieur du pays » et « du rôle de ces massacres dans l’émergence du mouvement de libération en Algérie ».

Le colloque connaîtra une large participation de l’intérieur et de l’étranger avec plus de 40 historiens et chercheurs des universités algériennes et de plusieurs pays dont l’Espagne, le Cuba, le Mexique, le Portugal, la France, la Turquie, la Tunisie, la Syrie, la Mauritanie et l’Irak, selon la même source.

Source : APS (Algérie Presse Service) – 03/05/2025 https://www.aps.dz/regions/186163-les-massacres-francais-du-8-mai-1945-memoire-nationale-et-positions-internationales-theme-d-un-colloque-international-mercredi-et-jeudi-a-l-universite-de-guelma

Béjaïa

À l’occasion des 80 ans des massacres commis par la colonisation française dans la région de Constantine en mai et juin 1945, un colloque international sur les crimes de la France coloniale en Afrique se déroule du 11 au 13 mai 2025 à l’université de Béjaïa en Algérie. Par ailleurs, une délégation de parlementaires français effectue une visite dans ce pays du 7 au 10 mai 2025.

Un colloque international

Lors du colloque international sur les crimes de la France coloniale en Afrique à l’Université Abderrahmane Mira de Bejaia, participeront des intervenants venus de Madagascar, du Sénégal, du Cameroun, des États-Unis, de France et d’Algérie.

• Denis Alexandre Lahiniriko, maître de conférences au Département d’histoire de l’Université d’Antananarivo, interviendra sur la répression militaire de l’insurrection de 1947-1948 à Madagascar qui a fait plus d’une dizaine de milliers de morts. La mémoire collective malgache en est largement imprégnée, occultant ainsi d’autres violences commises dans le cadre du système colonial : la répression policière, la répression judiciaire ou encore l’oppression symbolique. D’autres périodes, en particulier celle de 1897 à 1905, dite de pacification, fut une véritable guerre de conquête marquée par des massacres à grande échelle comme à Ambiky, dans l’Ouest du pays, où 5 000 personnes, hommes, femmes et enfants, ont été assassinés, dont certains ont été ainsi décapités et leurs crânes envoyés en France comme trophées de guerre.

• Marie Ranjanoro, autrice du roman, Feux, fièvres, forêts, proposera une relecture décoloniale et féministe de l’insurrection malgache de 1947, à travers le prisme de la fiction. En s’appuyant sur son roman, elle questionne la mémoire collective et les silences de l’histoire officielle, en redonnant voix aux femmes souvent invisibilisées dans les récits de résistance. Sa réflexion s’articule également avec le film Fahavalo, Madagascar 1947 de Marie-Clémence Andriamonta Paes, qui offre une mise en récit documentaire précieuse de la mémoire orale de l’insurrection et nourrit une approche sensible et plurielle de cette page méconnue de l’histoire. Elle montrer comment la littérature et le cinéma peuvent participer à la réparation symbolique des violences coloniales en créant des espaces de transmission et de réappropriation identitaire. Marie Ranjanoro échangera également avec le public à l’issue d’une projection-débat à l’intention des étudiants et du public de Bejaia du film Fahavalo.

• Benjamin Brower, associate professor à l’History Department de l’Université de Austin au Texas, interviendra sur « La violence symbolique et la colonisation des noms ». La violence coloniale n’a pas toujours besoin d’armes pour faire taire, blesser ou soumettre. Elle passe aussi par des formulaires, des mots imposés, des langues étrangères. Sa communication porte sur un instrument fondamental de cette domination symbolique : le nom des personnes lors de la colonisation de l’Algérie au XIXe siècle. Aucune balle n’a été tirée lorsque les agents de l’État français ont sillonné l’Algérie pour enregistrer de nouveaux noms. Pourtant, ce geste administratif portait en lui une violence profonde. Le nom, en Algérie, ne désignait pas seulement un individu : il le liait à une lignée, à une histoire, à un espace. En effaçant le kunya, le laqab et le nasab, parmi d’autres mots désignant les noms utilisés par les Algériens de diverses langues et cultures, l’administration coloniale a coupé les racines de la société. Elle a réduit les généalogies à des listes, ouvert les familles à la dépossession, facilité la spoliation des terres et provoqué la désagrégation des solidarités sociales. Les noms transcrits dans l’état civil, l’État colonial ne reconnaissaient pas des citoyens mais fabriquait des sujets : des êtres soumis à sa loi, privés des droits que leur histoire et leurs appartenances auraient pu leur garantir.

• Alain Ruscio, historien, abordera la question des termes employés par l’historiographie, qui pour caractériser le conflit de 1945-1954, a majoritairement retenu les expressions guerre d’Algérie en France et guerre de libération nationale en Algérie. Soit. Mais cet événement majeur a eu des racines profondes. Il a choisi depuis quelques années de porter son regard sur les tout débuts de la présence française sur cette terre, à partir de 1830. Et, très vite, dès ses premières approches, une évidence lui est apparue : cela n’a pas été une conquête, mais bel et bien une guerre, avec son cortège de crimes commis par l’occupant, provoquant une saine réaction des populations locales, une résistance de type étonnamment moderne. D’où sa volonté d’exposer lors de ce colloque les grands traits de ce qu’il a appelé dans un ouvrage récent, La Première guerre d’Algérie (éditions La Découverte, Paris ; Frantz Fanon, Alger).

• Cheikh Sakho, historien, interviendra sur le thème : « Le massacre des Tirailleurs sénégalais à Thiaroye 1er décembre 1944 : prémisses d’un cycle de répressions dans les colonies françaises ? » De même qu’après la victoire de 1914-1918, les revendications d’émancipation des peuples colonisés s’amplifient dès les premiers signes de sortie de guerre en 1944 avec, d’une part, le débarquement de Normandie en juin, celui de Provence en août, et de l’autre, l’avancée des Alliés sur le front de l’Est. Alors que les aspirations à davantage de justice sociale et d’égalité dans l’après-guerre de 1914-1918 ont pu être tempérées par de vagues promesses de réformes et par la force du mythe assimilationniste, il en va tout autrement en 1944. Pour les tirailleurs de l’Empire colonial qui avaient combattu le nazisme et contribué à la Libération, la sortie de guerre marque le temps de désillusions. Après avoir subi l’humiliation du blanchiment des troupes à l’automne 1944, le moment de la démobilisation et du rapatriement se conclut par le massacre des tirailleurs le 1er décembre 1944 à Thiaroye non loin de Dakar (Sénégal). Ce premier massacre de colonisés dont seul le tort était de réclamer plus de justice et d’égalité semble inaugurer la liste de massacres coloniaux qui jalonnent les années 1940-1950. Cet événement fondateur a nourri la contestation anticolonialiste tout au long de la seconde moitié du XXe siècle et jusqu’à ce jour la mémoire de Thiaroye demeure un symbole de ralliement pour toutes les forces panafricanistes.

• Gilles Manceron, historien, spécialiste notamment de l’histoire coloniale de la France, a intitulé son intervention : « À la fin de la Seconde guerre mondiale, le choix funeste de la France de refuser de l’émancipation des peuples coloniaux ». Lorsque la France a été envahie et occupée par l’Allemagne nazie entre 1940 et 1944, une prise de conscience s’est produite progressivement au sein de la population française qui a conduit à la naissance et au développement d’une résistance patriotique. Dans le monde, le refus des invasions brutales et des occupations étrangères ont conduit à reconnaître le droit à l’autodétermination des peuples et des nations, y compris celles de l’espace colonial d’avant la Seconde guerre mondiale. Ce droit allait-il être reconnu par la France aux peuples qu’elle avait colonisés ? Certains au sein des mouvements de la Résistance intérieure comme au sein de la France Libre installée à Londres étaient partisan de ce que ce droit leur soit aussi reconnu. Mais ils étaient minoritaires et c’est l’option de la reconquête et de la reconstitution de l’empire par la force qui a été choisie. D’où, de Dakar à Sétif et de Madagascar au Viêt Nam, les massacres qui sont intervenus entre décembre 1944 et, dix ans plus tard, la fin la guerre d’Indochine et le début de l’insurrection algérienne. A ce choix absurde et meurtrier qui était à rebours de l’histoire semble succéder, 80 ans plus tard, un regain d’agressivité et de racisme colonial dans certains milieux politiques français. Des Français s’y opposent et soulignent son absurdité. Parviendrons-nous à le faire échouer ?

Ainsi que Aïssa Kadri, sociologue et historien algérien, Jacob Tatsitsa, universitaire Camerounais, Kamel Beniaiche, journaliste et historien algérien, Hosni Kitouni, historien algérien, et Ferdinand Marcial Nana, universitaire Camerounais.

Par ailleurs, trois films seront projetés à l’intention des étudiants et du public de Béjaïa.

• Guelma 1945, inédit, court métrage de Mehdi Lallaoui (2025) ;

• Algérie. Armes spéciales, avec une présentation à distance par l’historien et archiviste Christophe Lafaye dont ce film relate les recherches ;

• Fahavalo, Madagascar 1947, de Marie-Clémence Andriamonta Paes.

La visite d’une délégation de parlementaires français

Une délégation composée notamment de :

• Danièle Simonet, députée de Paris, membre du groupe Écologiste et Social et cofondatrice de l’Après ;

• Fatiha Keloua Hachi, députée de la Seine-Saint-Denis, membre du Parti socialiste, présidente de la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation de l’Assemblée nationale ;

• Sabrina Sebahi, membre d’Europe Écologie Les Verts et députée des Hauts-de-Seine ;

• Akli Melouli, sénateur du Val-de-Marne, membre du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, vice-président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, vice-président de la délégation aux outre-mer du Sénat ;

doit se rendre en Algérie entre le 7 et le 10 mai 2025.

Elle souhaite rencontrer différentes personnalités algériennes, dont les historiens membres de la commission binationale formée par les deux États à la suite du rapport Stora. Et se rendre à Alger ainsi que dans la région frappée par ces massacres.

Par ailleurs, ces députées ont travaillé à une proposition de résolution en vue de son dépôt à l’Assemblée nationale visant à reconnaître comme crimes d’État les massacres du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata intervenus il y a 80 ans.

Source : Histoire coloniale et postcoloniale – Édition du 1er au 15 mai 2025 https://histoirecoloniale.net/les-80-ans-du-8-mai-1945-en-algerie-un-colloque-international-sur-les-crimes-coloniaux-en-afrique-et-la-visite-dune-delegation-de-parlementaires-francais/