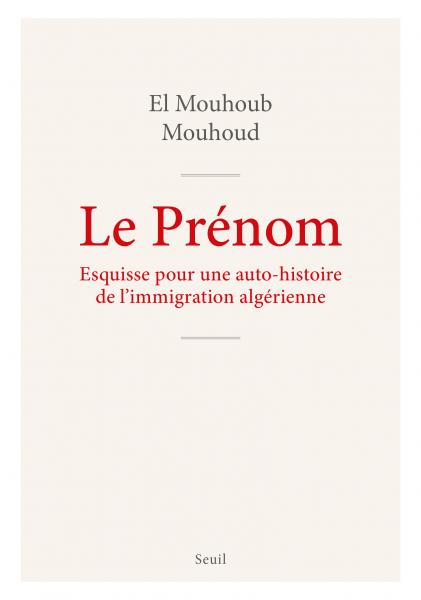

Dans Le Prénom. Esquisse pour autohistoire de l’immigration algérienne, l’économiste et président de l’université PSL (Paris Sciences & Lettres), El Mouhoub Mouhoud, livre un témoignage puissant.

Loin du simple récit autobiographique, il utilise son nom comme le prisme d’une analyse sociologique fine de l’immigration algérienne en France, explorant les enjeux d’identité, d’héritage et de discrimination. Récompensé par le Prix Littéraire de la Grande Mosquée de Paris 2025, cet essai rigoureux et intime, qui se distingue des approches narratives comme celle d’Azouz Begag, offre une contribution majeure au débat sur l’intégration et l’égalité des chances.

El Mouhoub Mouhoud est un économiste franco-algérien originaire de Tifrit Nait Oumalek, un village de la commune d’Idjeur, niché au pied de l’Akfadou, en Kabylie. Ce village, réputé pour son enseignement spirituel, bénéficie de la bénédiction du saint Sidi Mhand Oumalek, une figure emblématique de la région. Fort de ses racines kabyles, El Mouhoub Mouhoud s’est imposé comme un expert reconnu dans plusieurs domaines majeurs des sciences sociales contemporaines. Professeur des universités, il est devenu une référence incontournable dans l’étude des migrations internationales, un champ qu’il aborde en intégrant de manière fine les dimensions économiques, sociales et politiques.

Sa réflexion dépasse la seule question migratoire pour s’intéresser aux dynamiques complexes de la mondialisation, analysant comment les flux de capitaux, de biens et de personnes redessinent profondément les économies et les sociétés à l’échelle planétaire. En outre, Mouhoud est également un spécialiste reconnu de l’innovation et des délocalisations, deux phénomènes étroitement liés qui influencent fortement l’emploi, la compétitivité des territoires, ainsi que les stratégies adoptées par les entreprises dans un monde en constante évolution. Au-delà de ses travaux de recherche et de ses publications académiques, El Mouhoub Mouhoud exerce un rôle important dans le paysage universitaire français. Depuis la fin de l’année 2024, il préside l’Université Paris Sciences & Lettres (PSL), une institution prestigieuse qui regroupe plusieurs établissements d’excellence.

Dans cette fonction, il contribue activement à orienter la politique scientifique et pédagogique, favorisant les synergies entre disciplines et encourageant une recherche à la fois rigoureuse et engagée. Sa double culture franco-algérienne enrichit sa vision, lui permettant d’aborder les questions internationales et interculturelles avec une profondeur et une sensibilité particulières. Ainsi, El Mouhoub Mouhoud incarne à la fois la figure de l’intellectuel engagé et celle du gestionnaire éclairé, capable de porter des enjeux complexes et d’influencer le débat public à travers son expertise et ses responsabilités académiques. Le livre Le Prénom. Esquisse pour auto-histoire de l’immigration algérienne, publié en septembre 2025 aux éditions du Seuil, est une œuvre singulière qui conjugue habilement récit autobiographique et essai sociologique.

À travers ce livre, El Mouhoub Mouhoud propose un voyage intime et intellectuel qui part de ses racines profondes dans un village de Kabylie, où il a passé son enfance, pour raconter son arrivée en France à l’âge de dix ans, une étape marquante qui inaugure un parcours semé de défis mais aussi d’opportunités. Il décrit avec sensibilité et précision les différentes phases de son parcours, depuis l’intégration scolaire jusqu’à son ascension dans le monde académique et professionnel, témoignant d’une trajectoire hors norme qui s’inscrit dans un contexte collectif plus large.

Mais Le Prénom ne se limite pas à un simple récit personnel. Le livre déploie une réflexion plus vaste autour de ce que représente un prénom, et plus largement, l’expérience des immigrés algériens en France. En effet, le prénom devient un véritable symbole, un point d’ancrage chargé de mémoire, d’attentes et parfois de stigmatisation. El Mouhoub Mouhoud analyse comment le prénom, souvent perçu comme un marqueur d’altérité, peut devenir un vecteur d’assignations sociales, d’injonctions culturelles ou d’incompréhensions identitaires. Il explore les tensions complexes qui naissent entre la fidélité à l’origine, les héritages familiaux et culturels, et la nécessité d’intégration dans une société française où la différence est parfois vécue comme un obstacle.

À travers cette double perspective, intime et sociale, l’auteur éclaire les mécanismes qui sous-tendent les parcours migratoires, les dynamiques identitaires, et les enjeux liés à la reconnaissance et à l’appartenance. Ce faisant, Le Prénom invite à une relecture fine et nuancée de la notion d’identité, en insistant sur la multiplicité des influences et sur la richesse des expériences individuelles qui composent le paysage de l’immigration algérienne en France. C’est une œuvre qui mêle émotion et rigueur, mémoire personnelle et analyse critique, contribuant ainsi à renouveler le débat sur ce que signifie être à la fois héritier d’une culture et acteur d’une société nouvelle.

L’ apport majeur de Le Prénom réside dans sa capacité à tisser un lien subtil et puissant entre le vécu personnel de l’auteur et les expériences partagées par toute une génération. Ce livre ne se réduit pas à la simple autobiographie d’El Mouhoub Mouhoud ; il se présente aussi comme un témoignage profond sur les structures familiales, culturelles et historiques qui pèsent sur les individus issus de l’immigration algérienne, tout en étant les forces qui sculptent leurs trajectoires de vie. À travers ce regard, l’ouvrage transcende l’histoire individuelle pour éclairer des dynamiques collectives souvent méconnues ou réduites à des clichés. Le choix d’analyser le prénom comme fil conducteur de ce récit est particulièrement pertinent.

Le prénom, bien que souvent perçu comme un élément banal et quotidien, se révèle être un signe lourd de sens, chargé de mémoire, d’héritage et d’attentes. El Mouhoub Mouhoud explore comment ce simple mot est le réceptacle d’une histoire familiale et culturelle, mais aussi comment il devient un enjeu social, un marqueur identitaire qui peut parfois susciter des tensions, voire des conflits. Le prénom se présente alors comme un véritable lieu symbolique où se jouent des questions de reconnaissance, d’acceptation, ou au contraire d’exclusion, au sein de la société française. Il illustre ainsi comment l’identité individuelle est constamment façonnée par les regards et représentations extérieurs.

C’est là que réside une différence d’approche notable avec l’œuvre d’Azouz Begag (Le Gone du Chaâba), par exemple. Alors que Azouz Begag, sociologue comme El Mouhoub Mouhoud, se concentre davantage sur le quartier (le Chaâba) et l’école comme lieux de rupture et d’émancipation, El Mouhoub Mouhoud opère un déplacement vers l’intime symbolique du prénom pour en faire le filtre d’analyse principal des assignations et des héritages. L’approche de El Mouhoub Mouhoud est plus conceptuelle et analytique, utilisant sa propre trajectoire de haut universitaire pour étayer une analyse socio-économique et identitaire globale, tandis que Begag offre un récit plus littéraire et immersif dans le vécu du quotidien.

Par ailleurs, le livre souligne avec justesse le rôle central de l’école dans ce processus d’émancipation. L ’école n’est pas seulement un lieu d’apprentissage des savoirs, mais aussi un espace où se construit la confiance en soi, où se forgent les clés pour dépasser les obstacles sociaux et culturels. Pour El Mouhoub Mouhoud, elle apparaît comme un levier indispensable pour ceux qui, issus de milieux populaires et souvent confrontés à la discrimination, cherchent à tracer leur propre chemin. Cette réussite scolaire s’appuie aussi sur le soutien familial et communautaire, qui apporte un ancrage essentiel et une force collective face aux difficultés. C’est ce double appui, personnel et social, que El Mouhoub Mouhoud met en lumière avec une grande finesse.

En définitive, Le Prénom offre une réflexion riche et nuancée sur les mécanismes d’intégration et d’identité, tout en rendant hommage à la complexité des parcours migratoires. Ce faisant, le livre contribue à déconstruire les idées reçues et à faire entendre des voix trop souvent ignorées dans le débat public.

L’ impact de Le Prénom s’inscrit sur plusieurs dimensions, touchant à la fois le champ intellectuel, social et culturel. Sur le plan académique, cet ouvrage vient enrichir considérablement le corpus des témoignages sur l’immigration algérienne, en s’éloignant des récits folkloriques ou anecdotiques pour s’inscrire pleinement dans une perspective sociologique, historique et économique.

En articulant expérience personnelle et analyse rigoureuse, El Mouhoub Mouhoud propose une lecture approfondie des réalités complexes qui traversent les sociétés françaises contemporaines. Son travail éclaire non seulement les dynamiques migratoires, mais aussi les mécanismes d’intégration, les processus de construction identitaire, et les tensions liées à la transmission culturelle, particulièrement entre la patrie d’origine et le pays d’accueil. De par son statut d’économiste et de Président de l’Université PSL, l’auteur apporte une légitimité supplémentaire, transformant son témoignage en une contribution majeure au débat public.

Par ailleurs, ce livre ne se contente pas d’aborder l’immigration sous un angle individuel ou communautaire : il interpelle aussi les institutions françaises, en mettant en lumière des problématiques structurelles telles que le racisme, les discriminations dans l’accès aux opportunités, les inégalités de traitement, ainsi que les enjeux de représentation et de reconnaissance dans la société.

Le Prénom invite ainsi à une réflexion critique sur ce que signifie être Français lorsqu’on porte un prénom « autre », souvent perçu comme un signe d’altérité, et sur les barrières symboliques et concrètes que cela peut engendrer. L’accueil critique de l’ouvrage, dès sa parution, a été favorable dans la presse généraliste et spécialisée. Les milieux académiques, notamment en sociologie et économie des migrations, saluent l’articulation réussie entre le récit intime et l’analyse structurelle. Sa reconnaissance s’est matérialisée par l’obtention du Prix Littéraire 2025 de la Grande Mosquée de Paris dans la catégorie Essai, qui souligne sa contribution significative à la mise en lumière des mémoires issues de l’immigration.

L’ auteur, en tant qu’universitaire de renom, apporte une légitimité supplémentaire à ce témoignage, qui dépasse le cadre de l’intime pour s’adresser à un large éventail de publics. Étudiants, chercheurs, décideurs politiques ou acteurs de terrain, mais aussi grand public, tous peuvent trouver dans ce livre une source précieuse pour nourrir le débat public. Il offre des clés pour comprendre les enjeux contemporains liés à l’immigration et à l’égalité des chances, mais aussi pour repenser les politiques d’intégration et de cohésion sociale. Enfin, Le Prénom a un potentiel d’impact profond sur les mentalités. En rappelant que chaque trajectoire individuelle est indissociable d’une histoire collective, d’un héritage culturel, et d’un contexte marqué par des inégalités, l’ouvrage ouvre la voie à une meilleure compréhension et à une plus grande empathie.

Il souligne également que ces héritages peuvent être des ressources, des forces vives qui contribuent à la richesse de la société. Ce livre invite ainsi à dépasser les jugements simplistes pour appréhender la complexité des identités et des parcours migratoires, stimulant ainsi une évolution des regards et des attitudes dans la société française.

Le Prénom s’affirme comme une œuvre essentielle, car elle dépasse largement le simple récit d’un parcours individuel, même remarquable. Ce livre questionne en profondeur ce que signifie « venir d’ailleurs » dans une société qui, souvent, tend à essentialiser la différence à travers des marqueurs visibles tels que le nom ou le prénom. Ces derniers, loin d’être de simples mots, portent un poids symbolique et social puissant, pouvant parfois se transformer en stigmates d’étrangeté ou d’exclusion. Dans ce contexte, « réussir » prend une dimension particulière : ce n’est pas seulement un accomplissement personnel, mais aussi une manière de négocier, de transcender ces représentations, tout en restant fidèle à ses racines.

El Mouhoub Mouhoud propose une forme de réparation qui ne se réduit pas à une revanche contre les préjugés ou les discriminations. Il s’agit plutôt d’une reconnaissance profonde et sincère, d’une volonté de redonner voix à des expériences et des réalités trop souvent passées sous silence ou marginalisées. Cette « réparation » est une démarche de réhabilitation symbolique, qui vise à faire entendre ce qui a été tu ou minoré, et à réinscrire ces parcours dans l’histoire collective. C’est une manière de rendre justice à la complexité des identités et de leur pluralité. Le livre invite également à repenser les notions d’appartenance et d’identité. Il montre que ces concepts ne sont ni fixes ni univoques, mais au contraire mouvants, construits dans l’interaction avec l’autre, avec la société, et à travers des processus souvent conflictuels. En ce sens, il met en lumière le rôle fondamental de l’école, non seulement comme lieu d’acquisition de connaissances, mais aussi comme espace d’affirmation de soi, de construction de la confiance, et d’émancipation sociale.

L’ école y apparaît comme un levier puissant pour dépasser les barrières sociales et culturelles, et pour ouvrir des voies d’intégration qui respectent la diversité des origines.

Enfin, Le Prénom laisse au lecteur un sentiment d’espoir lucide. Si l’exception individuelle que représente l’auteur est admirable, elle ne doit pas masquer les obstacles persistants auxquels font face de nombreuses personnes issues de l’immigration. Mais cette exception peut aussi devenir une source d’inspiration, un modèle qui encourage à poursuivre les efforts de changement, tant au niveau personnel que social. Ce livre ouvre ainsi la porte à une réflexion plus large sur les moyens de construire une société plus inclusive, où la richesse des origines est reconnue comme une force plutôt qu’une entrave.

El Mouhoub Mouhoud, Le Prénom. Esquisse pour auto-histoire de l’immigration algérienne, Paris, Éditions du Seuil, 2025 https://www.seuil.com/ouvrage/le-prenom-el-mouhoub-mouhoud/9782021576368

Source : Le matin d’Algérie – 23/10/2025 https://lematindalgerie.com/le-prenom-del-mouhoub-mouhoud-un-temoignage-entre-memoire-identite-et-heritage/