Le ministre Retailleau se situe dans une longue tradition « Algérie française » de la droite hexagonale pour laquelle, depuis 1962, l’Algérie indépendante ne saurait être légitime.

Pendant 124 ans, jusqu’à la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954 – début de la guerre d’indépendance – la grande majorité des Français ont vécu dans une douce illusion, de « La France, quoi qu’il arrive, n’abandonnera pas l’Algérie » (Charles de Gaulle, 18 août 1947)1 à « Les départements d’Algérie […] sont français depuis longtemps et d’une manière irrévocable » (Pierre Mendès France, 12 novembre 1954)2. Cent vingt-quatre ans, et même un peu plus, puisque ce même de Gaulle fut bel et bien porté au pouvoir en mai 1958 par ses amis – parmi lesquels des parachutistes bien décidés à fondre sur Paris – de la mouvance Algérie française.

Seulement voilà : le Général, comme l’appelaient et l’appellent toujours ses thuriféraires, était un homme d’État. S’il tenta de réformer la situation coloniale (plan de Constantine) et de briser la résistance du peuple algérien (offensive meurtrière Challe), il dut se rendre vite à la raison : l’indépendance était inéluctable.

Une littérature abondante existe sur l’évolution rapide des conceptions algériennes du général de Gaulle après mai 1958. De Gaulle lui-même a donné une indication sur un petit fait qui eut de grandes conséquences. Fin août 1959, il fait un n.ième voyage en Algérie. Récit : « Dans un village kabyle, que l’on me faisait visiter et dont, manifestement, on s’efforçait qu’il soit un modèle, mon entrée à la maison commune était saluée de vivats, la municipalité se confondait en hommages, les enfants de l’école entonnaient “La Marseillaise“. Mais, au moment où j’allais partir, le secrétaire de mairie musulman, m’arrêtait, courbé et tremblant, pour murmurer : “Mon général, ne vous y laissez pas prendre ! Tout le monde, ici, veut l’indépendance“ »3. Le président n’était pas homme à fixer son opinion sur une seule impression. Il est cependant probable qu’il eut confirmation, à l’occasion de cette visite, de l’inéluctabilité de la prise de distance entre France et Algérie : si « tout le monde » (ou en tout cas une forte majorité) voulait l’indépendance, à quoi bon poursuivre un effort qui, militairement, nous assurerait longtemps encore une domination, mais qui aboutirait, plusieurs années (de souffrances et de deuils) plus tard, au même résultat ? Cet épisode trop oublié précéda de deux semaines le discours dit de l’autodétermination du 16 septembre 1959, véritable tournant de la politique gaulliste sur la question algérienne – et donc du cours total de la guerre.

Mais ce discours, ainsi que les actes qui suivirent et aboutirent aux accords signés à Évian reconnaissant l’indépendance de l’Algérie, eurent également un effet majeur sur la vie politique française, effet que l’on ressent encore aujourd’hui. Une partie, majoritaire, de la mouvance gaulliste, dont les barons (à la seule exception de Debré, voir infra) suivirent, accompagnèrent et justifièrent cette évolution. Mais, très vite, des dissidents du gaullisme (Soustelle en étant la figure de proue), ou des hommes de le vieille droite (Bidault, accroché à l’Algérie comme il l’avait été à l’Indochine et au Maroc) s’y opposèrent de plus en plus farouchement. L’extrême droite, qui avait commencé à relever la tête durant la guerre d’Indochine, réoccupa le terrain avec de plus en plus d’énergie, débouchant sur la violence absolue des deux côtés de la Méditerranée (crimes de l’OAS).

La faille entre les gaullistes et les « ultras »

C’est de ce moment que date la faille qui sépara gaullistes et ultras, faille qui devint bientôt un gouffre. Rarement homme de droite fut plus vilipendé, insulté, haï même que de Gaulle de la part de ses anciens partisans.

Cette opposition s’installa au sein même du gouvernement d’alors. L’opposition de Michel Debré aux évolutions du Général a été connue dans le cours même des événements. Mais, fidèle à de Gaulle plus qu’à ses pensées profondes, Debré ravala son amertume (le Canard enchaîné l’avait affublé du sobriquet L’ amer Michel) et accepta Évian, avant de quitter Matignon.

Mais il est une autre opposition qui s’agita, plus secrète, plus hypocrite, mais aussi plus dangereuse, car liée aux éléments les plus actifs – les plus activistes – de l’Algérie française : celle de Valéry Giscard d’Estaing4. L’homme était jeune, brillant, et entamait alors une carrière politique fulgurante. Bien que non gaulliste (membre du Centre national des Indépendants d’Antoine Pinay et de Paul Reynaud, qui se situait sans réserve à la droite de la droite parlementaire), il fut membre continûment des gouvernements dès le début de la Vè République. Une rumeur sur une tendresse, pour ne pas dire plus, de Giscard pour l’OAS, courut dans le monde politique et sans doute journalistique dès le début de la décennie 1960, lancée par une extrême droite trop heureuse de jeter la zizanie chez ses adversaires. Avant donc de devenir publique, l’accusation courait déjà dans les milieux bien informés. C’était devenu un sujet de conversation fréquent : place Beauvau, où les gaullistes étaient seuls maîtres à bord depuis l’arrivée de Frey, en mai 1961, le jeune ministre était même une cible régulière5. Avait-il une fiche ? C’est assez probable.

Dans des documents savamment distillés, on commença à évoquer avec insistance un mystérieux agent 12 A – ce qui signifiait : premier informateur de l’équipe n° 12 de l’OAS-Métropole – on laissa entendre qu’il pouvait bien s’agir d’un collaborateur direct du jeune ministre. Un nom fut avancé : Michel Poniatowski, directeur de Cabinet et homme de confiance du ministre, quasiment son double. Celui qui devint ensuite Ponia était en relations directes avec des éléments de l’OAS et de la droite extrême.

Après Évian, le pire, pour le jeune ministre, était à venir. Car son nom, cette fois, fut rendu public. En janvier 1963, le procès de Bastien-Thiry et de son commando du Petit-Clamart devait se tenir. Me Isorni (qui avait défendu Pétain) fut l’avocat du principal accusé. Dès le premier jour, il évoqua « l’amitié fervente qu’avait un ministre pour l’OAS », amitié qui avait amené celui-ci à faire parvenir à l’organisation des « renseignements »6. Vint le tour du principal accusé de ce procès, Bastien-Thiry. L’ homme, un intellectuel, avait rédigé lui-même une longue déclaration présentant son argumentaire. Après une justification de son combat, il affirma que « deux ministres en exercice et probablement trois » entretenaient des rapports avec l’OAS7. Il n’avança qu’un nom : « Le nom de ministre que je veux citer, c’est le ministre de l’actuel gouvernement qui est à la fois un polytechnicien et inspecteur des Finances, c‘est-à-dire M. Valéry Giscard d’Estaing, actuellement ministre des Finances ».

Par la suite, le trouble, chez les barons du gaullisme, ne cessa pas. Alors que la guerre d’Algérie s’éloignait, l’affaire Giscard fit même l’objet en janvier 1963 d’une réunion spéciale, place Beauvau, chez Roger Frey. Georges Pompidou, devenu Premier ministre, dut mettre son autorité dans la balance pour demander aux ministres présents – dont la liste n’est pas connue – de ne pas ajouter foi aux accusations contre le jeune ministre des Finances8.

En conclusion sur cette question, et sans tomber dans la théorie du complot, l’hypothèse d’une chaîne d’informations reliant Giscard, directement ou non, à l’OAS, via Poniatowski, puis Regard, paraît assez plausible.

Sans oublier les faits postérieurs : les liens avérés de Giscard avec les ex de l’OAS avant même la campagne présidentielle de 1974.

Le rôle de Valéry Giscard d’Estaing et de Michel Poniatowski

Michel Poniatowski rencontra à quelques reprises Pierre Sidos, le patron de Jeune Nation9. Du côté des ex-OAS, l’homme-clé fut Hubert Bassot, naguère directeur du journal L’ Esprit public, entré dans l’entourage de Giscard dès 1968. La campagne de 1974 marqua la réintégration dans la vie politique présentable des politiciens roués de l’Algérie française et / ou de l’OAS, Alain Griotteray, Hubert Bassot, Pierre Sergent10, etc. Ce dernier, amnistié depuis peu, siégea au QG de Giscard, dans la tour Montparnasse, plus précisément dans le bureau habituel de Michel d’Ornano, secrétaire général des Républicains Indépendants11. Georges Bidault, lui aussi de retour après l’amnistie, appela également à voter Giscard, l’hebdomadaire Minute fit campagne pour cet homme nouveau, symbole de l’échec d’un gaullisme exécré12. Comme par hasard, c’est également à cette époque qu’Alain Madelin, Gérard Longuet et Claude Goasguen abandonnèrent leurs engagements virils d’Ordre nouveau pour entamer une carrière dans le giscardisme qui les fera ministres respectables13.

Outre Ponia, un fidèle du giscardisme désormais présidentiel joua un grand rôle dans cette redistribution des cartes : Jacques Dominati14 Il avait été dès sa jeunesse un militant RPF. Mais durant la guerre d’Algérie, il refusa obstinément l’évolution du Général, ce qui lui valut l’exclusion de l’UNR, le parti gaulliste. Il était alors déjà lié à Jean-Marie Le Pen au sein de la Corpo de Droit, plus connue comme rassemblement de cogneurs que comme mouvement universitaire. Ses liens avec Le Pen ne se démentirent pas. Dominati fut même le parrain de sa fille aînée, Marie-Caroline, née en 1960. Il était un intime des réceptions dans la somptueuse villa de Montretout jusqu’au début des années 198015. Dominati eut comme chefs de cabinet deux ardents partisans de l’Algérie française : de 1974 à 1976, Jean-Marie Le Chevallier16, puis en 1977-1978 Gérard Longuet. Pendant plusieurs années, ces hommes seront les traits d’union entre giscardiens et lepénistes.

En avril 1977, Dominati fut nommé officiellement par Barre (mais chacun savait que Giscard décidait alors de tout), secrétaire d’État aux rapatriés. Choix passé inaperçu à l’époque, mais lourd de conséquences : les gens bien informés savaient très bien quelle était la signification politique de cette nomination : Giscard avait envoyé un signe aux nostalgériques : il est temps de sortir publiquement de votre ghetto.

En 1980 : cérémonie et monument à Toulon à la gloire de l’OAS

En tout cas, trois ans plus tard, Dominati sera l’homme par qui le scandale public arriva17. En juin 1980, il représenta à Toulon le gouvernement à une cérémonie dite du Souvenir, en fait une défense et illustration de l’Algérie française. La date n’avait pas été choisie par hasard : c’était le 150 è anniversaire du débarquement à Sidi-Ferruch (1830). Avait été érigé au cœur de la ville un drôle de monument, « d’environ deux mètres de haut sur six mètres de large » sur lequel figuraient les mots « L’ Algérie française. À tous ceux, Européens et musulmans, qui, souvent au prix de leur vie, ont pacifié, fertilisé et défendu sa terre. 1830-1962 ». Au pied de ce mur, une silhouette, « un bas-relief représente un parachutiste couché, dont les épaulettes sont arrachées, et on lit la formule “Pour une parole donnée“ (allusion à la promesse de garder l’Algérie française). Beaucoup ont reconnu dans ce parachutiste Roger Degueldre, lieutenant du 1er régiment étranger de parachutistes, déserteur, créateur des commandos Delta de l’OAS, condamné à mort par la Cour de sûreté de l’État et fusillé au fort d’Ivry, le 6 juillet 1962 »18. Tous les représentants de la droite régionale, ce jour-là, avaient fait le voyage : outre le maire de Toulon, Maurice Arreckx – qui avait donné le terrain – on nota la présence des jeunes loups nouvellement élus François Léotard et Jean-Claude Gaudin, enfin du maire de Nice, Jacques Médecin19. Mais le puissant symbole était surtout la présence massive de putschistes d’avril 1961 et d’anciens membres de l’OAS, à la retraite en tant qu’activistes criminels, mais pas en tant qu’idéologues. Une foule de 3 000 personnes, essentiellement des Pieds-noirs, retrouva avec émotion Edmond Jouhaud – qui présida la cérémonie –, mais aussi Pierre Sergent, les colonels Argoud et Garde, Jo Ortiz, et d’une femme éprouvée, la fille de Jean-Marie Bastien-Thiry. Cette cérémonie donna lieu à deux discours. Celui du secrétaire d’État aux rapatriés fut souvent interrompu par des cris hostiles de la foule – qui ne comprit pas immédiatement que Dominati était de fait un allié –, puis par celui d’Edmond Jouhaud : « Comment ne pas penser à nos camarades de la métropole qui, avec courage et résolution, se sont engagés dans la lutte menée pour l’Algérie française ? Ils ont connu la sévère vie des clandestins. Ils ont eu des camarades de combat arrêtés, et parmi eux le colonel Bastien Thiry, qui fit le sacrifice de sa vie ». Puis il salua « la mémoire de trois camarades de prison exécutés sur ordre du gouvernement français : Degueldre, Piegts et Dovecar20, fusillés le 7 juin1962 … Ils sont tombés au champ d’honneur ».21

Le lendemain, 18 juin, date symbolique pour les gaullistes s’il en est, une séance houleuse a lieu à l’Assemblée nationale. Les députés RPR, très remontés, conspuent Dominati. Pierre Messmer qualifie cet épisode de « scandale » et de « provocation ». Dominati, qui tente de s’expliquer, est accueilli par des cris de « Démission ! démission ! » venant des bancs du RPR, mais aussi bien sûr de ceux de la gauche. 22

Stratégie ? Politique de la porte entr’ouverte ? Toujours est-il que la présence ministérielle de juin 1980 sembla libérer une partie de la droite d’un complexe et ouvrit une ère de franche coopération avec les partisans les plus farouches de l’Algérie française.

Chez tous, la même thématique, la même hargne, synthétisée des années plus tard par le pamphlétaire Georges-Marc Benamou : « La décolonisation n’a pas eu lieu ; de Gaulle a “dégagé“ – l’expression est de lui. La légende nous a vendu un “visionnaire“ ; le général-président fut, hélas, un piètre négociateur. Et si mal avisé, comme on commence à le découvrir aujourd’hui. Si l’indépendance de l’Algérie était évidemment inéluctable, sinon souhaitable, elle a été accomplie par de Gaulle dans l’imprévision, le lâchage des deux populations, l’abandon à un clan des richesses minières du Sahara, la manipulation et – toujours – le mensonge, bref dans les pires conditions possibles […]. De Gaulle renonce à vraiment décoloniser. Il choisit alors de larguer l’Algérie ; pas de la conduire à l’indépendance »23.

Qu’est-ce à dire, sinon que l’indépendance de l’Algérie est cataloguée définitivement comme illégitime ? Si elle a été « larguée », une autre politique était possible. Laquelle ? On peut deviner.

Le discours de Retailleau sur l’Algérie relève d’une tradition française toujours vivace

Les observateurs de la vie politique française qui ont cru discerner dans le discours de Bruno Retailleau à l’égard de l’Algérie une nouveauté se sont donc lourdement trompés. En fait le locataire de la place Beauvau se situe dans la droite ligne d’une tradition française hélas toujours vivace : le refus obstiné, contre vents et marées, contre l’évidence même, contre ce qu’il est convenu d’appeler le cours de l’histoire, de l’indépendance d’un état algérien au sud de la Méditerranée. Leur combat est certes d’arrière-garde et évidemment perdu, mais il est un obstacle réel à la compréhension, à l’entente et à la réconciliation entre France et Algérie.

Le 9 avril 1955, François Mauriac, qui n’avait rien d’un extrémiste, malgré ses engagements assumés contre les brutalités coloniales, écrit dans son fameux Bloc-notes : « Le désastre indochinois n’est pas digéré, voilà le premier fait. Il existe un cadavre quelque part, dont toute la vie politique française se trouve empuantie et que les assassins cherchent à faire disparaître sans y être encore parvenus »24. Remplaçons « indochinois » par « algérien » et nous aurons une image de l’état du débat français en ce début de XXIè siècle.

Le cadavre de la guerre d’Algérie empuantit toujours l’atmosphère.

- Charles de Gaulle, Déclaration, 18 août 1947, in Discours et Messages, Vol. II, Dans l’attente, 1946-1958, Plon, Paris, 1970. ↩︎

- Pierre Mendès France, Assemblée nationale, 12 novembre 1954. ↩︎

- Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, Plon, Paris, 1970. ↩︎

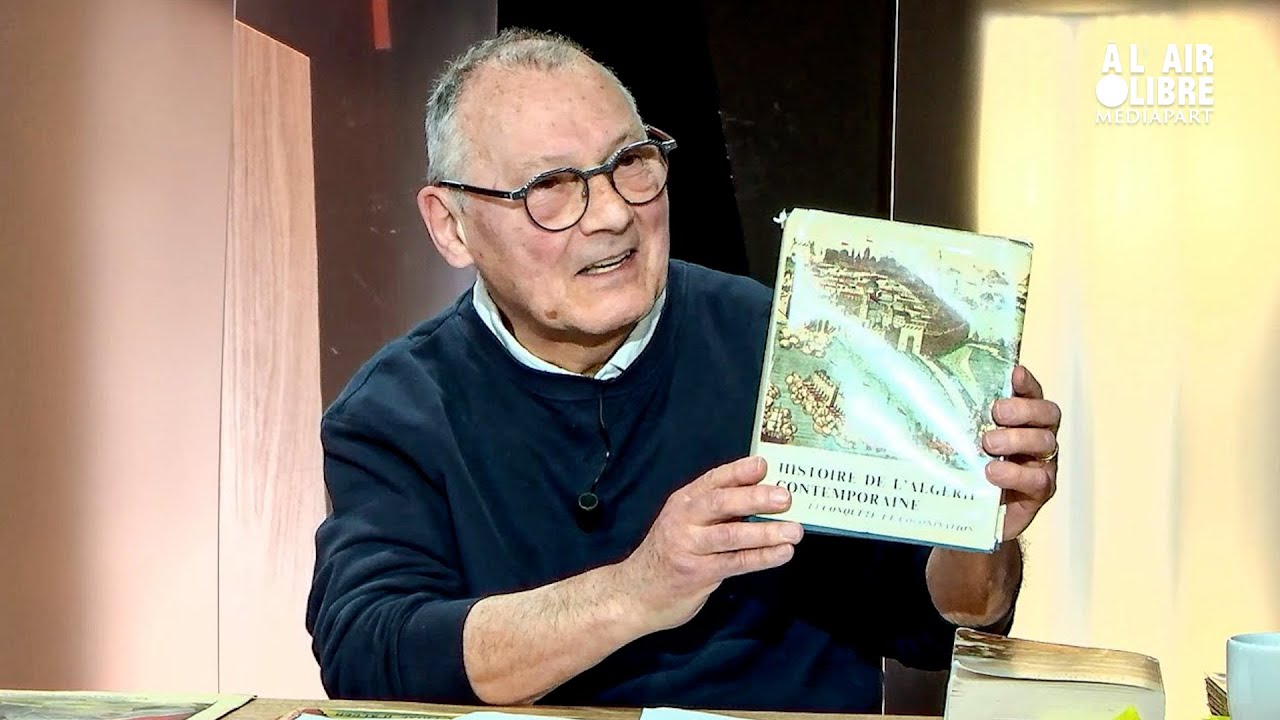

- Une partie de cette contribution est reprise de mon ouvrage Nostlagérie. L’interminable histoire de l’OAS, Éditions La Découverte, Paris, 2015. ↩︎

- Jean-Pax Méfret, Bastien-Thiry. Jusqu’au bout de l’Algérie française, Pygmalion, Paris, 2003. ↩︎

- 28 janvier 1963. ↩︎

- 11 février 1963. ↩︎

- Mathias Bernard, Valéry Giscard d’Estaing. Les ambitions déçues, Paris, Armand Colin, 2014. ↩︎

- Témoignage de Sidos in Site Jeune Nation, 17 août 2013. ↩︎

- Après son retour en France, il avait été peu de temps tenté par l’aventure alors nouvelle du Front national (1972). Après la campagne giscardienne de 1974, Sergent fut ensuite membre du Centre National des Indépendants et Paysans, figura sur la liste Simone Veil aux élections européennes de 1979, avant de revenir vers le Front national, qui en fera un député (1986). ↩︎

- Bernard Guetta, « Un candidat trop musclé », Le Nouvel Observateur, 13 mai 1974 ↩︎

- Mathias Bernard, La guerre des droites, de l’affaire Dreyfus à nos jours, Paris, Odile Jacob, 2007 ↩︎

- Patrick Devedjian, par contre, rejoindra le RPR ↩︎

- « M. Dominati : du gaullisme au giscardisme par l’Algérie française », Le Monde, 19 juin 1977. ↩︎

- Renaud Dély, « On aura tout vu à Montretout », Libération, 27 janvier 2006. ↩︎

- C’est Dominati qui présenta Le Chevallier à Le Pen. On sait que Le Chevallier devint bien plus tard un maire FN controversé de Toulon. Voir Renaud Dély, « Ami personnel de Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie Le Chevallier », Libération, 20 juin 1995. ↩︎

- François Nadiras, « Toulon- Marignane : histoires de plaques et de stèles », in Sébastien Jahan & Alain Ruscio (dir.), Histoire de la Colonisation. Réhabilitations, Falsifications, Instrumentalisations, Éd. Les Indes Savantes, Paris, 2007. ↩︎

- Le Monde, 17 juin 1980, cité par François Nadiras, loc. cit. ↩︎

- Médecin avait été en ce domaine précurseur. Il avait inauguré dans sa ville de Nice, le 25 février 1973, un monument représentant une main tenant une urne, avec, sur la face arrière, l’inscription : « Roger Degueldre symbole de l’Algérie française ». Mais il n’y avait pas, alors, de représentant de l’État (Jean-Philippe Ould-Aoudia, « L’OAS, aujourd’hui, au cœur de la République », in Sébastien Jahan & Alain Ruscio, op. cit. ↩︎

- Degueldre était le chef des commandos Delta, chargés des exécutions ; Il avait entre autres ordonné l’assassinat de six membres des Centres sociaux à la veille du cessez-le feu (Alger, 15 mars 1962) Piegts et Dovecar avaient poignardé à mort le commissaire principal d’Alger, Roger Gavaury, pour le seul motif qu’il était légaliste et fidèle à la République (31 mai 1961). ↩︎

- Le Monde, 19 juin 1980, cité par François Nadiras, loc. cit ↩︎

- Id. ↩︎

- Georges-Marc Benamou, Un mensonge français. Retours sur la guerre d’Algérie, Robert Laffont, Paris, 2003. ↩︎

- L’Express, 9 avril 1955. ↩︎

Source : Histoire coloniale et postcoloniale – Édition du 15 au 30 juin 2025 https://histoirecoloniale.net/le-retaillisme-maladie-senile-de-lalgerie-francaise-par-alain-ruscio/